إعادة التفكير في الذاكرة والمعرفة

نزع الاستعمار عن المتاحف

خلف الواجهات الزجاجية المهيبة والإنارات المتقنة والهواء المنظّم بعناية في أروقة المتاحف، تلمع آثار نهبت من مصادرها الأصلية ومقتنيات نُزعت من سياقاتها الثقافية لتعرض كرموز للجمال والتراث المشترك. غير أن هذه الرموز، في نظر كثيرين، ليست سوى بقايا لجرائم استعمارية «قبور لها إطلالة جميلة» (tombs with views) كما وصفتها إحدى الباحثات.

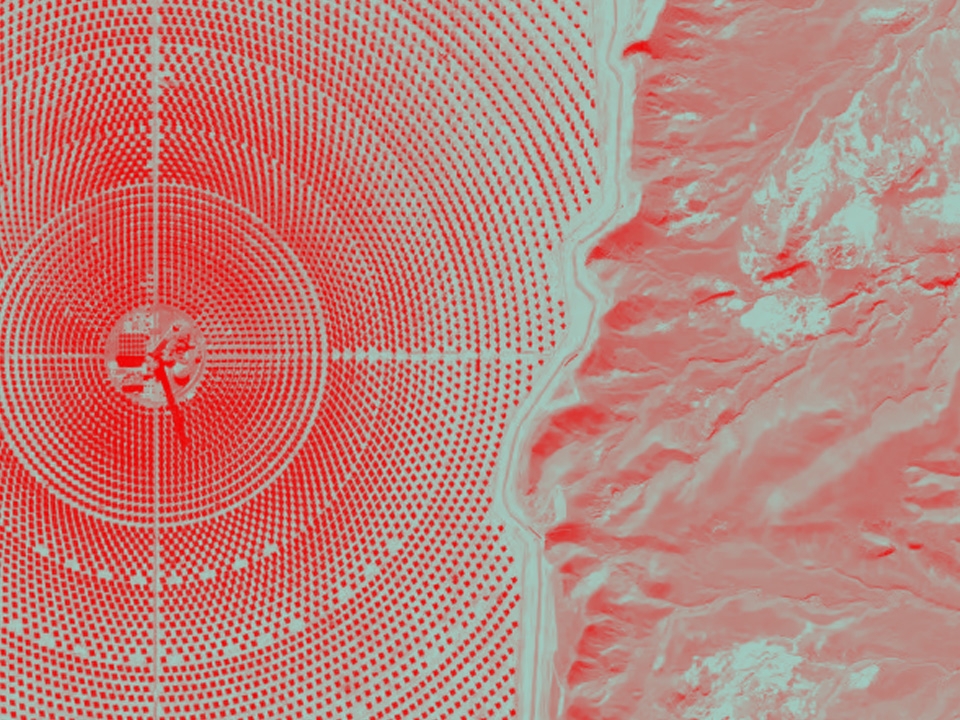

في قلب كلّ متحف عالمي، من اللوفر إلى المتحف البريطاني، يظل السؤال المؤرق حاضراً: كيف يمكن إعادة النظر في مؤسسات بُنِيت حرفياً على غنائم الإمبراطورية؟ خلف جدرانها التي تتباهى بالروعة والتاريخ والذاكرة الإنسانية، هناك طبقات من العنف والإقصاء والتملّك والنخبوية. في السنوات الأخيرة، تحول نقاش «نزع الاستعمار عن المتاحف» من نقاش أكاديمي إلى مطلب أخلاقي وسياسي، يسائل المعنى الحقيقي للثقافة والقيمة، ومن يملك حق تعريفهما، ويطالب بإعادة النظر في الأسس التي قامت عليها هذه المؤسسات منذ قرون، والتي امتزج فيها العلم بالنهب، والمعرفة بالهيمنة، والجمال بإعادة إنتاج القوة.

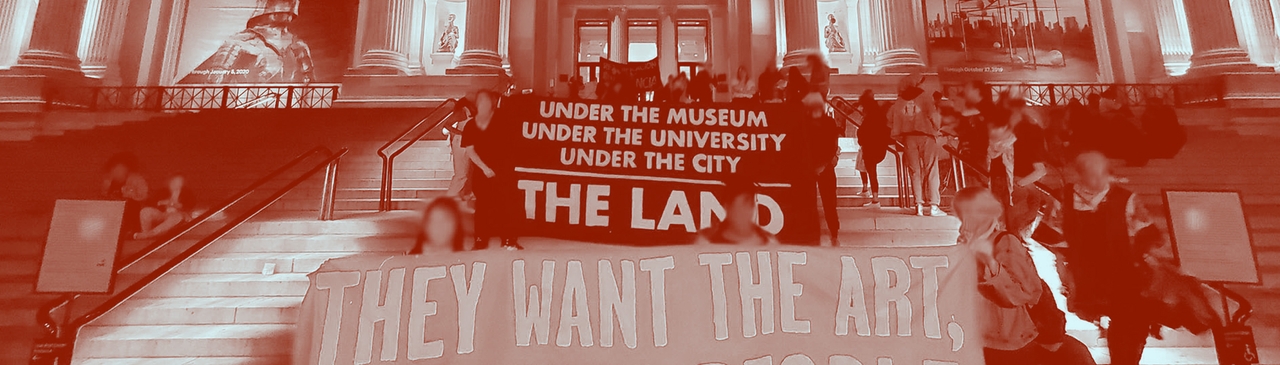

تحت ضغط هذا التحوّل في التفكير، وجدت المتاحف الكبرى نفسها في مواجهة مطالب متزايدة بإعادة القطع المنهوبة إلى بلدانها الأصلية. تمتلك فرنسا وحدها ما يقدّر بنحو 90,000 قطعة فنية أفريقية في مجموعاتها العامة، جُمِعت في خلال فترات الاحتلال والاستعمار. تحت الضغوط الشعبية والسياسية، بدأت بعض المتاحف بالفعل بعمليات الإعادة: أعاد متحف هورنيمان في لندن برونزيات بنين إلى نيجيريا؛ وسلمت فرنسا 26 كنزاً إلى بنين، وأعاد المتروبوليتان في نيويورك مصنوعات سومرية وبابلية إلى العراق، وكذلك فعل متحف هيوستن للعلوم الطبيعية فأعاد تابوتاً خشبياً إلى مصر بعد أن تبيّن للسلطات الأميركية أنه نُهب قبل سنوات. لكن تبقى هذه الخطوات، على أهميتها، محدودة وجزئية ومرتبطة بتعقيدات سياسية ومؤسسية واقتصادية تجعل من نزع الاستعمار الفعلي للمتاحف مهمة أبعد بكثير من مجرد إعادة القطع إلى أصحابها.

المتاحف ليست كيانات بريئة أو محايدة، بل أجهزة سلطة تعمل عبر اللغة والعرض والتمويل، «فحيادها المزعوم، ولغتها الأكاديمية المعقمة، يخفيان عنفاً معرفياً مستمراً يُعيد إنتاج علاقات القوة ذاتها

على الرغم من أهمية إعادة المقتنيات والآثار المنهوبة، يرى مناصرو نزع الاستعمار أن العملية لا تتوقف عند استعادة المسروقات فقط، بل تمتد لتفكيك السرديات التي أنتجها الاستعمار تحت مسميات «العلم» و«الجمال». تُجادل شمريت لي في كتابها «نزع الاستعمار عن المتاحف»، بأن المتاحف العالمية لم تكتفِ بجمع المصنوعات من المستعمرات، بل أعادت تخيّلها وتصنيفها وفق رؤية استعمارية للعالم، إذ استخدمت مصطلحات، مثل «بدائي» و«قبلي»، لم تكن بالضرورة توصيفات محايدة، بل أدوات أيديولوجية تُعيد ترسيخ التسلسل الهرمي العرقي وتُضفي إطاراً من الشرعية على الهيمنة الأوروبية. المتحف، في هذا السياق، لم تكن المتاحف فضاءً للعرض فحسب، بل «معملاً لإنتاج معرفة استعمارية تُعيد ترتيب العالم وفقاً لمركزية الغرب»، كما تقول.

ترى لي أن المتاحف ليست كيانات بريئة أو محايدة، بل أجهزة سلطة تعمل عبر اللغة والعرض والتمويل، «فحيادها المزعوم، ولغتها الأكاديمية المعقمة، يخفيان عنفاً معرفياً مستمراً يُعيد إنتاج علاقات القوة ذاتها التي أنشأتها الإمبراطوريات». تقترح لي 4 جبهات مركزية لأي مشروع حقيقي لنزع الاستعمار: إعادة المقتنيات، تقويض النظرة الاستعمارية، إعادة صياغة السرد وتتبع مصادر التمويل التي تربط الفن برأس المال السياسي. وتخلص إلى أن نزع الاستعمار الحقيقي لا يعني إضافة لوحات تفسيرية جديدة، بل تفكيكاً لأنظمة الملكية والسرد والتمويل التي تُعرّف المتحف في ذاته.

لكن يبقى السؤال: هل يمكن لمؤسسة بُنيت على الاستعمار أن تتحرّر من بنيتها من دون أن تهدم نفسها؟

نزع الاستعمار: صراع المعنى

تدين المتاحف، خصوصاً ما يُعرف بـ«المتاحف العالمية»، مثل المتحف البريطاني أو متحف اللوفر، بالكثير من مجموعاتها للاستعمار. فمع اتساع الإمبراطوريات، شقت الآثار من المستعمرات طريقها إلى المراكز الإمبراطورية حيث وُضعت وعُرضت في المتاحف كما نعرفها اليوم. هذه المتاحف من عمارتها الفخمة، ومنطق تصنيفها، ونظام قيمها الجمالي والمعرفي هي جميعها مغمورة في الأيديولوجيا الاستعمارية التي أنتجتها. ولهذا، غالباً ما تقاوم هذه المؤسسات التغيير فـ «هويتها ذاتها مبنية على الحفاظ على سلامة المجموعات أولاً وعلى سلطتها المركزية في إنتاج المعرفة ثانياً». من هنا، يشكّل نزع الاستعمار تشكيكاً وأحياناً تهديداً للسرد المؤسس للمتحف نفسه كـ «فضاء محايد للمعرفة العالمية». وضمن هذا السياق، المتحف ليس بيتاً للأشياء فقط بل مُنتجاً للمعنى، يقرر ما يُعد «فناً» و«تراثاً»، ومن يملك حق الكلام باسم الماضي. وفي قلب هذا الجدل يكمن سؤال التصنيف نفسه: فالمتحف هو الذي منح الشيء اسمه، ووضعه ضمن نظام دلالي حدّد قيمته وهويته. كيف يمكن إذن إعادة شيء صِيغ وجوده ضمن تصنيفات المتحف نفسه؟

الدعوة إلى نزع الاستعمار، بالتالي، ليست مسألة إدارية أو لوجستية، بل تحدّي لسلطة تعريف المعنى والقيمة. وتكافح كثير من المؤسسات فكرة التنازل عن هذه السيطرة، خشية فقدان المكانة الأكاديمية أو السمعة العامة. يضاف إلى ذلك عامل التمويل، إذ تعتمد معظم المتاحف الكبرى في تمويلها على متبرّعين تتقاطع ثرواتهم مع تاريخ من الاستغلال الاستعماري أو الصناعي، ما يجعل إعادة المقتنيات تتعارض مع مصالح الأمناء والمتبرّعين الذين يملكون، في بعض الأحيان، سلطة القرار. كما يخشى بعض القيّمين الفنيين كذلك أن تؤدي عمليات نزع الاستعمار والإعادة الواسعة إلى إفراغ مجموعاتهم من «روائعها» وبالتالي زوّارها. وهناك أيضاً تحدّيات تاريخية وجغرافية في دول مثل كندا وأستراليا، لم يغادرها المستوطنون أبداً، ما يجعل المتاحف هناك جزءاً من نظام نزع ملكية مستمر، وليس سجلاً تاريخياً.

ومع أن فكرة إعادة المقتنيات تكتسب شرعية أخلاقية متزايدة، إلا أن العقبات أمام تطبيقها كبيرة. إحدى المعضلات في نقاش التعويض هي أن بعض الدول التي تُطالب بإعادة تراثها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لحفظه، وعلى إدارة أرشيفاتها ومتاحفها. تفتقر كثير من المتاحف في الجنوب العالمي إلى أنظمة التحكم المناخي، ومختبرات الترميم، وبروتوكولات الأمان التي تعتبرها المؤسسات الغربية أموراً أساسية. تُطرح هذه الحجة بلغة براغماتية: المتاحف الغربية، بفضل تقنياتها المتقدمة في الحفظ وأطرها الإدارية المستقرة، تُعدّ مؤهلة بشكل فريد لحماية القطع الهشّة من التدهور البيئي، أو الصراعات السياسية، أو الإهمال المؤسسي في بلدانها الأصلية. بكلماتهم: «أفضل أن تُحفظ هنا من أن تُعاد إلى المجهول». ويشير البعض إلى أن عمليات الاسترداد لا تهدف إلى تصحيح التاريخ بقدر ما تكون مدفوعة برغبات قومية وسياسية للقادة المحليين، الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب وطنية أو رمزية متجاهلين في بعض الأحيان الظروف التاريخية المعقّدة وحقيقة أن بعض الدول الحديثة لم تكن موجودة بصيغتها الحالية في الوقت الذي جُمِعت فيه هذه القطع.

يفضّل البعض «إعادة السياق» بدلاً من «إعادة الشيء» أي تحويل المعارض في هذه المتاحف إلى فضاءات مواجهة، تُعرض فيها القطع كأدلة على العنف الاستعماري لا كروائع فنية منفصلة عن أصلها وتاريخها

ويحذر بعض نقّاد نزع الاستعمار من أن إعادة المصنوعات إلى بلدانها لا تكفي لضمان العدالة التاريخية والأخلاقية. إذ تحمل هذه القطع تواريخ من النهب والاستعمار والمقاومة، ولا يمكن محو هذه الأبعاد بمجرد نقلها من مكان إلى آخر بالضرورة. من هنا يفضّل البعض «إعادة السياق» بدلاً من «إعادة الشيء» أي تحويل المعارض في هذه المتاحف إلى فضاءات مواجهة، تُعرض فيها القطع كأدلة على العنف الاستعماري لا كروائع فنية منفصلة عن أصلها وتاريخها والواقع الذي أنتجها. يجادل بعض الباحثين والقَيّمين بأن المتاحف، على الرغم من جذورها الاستعمارية، تطوّرت مع الزمن إلى مؤسسات تعليمية وإنسانية تخدم البشرية جمعاء. فالمتحف البريطاني، مثلاً، الذي يستقبل ملايين الزوار سنوياً، هو نافذة على كل زاوية في هذا العالم. وفق هذا المنظور، المتحف هو «مشاع ثقافي» ومكان مفتوح لتعلّم التراث العالمي وتقديره وصونه. وهناك من يذهب أبعد من ذلك، مؤكدين أن التاريخ البشري، على الرغم من عنفه، هو تاج تداخلات وعلاقات لا يمكن تفكيكها بسهولة. وفق هذا المنظور الكوني، لا يجب النظر إلى المتحف كحصن للإمبراطورية، بل كمنتدى للنقاش ومساحة لاختبار الذاكرة، لا محوها. فالتبادل الثقافي، حتى حين كان غير متكافئ، أنتج تداخلات معرفية وجمالية شكلت هوية إنسانية مشتركة.

نزع الاستعمار: إستعادة السردية

تستغل الفجوة اللوجستية المتعلّقة بتوفر مساحات مناسبة وتقنيات متطورة استلام المقتنيات وعرضها بعد استعادتها من الدول الاستعمارية كسلاح في خطاب معارضي إعادة القطع، الذين يجادلون بأن المتاحف الغربية أكثر قدرة على حفظ القطع من بلدانها الأصلية. ولكن بالنسبة إلى مناصري نزع الاستعمار، يغفل هذا الجدل أن «عجز البنية التحتية» نفسه جزء من الإرث الاستعماري، وأن مطالبة الدول المُستعمَرة بإثبات جاهزيتها لاستعادة ما سُرق منها هي إعادة إنتاج للتسلسل الهرمي الذي يسعى نزع الاستعمار إلى تفكيكه.

وهناك خلاف كبير أصلاً على مفهوم «الجاهزية» نفسه كونه يفترض نموذجاً واحداً للعناية والحفظ يتجاهل تنوّع الممارسات الثقافية في الحفاظ على التراث. يشير الباحثون والناشطون الأصليون منذ عقود إلى أن الحفظ لا يعني بالضرورة الزجاجات المُحكمة أو أجهزة قياس الرطوبة، بل قد يشمل طقوساً، وسرداً شفهياً، وأشكالاً من الدفن أو إعادة الدمج في الطبيعة، وخصوصاً فيما يتعلق بالبقايا البشرية التي تُعد رموزاً للهوية والذاكرة الجماعية والرثاء.

ما زال الكثير من متاحف الطبيعة والعلوم الغربية يحوي جماجم وهياكل عظمية نُقلت وعُرضت في سياق غنائم استعمارية، قبل أن تُحفظ نتيجة اعتراضات طويلة. على سبيل المثال، احتفظ متحف الإنسان في فرنسا بعينات من بقايا شعب كالينا من غيانا الأصلي، التي جُلبت إلى فرنسا في العام 1892 وعُرضت في ما كان يسمى «حديقة الحيوانات البشرية»، وهو عرض صادم يعكس كيف تم تحويل البشر إلى معروضات ضمن تصوّر استعماري. بعد سنوات، شرعت فرنسا طلبات استرداد الرفات، بما فيها ثلاث جماجم بشرية سلِّمت إلى مدغشقر بعد 128 عاماً من الحفظ، إحداها تعود لملك مدغشقري قطعت رأسه القوات الفرنسية. وفي العام 2020، أعادت فرنسا 24 جمجمة لمقاتلين جزائريين كانت محفوظة منذ حقبة الاحتلال.

توضح هذه الأمثلة أن نموذج «الجاهزية الغربية» ليس مجرد معيار تقني بل يحمل أبعاداً أيديولوجية. إصرار المتحف على أن طرق الحفظ الغربية هو الشكل الوحيد للعناية الممكنة ليس مجرد اختلاف ثقافي أو فني، بل شكل من أشكال العنف الرمزي. في مقاله «تعويض أم استمرار؟ العنف الجسدي والرمزي في إعادة التراث الثقافي»، يجادل بيير لوسون بأن تذرّع المتاحف الغربية بـ«قدراتها الفائقة على الحفظ» يُعيد إنتاج الهرمية الاستعمارية باسم الكفاءة التقنية، ويضيف «أن العنف المادي للاستيلاء على قطع التراث الثقافي أو الأعمال الفنية، يستمر بشكل أكثر خبثاً، من خلال الاحتفاظ بالمقتنيات بعيداً من سياقها الأصلي». وترى لي في كتابها أن النقاش برمّته «عن دور ما يُسمّى بالمتاحف العالمية في رعاية ما يُسمّى بالتراث العالمي هو مجرد تشتيت للانتباه»، وتشير إلى وجود أكثر من 500 متحف في أفريقيا جنوب الصحراء تنتظر عودة مقتنياتها المحتجزة في المتاحف الغربية، من بينها «متحف الحضارة السوداء» في داكار، الذي يضم مرافق متقدّمة للتحكم في الرطوبة والمناخ. وتضيف لي بأن نزع الاستعمار الحقيقي يبدأ بتمكين الناس من عرض تراثهم الثقافي على أرضهم، وليس في أروقة الآخرين. أما الحجة القائلة بأن إعادة المصنوعات قد تعرّضها للسرقة أو التلف، فترد عليه عالمة الأنثروبولوجيا سالي برايس: «أعِدها وستُسرق، هو الشعار الكوني للّص».

«عجز البنية التحتية» نفسه جزء من الإرث الاستعماري، وأن مطالبة الدول المُستعمَرة بإثبات جاهزيتها لاستعادة ما سُرق منها هي إعادة إنتاج للتسلسل الهرمي الذي يسعى نزع الاستعمار إلى تفكيكه

بالتالي، لا يقتصر نزع الاستعمار عن المتحف على تغييرات إدارية أو تحسينات سطحية في طريقة العرض، بل طريقة جديدة لفهم التاريخ والفن والثقافة نفسها. إعادة التفكير في هذه المؤسسات تعني إعادة التذكّر بطريقة مختلفة، وفهم أن بعض البُنى والهياكل قد تكون مشوّهة لدرجة لا يمكن إصلاحها ضمن الإطار الحالي. يفتح هذا المنظور سؤالاً أعمق عن حدود حلم التنوير بالمعرفة العالمية، الذي قام على أفكار حياد المتحف وموضوعية العلم، في مواجهة واقعيات العنف، والهيمنة التي أنتجت هذه المعرفة نفسها. ولكن هل يمكن للمعرفة أن تبقى «عالمية» إذا كانت أصولها مرتبطة بالقهر والنهب؟

في نقاش بين الاستعادة والحفظ، بين عنف الاستعمار وحق المستعمرين بروايتهم، يرى بعض الباحثين أن الحل لا يكمن في تفريغ المتاحف بل في إعادة تخيّلها: بناء مؤسسات جديدة تُدار بشراكات متكافئة، أو دعم متاحف في الجنوب العالمي بموارد تقنية ومالية. وترى جمعية المتاحف الكندية أن الإعادة لا يمكن أن تتم بمعزل عن موارد مرافقة مالية وتقنية وتعليمية تُمكّن المجتمعات من رعاية تراثها الثقافي وسرديتها وفق شروطها الخاصة.

يذهب آخرون إلى أقصى الحدود، معتبرين أن المتحف، كفكرة مادية ورمزية بجدرانه وتمويله ومعرفته، هو اختراع استعماري لا يمكن إصلاحه من الداخل. فالحل، كما يقول بعضهم، ليس «متحفاً أفضل» بل عالماً جديداً لا يحتاج متاحف كما نعرفها. في المقابل، يشكّك آخرون في جدوى نزع الاستعمار ذاته: هل يمكن أن يتحوّل إلى شكل جديد من إعادة الاستعمار؟ إذا استبدلنا سرداً مهيمناً بآخر، هل نحرّر المعرفة فعلاً أم نعيد توزيع السلطة فقط؟