السياسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة في سوريا ومصالح الـ %99

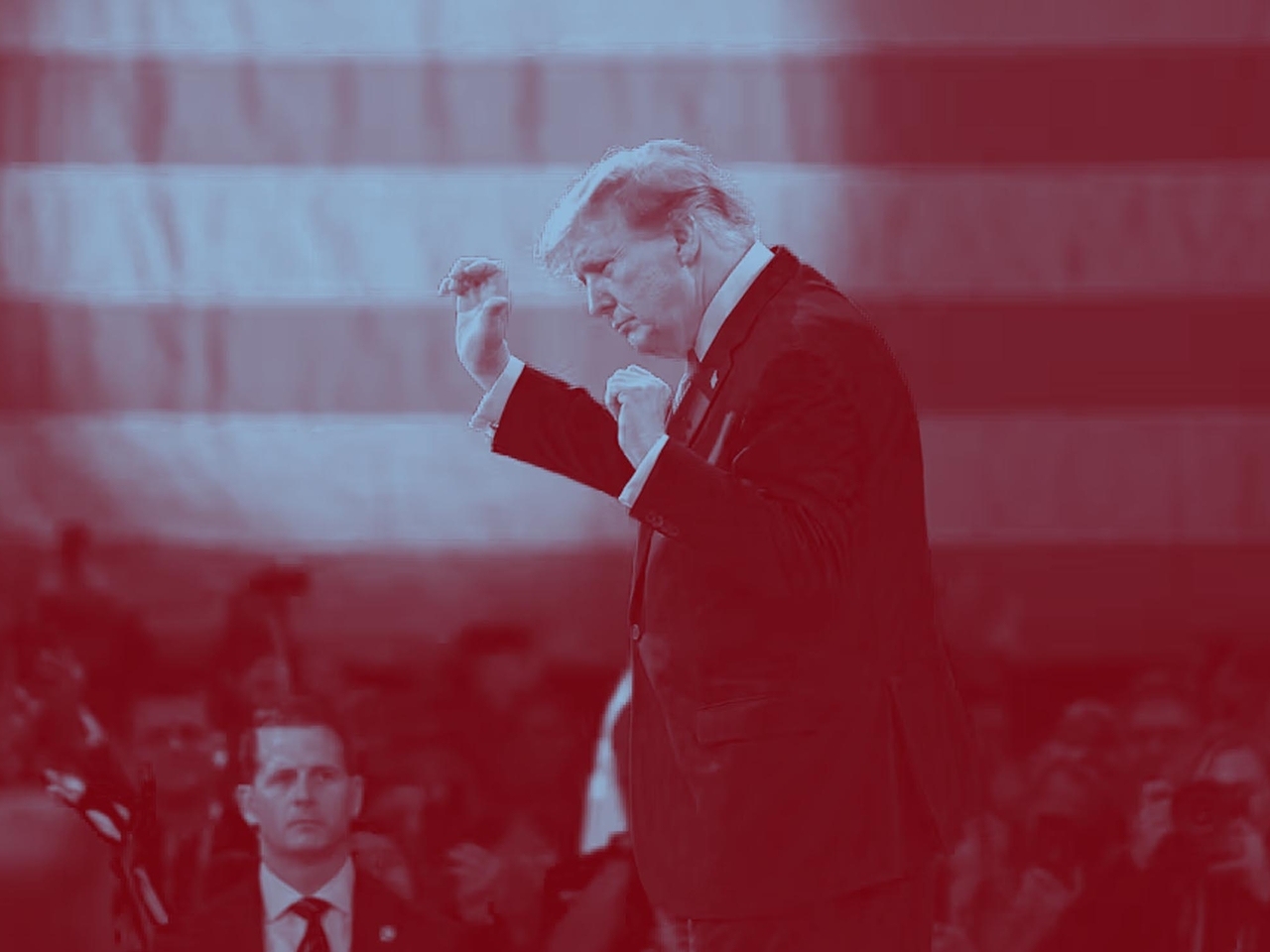

بعد 6 أشهر من لقائهما الأول في المملكة العربية السعودية، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري المؤقّت أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. تعدّ هذه الزيارة نجاحاً واضحاً في الإستراتيجية التي تنتهجها السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا منذ وصولها إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 للحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي كوسيلة لتعزيز سلطتها على البلاد وكسر عزلتها السياسية والاقتصادية.

وأكدت زيارة أحمد الشرع إلى البيت الأبيض التوجّه السياسي للسلطة الحاكمة في سوريا لتعزيز التحالف الجيوسياسي الجديد لسوريا مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين (السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة)، باعتباره الأداة الرئيسة لتعزيز حكمها.

قبل هذه الزيارة، كانت واشنطن قد أزالت الرئيس السوري من قائمتها للإرهابيين، لا سيما بناءً على طلبات من تركيا وإسرائيل. وقبل ذلك، رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بمبادرة من الولايات المتحدة. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق العقوبات الأميركية لمدة 6 أشهر بموجب قانون قيصر، في انتظار رفع محتمل دائم للعقوبات من قبل الكونغرس، في حين تم السماح للسلطة السورية باستئناف عمليات سفارتها في واشنطن.

وفقاً لرويترز، أعلن مسؤولون أميركيون أيضاً عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش، في حين أن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق للمساعدة في إبرام اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأحمد الشارع، ووصفه بأنه «زعيم قوي» وأعرب عن ثقته فيه، متعهّداً ببذل كل ما في وسعه لتحقيق النجاح لسوريا. إن إعادة تأهيل واشنطن لسوريا الضعيفة والتقارب مع السلطة الحاكمة الجديدة في البلاد يمثل فرصة لتعزيز مصالحها الجيوسياسية وترسيخ هيمنتها الإقليمية.

كما يهدف هذا التوجّه والتحالف الجيوسياسي إلى خدمة التوجّه السياسي والاقتصادي للنخب الحاكمة الجديدة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، بالإضافة إلى حلفائها الإقليميين، ممالك الخليج وتركيا.

قُدّرت التكلفة الاقتصادية التراكمية للأزمة في سوريا منذ العام 2011، بما في ذلك الدمار المادي والإيرادات المفقودة ، بنحو 923 مليار دولار

مع ذلك، وبالتزامن مع غياب المشاركة السياسية من الطبقات الشعبية منذ سقوط نظام الأسد وتركز السلطة في يد النخبة السياسية الحاكمة الجديدة، لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعيداً كل البعد من التحسن، بل على العكس تماماً. يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 16.5 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، بمن فيهم 2.5 مليون نازح عائد فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم.

قُدّرت التكلفة الاقتصادية التراكمية للأزمة في سوريا منذ العام 2011، بما في ذلك الدمار المادي (123 مليار دولار) والإيرادات المفقودة (799.4 مليار دولار)، بنحو 923 مليار دولار وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من جانبه، قدّر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار. وقد انكمش الاقتصاد السوري إلى ما يقدر بنحو 21.4 مليار دولار في العام 2024، بعد أن كان يتجاوز 60 مليار دولار قبل العام 2011. كما تراجعت القدرات المالية للدولة بشكل كبير، حيث انخفضت الميزانية الوطنية من حوالي 18 مليار دولار في العام 2010 إلى حوالي 3 مليارات دولار في السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد.

في ظل هذا الوضع، تُعطي السياسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة الجديدة في سوريا الأولوية للنهج النيوليبرالي المصحوب بتدابير تقشفية، ما يُخلّف عواقب وخيمة على الطبقات الشعبية.

في هذا الإطار، تحلل هذه المقالة المصالح الاقتصادية التي تخدمها السلطة الحاكمة في سوريا.

السياسات الاقتصادية أو تفضيل رأس المال على العدالة الاجتماعية

يتجلّى التوجّه الاقتصادي السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة بشكل متزايد نحو نموذج اقتصادي تجاري يتسم بالاستثمار في تحقيق الأرباح قصيرة الأجل على حساب القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. وينعكس هذا بشكل كبير في طبيعة الوعود الاستثمارية المقدّمة لسوريا، وتركيز سلطة دمشق على جذب الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة والعقارات والخدمات المالية التي عادةً ما تحقق عوائد ربحية سريعة، بدلاً من تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والزراعة.

وبالمثل، يواصل المسؤولون السوريون الدعوة إلى مزيد من عمليات خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتقليص دور الدولة. وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية محمد ياسر برنية في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 16 تشرين الأول/أكتوبر قائلاً: «هدفنا هو تقليص حجم القطاع العام وخفض ميزانيته».

يتجلّى التوجّه الاقتصادي السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة نحو نموذج اقتصادي تجاري يتسم بالاستثمار في تحقيق الأرباح قصيرة الأجل على حساب القطاعات الإنتاجية للاقتصاد

فضلاً عن ذلك، انعكس التوجّه نحو دعم دينامية رأس المال في البلاد بشكل واضح في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في بداية العام 2026. وقد صرّح وزير المالية، في خلال تقديمه المشروع في أيلول/سبتمبر 2025، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل التجارة، وتحفيز الاستثمارات، ودعم دور القطاع الخاص الريادي. وأضاف أنه يسعى لتحويل وزارته من وزارة للضرائب والتحصيل إلى وزارة للتنمية والبناء والشراكة.

قانون ضريبي يصبّ في مصلحة رجال الأعمال الكبار والشركات الكبرى

من أبرز سمات النظام الضريبي الجديد هيكله الموحّد وغير التمييزي، بالإضافة إلى ضريبة الشركات الموحّدة المطبقة بالتساوي على جميع الكيانات التجارية، بغض النظر عن حجمها. وستختلف ضريبة الشركات باختلاف القطاع.

لن تُفرض ضرائب على القطاع الزراعي (تماماً كما كان الحال في عهد نظام الأسد السابق)، وعوائد الودائع المصرفية، وتداول الأسهم. ستُطبّق ضريبة بنسبة 2% على السلع والخدمات المقدّمة من غير المقيمين. وستكون النسبة 10% في قطاعات الصحّة والتكنولوجيا والتعليم والصناعة، بينما ستخضع القطاعات الأخرى، بما في ذلك التجارة والخدمات، لضريبة بنسبة 15%. لن تُفرض ضريبة الدخل إلا بعد تجاوز الدخل 60 مليون ليرة سورية (حوالي 5,455 دولاراً أميركياً بسعر الصرف الرسمي البالغ 11,000 ليرة سورية للدولار). بعد ذلك، ستُطبق ضريبة بنسبة 6% على أول 5 ملايين ليرة سورية، و8% على المبالغ التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية.

يُتوقع إعفاء تحويلات أسهم الشركات، وإعادة تقييم الأصول الثابتة، وعوائد وفوائد الودائع المصرفية، والصادرات المحلية من السلع والخدمات، والقطاع الزراعي وجمعياته، ونفقات علاج الأطفال، والتعليم، والإيجارات، وفوائد قروض الإسكان من الضرائب. كما سيتم منح خصم ضريبي خاص للتبرعات التي تقدمها الشركات للأعمال الخيرية.

تتعدد المشاكل في مشروع القانون، ومنها هيكل الضرائب الموحّد وغير المتدرّج، بالإضافة إلى انخفاض ضريبة الشركات المطبّقة بالتساوي على جميع الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة، ما سيجعل من الصعب توسيع قاعدة إيرادات الدولة.

يتألف أكثر من 95% من القطاع الخاص السوري من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يحتاج معظمها إلى الاستثمار في التحديث، والحصول على المساعدة المالية، وخفض تكاليف الإنتاج. في هذا الإطار، لن تساعد ضريبة الشركات الموحّدة في معالجة هذه المشاكل الهيكلية، بل إنها غير عادلة في جوهرها، إذ لا ينبغي فرض الضريبة نفسها على الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحاً طائلة والشركات العائلية الصغيرة ذات الدخل المتواضع.

وبالمثل، لن يدفع كبار ملّاك الأراضي الذين يوظّفون أعداداً كبيرة من العمّال أي ضرائب بفضل الإعفاء الزراعي الممنوح لتشجيع الإنتاج. في الواقع، من المتوقع أن تؤدي التكاليف الباهظة إلى إجبار الكثير من صغار المزارعين على التخلي عن أراضيهم وزراعتها والبحث عن وظائف في المدن، ما سيزيد من اعتماد سوريا على الواردات، ويرفع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز.

كما أدت سياسة تحرير التجارة المتسارعة التي تتبعها دمشق إلى تهديدات مستمرة للإنتاج الوطني السوري، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي. وقد تفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد، إذ بلغت الواردات السورية 7 إلى 10 أضعاف الصادرات. وقد استفادت المنتجات التركية المستوردة بشكل خاص من هذا الوضع. في أواخر كانون الثاني/يناير 2025، خفّضت دمشق الرسوم الجمركية على أكثر من 260 منتجاً تركياً. وبلغت صادرات تركيا إلى سوريا أكثر من 1.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، مسجلة نمواً يزيد عن 49.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وفقاً لجلال كادوغلو، رئيس لجنة سوريا في جمعية المصدرين الأتراك.

إن الإعفاءات الضريبية على رأس المال (مثل إعادة تقييم الأصول الثابتة، والعوائد والفوائد على الودائع المصرفية، والصادرات المحلية من السلع والخدمات) تُفيد الأفراد والشركات ذوي القدرات المالية الكبيرة، في حين أن موارد الدولة محدودة، ما يعني نقصاً في إعادة الاستثمار في القطاع العام.

يعكس نظام الضرائب الجديد المقترح في سوريا أولوية السلطة الجديدة في جذب الاستثمارات من الشركات الأجنبية الكبرى والأفراد ذوي الثروات الطائلة، فضلاً عن تشجيع الاستهلاك النشط، بدلاً من تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد.

ويتجلّى هذا التوجّه أيضاً في الاعتماد على رأس المال والمساعدات الأجنبية، بالإضافة إلى رجال الأعمال المحليين، لتعزيز إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا من خلال التبرعات الأجنبية أو حملات التبرع، مثل صندوق التنمية السوري ومبادرات أخرى لمناطق ومدن محددة.

علاوة على ذلك، يعتمد هذا النظام على تبرعات رجال أعمال معروفين، مثل عائلة حمشو وغيرهم، الذين استفادوا من تعاونهم الوثيق مع نظام الأسد السابق لتجميع كميات كبيرة من رأس المال والثروة.

في المقابل، على سلطات الدولة أن تعزّز آلية شاملة للعدالة الانتقالية وعملية المساءلة. بعبارة أخرى، يجب أن تشمل بعداً اجتماعياً بدمج الجهود لاستعادة أصول الدولة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة، مثل خصخصة أصول الدولة والممتلكات العامة، أو توزيع الأراضي العامة على رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، على حساب المصلحة العامة للدولة.

من المتوقع أن تؤدي التكاليف الباهظة إلى إجبار الكثير من صغار المزارعين على التخلي عن أراضيهم وزراعتها والبحث عن وظائف في المدن، ما سيزيد من اعتماد سوريا على الواردات

إن انخفاض مستوى الإيرادات المالية يعني أن الدولة غير قادرة على تمويل سياسات اجتماعية فعالة، وتوفير السلع والخدمات العامة الأساسية بكفاءة، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. بدلاً من ذلك، يجب القيام بإصلاح مالي تصاعدي لضمان العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة. فالضرائب التصاعدية أداة حاسمة لإعادة توزيع الثروة في جميع المجتمعات، وأداة إستراتيجية للتخفيف من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن أن يكون لنظام ضريبة الدخل التصاعدية، على الأفراد والشركات، دور مهم في الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الحقوق الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. كما يمكن أن يدعم نظام الضرائب التصاعدية الإصلاحات الاجتماعية التي تعالج التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز مصداقية الدولة، مثل تقديم تغطية صحية شاملة لتلبية احتياجات السكان، لا سيما أن قطاعات كبيرة من السكان ليس لديهم تأمين صحي ويعملون في القطاع غير الرسمي.

بدلاً من نظام ضريبي يمنح الأفضلية لأقلية صغيرة وثريّة ويزيد اعتماد البلاد على رأس المال المحلي أو الأجنبي والمساعدة المالية الخارجية، تحتاج سوريا إلى نظام ضريبي قادر على إعادة توزيع الثروة، وتعزيز الخدمات العامة، وحماية الصالح العام لتوفير حياة كريمة لغالبية السوريين والسعي لمزيد من الاستقلال الاقتصادي

إجراءات التقشف المستمرة

في الوقت نفسه، تُفاقم إجراءات التقشف من فقر السكان بشكل مستمر. ففي بداية العام، ارتفع سعر الخبز المدعوم من 400 ليرة سورية (بوزن 1100 غرام) إلى 4,000 ليرة سورية (كان وزنه في البداية 1,500 غرام ثم انخفض إلى 1,200 غرام)، كما تم تعليق دعم الوقود في كانون الأول/ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطة الحاكمة الجديدة عن تسريح ما بين ربع وثلث موظفي الدولة في بداية العام، وهم الموظفون الذين، بحسب السلطة الجديدة، كانوا يتقاضون رواتب من دون عمل فعلي. ومنذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقديرات رسمية للعدد الإجمالي للموظفين المسرحين، بينما يقضي بعضهم حالياً إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتوضيح وضعهم، سواء كانوا يعملون أم لا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت تعريفات الكهرباء بشكل كبير، ما أثار انتقادات واسعة بين شرائح كبيرة من السكان، وشهدت بعض المدن مظاهرات احتجاجية، كما حدث في السلمية وحمص.

يقسم النظام الجديد استهلاك الكهرباء إلى أربع فئات: تشمل الفئة الأولى الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 300 كيلوواط ساعة لكل دورة فوترة (شهرين)، حيث يدفع المستهلكون 600 ليرة سورية (0.05 دولار أمريكي بسعر السوق السوداء) لكل كيلوواط ساعة. ووفقاً للوزارة، يشمل هذا السعر دعماً مقداره 60% تقريباً بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الحقيقية البالغة 0.14 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة. وتنطبق الفئة الثانية على المستخدمين المنزليين الذين يستهلكون أكثر من 300 كيلوواط ساعة لكل دورة، وسيدفعون الآن 1,400 ليرة سورية (0.11 دولار أميركي) لكل كيلوواط ساعة. أما الفئة الثالثة فتستهدف المؤسسات الحكومية والشركات، وسيتم تحصيل 1,700 ليرة سورية (0.14 دولار أميركي) لكل كيلوواط ساعة منها. وتنطبق الفئة الرابعة على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع صهر الحديد، وقد تم تحديد سعرها عند 1,800 ليرة سورية (0.15 دولار أميركي) لكل كيلوواط ساعة.

قبل هذا التغيير، كانت تعريفات الاستهلاك المنزلي مقسمة إلى 5 فئات، تتراوح من 10 ليرات سورية (0.0008 دولار أميركي) لكل كيلوواط ساعة لأقل مستوى استهلاك (1-600 كيلوواط ساعة) إلى 1,350 ليرة سورية (0.11 دولار أميركي) لكل كيلوواط ساعة للمستخدمين الذين يستهلكون أكثر من 2,500 كيلوواط ساعة. أما الاستهلاك الصناعي، فكان يُحاسب بشكل عام بسعر 1,500 ليرة سورية (0.12 دولار أميركي) لكل كيلوواط ساعة.

في هذا السياق، ووفقاً لبعض التقديرات المتدنية، قد تتراوح فاتورة الكهرباء لمنزل يحتوي على ثلاجة وتلفزيون وغسالة وسخان مياه ومكيف هواء وعدد من مصابيح الإضاءة بين 250 ألف و600 ألف ليرة سورية شهرياً، بافتراض توفر التيار الكهربائي بشكل مستمر. وإذا أخذنا في الاعتبار متوسط الاستهلاك الفعلي للأسر السورية، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء السورية لعام 2009، والذي كان حوالي 400 كيلوواط شهرياً، أو 800 كيلوواط لكل دورة فوترة، فهذا يعني أن الأسرة ستضطر لدفع ما يقارب 1,120,000 ليرة سورية لكل دورة.

وبغض النظر عن مستوى الزيادة، فإن هذه الزيادة الكبيرة في التعريفات ستدفع الكثيرين إلى ترشيد استهلاكهم للكهرباء. وبشكل عام، سيؤدي هذا القرار الأخير إلى ارتفاع جديد في معدلات التضخم، ما يزيد من تكلفة المعيشة بشكل كبير.

إن انخفاض مستوى الإيرادات المالية يعني أن الدولة غير قادرة على تمويل سياسات اجتماعية فعالة، وتوفير السلع والخدمات العامة الأساسية بكفاءة، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية

على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من نهاية تموز/يوليو إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، أي ما يعادل حوالي 68 دولاراً أميركياً، إلا أن غالبية السكان، سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الشهرية برواتبهم. ووفقاً لتقديرات صحيفة قاسيون في نهاية أيلول/سبتمبر 2025، بلغ الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد تعيش في دمشق حوالي 7.1 ملايين ليرة سورية (حوالي 645 دولاراً أميركياً). وتعتمد قطاعات واسعة من المجتمع على التحويلات المالية التي يرسلها أقاربهم من الخارج، والتي تُقدر بين 3.5 مليار و7 مليارات دولار أميركي.

في هذا الإطار، لا يزال الإعلان الأخير لوزير المالية بشأن زيادة رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم في خلال الأسابيع المقبلة بنسبة 200%، كجزء من استكمال إصلاح نظام الرواتب والأجور، ليشمل جميع الوزارات والقطاعات العام المقبل، غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

لا دعم للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد

بالمثل، انتقد الصناعيون والمزارعون هذه الزيادة في أسعار الكهرباء، والتي ستزيد من تكلفة الإنتاج، ما يثقل كاهل الإنتاج المحلي بشكل أكبر.

وصرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، بأنهم لم يُستشاروا في هذا القرار برفع سعر الكهرباء مجدداً من 1,500 ليرة سورية إلى 1,700 ليرة سورية للكيلوواط ساعة. وأكد أن تكلفة الكهرباء في سوريا «لا تزال الأعلى» بالمقارنة مع الدول المجاورة، فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر الكيلوواط ساعة في مصر بين 2.5 و5 سنتات تقريباً، وفي الأردن 9.5 سنتات، وفي تركيا بين 9 و10 سنتات، وفي العراق 4 سنتات.

تزايدت حالات الإحباط والانتقادات من قبل الصناعيين في قطاع التصنيع في خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب التحديات العديدة التي يواجهونها، بما في ذلك قدرتهم على المنافسة مع الحجم المتزايد من السلع المستوردة، وانخفاض القوة الشرائية المحلية، وارتفاع أسعار الطاقة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتقلبات إمدادات الطاقة، والتعريفات الجمركية الجديدة، ونقص السيولة في السوق نتيجة للقيود المصرفية، ونقص العمالة الماهرة، وما إلى ذلك.

في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت وزارة الطاقة أسعار المشتقات النفطية بشكل طفيف، سعياً منها للتخفيف من وطأة ارتفاع تكلفة المعيشة على السكان ودعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. إلا أن تثبيت الأسعار بالدولار الأميركي سيؤدي إلى تداعيات سلبية على قيمة الليرة السورية وسعر الصرف، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع والنقل.

وعلى عكس بعض الاقتصاديين، المقربين في الغالب من الحكومة أو على الأقل من توجهاتها الاقتصادية، الذين يعارضون تقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية ويتجاهلون أن الاقتصادات المتقدمة تدعم عموماً إنتاجها الوطني، ينبغي على السلطة الحاكمة في سوريا بدلاً من ذلك أن تعزز السياسات التي تحمي وتمكّن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاع التصنيع، وكذلك القطاع الزراعي، بما في ذلك من خلال دعم الكهرباء والمشتقات النفطية، وتشجيع الطاقة الشمسية والبدائل البيئية الأخرى للحماية من نقص الكهرباء؛ وتسهيل الخدمات المالية لتحسين محدودية الوصول إلى التمويل؛ وتحسين الفرص التجارية لمعالجة محدودية الوصول إلى الأسواق، وتسهيل استيراد بعض المواد الخام لتقليل تكاليف الإنتاج.

يمكن أن يكون قطاع التصنيع عنصراً أساسياً لاستقرار الاقتصاد. فهو، إلى جانب الزراعة، جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإنتاجي. في الواقع، يُعتبر التصنيع عموماً صاحب أكبر تأثير مضاعف في الاقتصاد. بعبارة أخرى، يمكن أن يُحفز نموه المزيد من الإنتاج في القطاعات الأخرى ويُشجع على خلق فرص عمل (للعمالة الماهرة وغير الماهرة)، والاستثمار والابتكار في مجالات أخرى.

وبالمثل، بينما تواجه سوريا واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العقود الأخيرة، حيث يؤثر «الجفاف التاريخي» بشدة على محصول القمح المحلي، وهو حجر الزاوية في الإنتاج الزراعي للبلاد، لم تتمكن الحكومة بعد من معالجة المشكلة بجميع تحدياتها الشاملة.

وبشكل أعم، لا توجد خطة لدعم القطاع الزراعي في المستقبل القريب. إذا بقي الوضع على حاله ولم يتم اتخاذ أي إجراء لدعم هذا القطاع، فمن المرجح أن يؤدي غياب خطط دعم القطاع الزراعي إلى هجرة المزيد من المزارعين والفلاحين لأراضيهم لعجزهم عن تحمل تكاليف إدارة أراضيهم ومحاصيلهم، ما يزيد من اعتماد سوريا على الجهات الأجنبية لاستيراد المنتجات الغذائية الأساسية. هذا الوضع يقلل أكثر من أي قدرة على (إعادة) بناء أي شكل من أشكال السيادة الغذائية، وبالتالي يزيد من أسعار السلع في السوق، بما في ذلك الخبز.

بالتوازي مع هذا التوجه الاقتصادي النيوليبرالي وإجراءات التقشف، اتخذت السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا أيضاً خطوات لترسيخ سيطرتها على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، تماماً كما فعلت مع مؤسسات الدولة. فعلى سبيل المثال، قامت بتعيين قيادات النقابات العمالية والجمعيات المهنية، مانعةً بذلك إجراء أي انتخابات ديمقراطية داخل هذه المؤسسات.

علاوة على ذلك، برز شقيق الرئيس السوري المعلن ذاتياً، حازم الشرع، بشكل متزايد كشخصية مهمة في الشؤون الاقتصادية وإدارة نخب الأعمال. وكشف تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخراً أن حازم الشرع، إلى جانب أفراد آخرين يشكّلون لجنة، مسؤول عن إعادة تشكيل الاقتصاد السوري من خلال عمليات استحواذ سرية على شركات يملكها رجال أعمال تابعون لنظام الأسد السابق.

بشكل عام، تتوسع الشبكات غير الرسمية المكونة من "شيوخ إداريين" ولجان سرية أخرى داخل الوزارات ومؤسسات الدولة للسيطرة على القطاعات الحيوية، من الأمن والمالية إلى السياسة الخارجية والإدارة الداخلية، من دون قيود بيروقراطية تذكر من جهاز الدولة. في ظل هذه الظروف، غالباً ما يتم تجاهل القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة، وتمارس السلطة الحقيقية من قبل شبكة صغيرة غير رسمية من الأفراد الذين يتمتعون باستقلالية وسرية كبيرتين.

الخلاصة

تواجه سوريا تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. ويُعدّ معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية أمراً أساسياً لتحسين الظروف المعيشية وتمكين السكان من المشاركة في الحياة السياسية في خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. منذ الصيف، تزايدت الاحتجاجات في بعض المدن والأحياء المدمرة بشكل كبير، حيث يندد السكان ببطء وتيرة إعادة الإعمار أو بمشاريع العقارات الفاخرة الضخمة التي تؤدي إلى تهجير السكان المحليين، بالإضافة إلى مطالبة العمال بإعادة دمجهم في وظائف الدولة أو لزيادة رواتبهم، وارتفاع أسعار الكهرباء، وغيرها من القضايا.

لم تُطرح أي سياسة أو خطة لإعادة الإعمار من قبل السلطة الحاكمة الحالية، باستثناء التركيز على جمع رؤوس الأموال في مشاريع عقارية فاخرة ضخمة. على سبيل المثال، تعرضت مبادرة التطوير العمراني «بوليفارد النصر» في حي القرابيص بمدينة حمص، والتي تقودها شركة العمران للتطوير العقاري ومقرها الكويت والمملوكة لرجل أعمال سوري، لانتقادات واسعة من السكان المحليين. وقد تظاهروا ضد هذا المشروع العقاري رافعين لافتات كُتب عليها «لا للبوليفارد، لا للتشريد». كما جرت مقارنات بين مشروع بوليفارد النصر المقترح وخطة إعادة تطوير المدينة التي وُضعت في عهد بشار الأسد والمعروف ةباسم «حلم حمص». وفي نهاية المطاف، أعلنت الشركة إلغاء الجزء من خططها الذي يمر عبر الحي المتنازع عليه.

من المرجح أن يؤدي غياب خطط دعم القطاع الزراعي إلى هجرة المزيد من المزارعين والفلاحين لأراضيهم لعجزهم عن تحمل تكاليف إدارة أراضيهم ومحاصيلهم، ما يزيد من اعتماد سوريا على الجهات الأجنبية لاستيراد المنتجات الغذائية الأساسية

وفي الآونة الأخيرة، تظاهر معلّمون في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أمام مديريّتَي التربية في حلب وإدلب، تحت شعار «الحراك مستمر حتى تحقيق المطالب»، بالتزامن مع دخول الإضراب عن العمل أسبوعه الثاني على التوالي. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتثبيت المعلّمين والإسراع بإعادة المفصولين، إضافة إلى تحسين الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

هذا من دون أن ننسى الانتقادات والمظاهرات ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة الحاكمة والجماعات المسلحة التابعة لها بحق المدنيين، لا سيما في المناطق الساحلية والسويداء في خلال الأشهر القليلة الماضية. ويشمل ذلك قتل المدنيين واختطاف النساء، على خلفية طائفية في الغالب. وفي السويداء، لا تزال المظاهرات مستمرة للمطالبة بالعدالة وعودة المختفين قسرياً. في الوقت نفسه، لا تزال الحقوق القومية الكردية متجاهلة ومرفوضة تماماً من السلطة الحاكمة.

دعونا نكون واضحين، أي نظام يخلف نظام بشار الأسد كان سيواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة. مع ذلك، فإن التوجهات السياسية والاقتصادية للسلطة الحاكمة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام تجعل من الصعب إرساء الأسس الصحيحة لعملية إنعاش اقتصادي وإعادة إعمار ناجحة ومستدامة. لا تكمن المشكلة في قصر المدة التي قضتها السلطة الحاكمة الجديدة في السلطة، بل في أن المشاكل الأساسية متجذّرة على جميع المستويات.

تؤدي القرارات الاقتصادية للسلطات الجديدة إلى زيادة فقر شرائح واسعة من السكان وتعميق التخلف في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في سوريا.

يتسم التوجه السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة بالرغبة في مزيد من التحرير الاقتصادي والخصخصة والتقشف وخفض الدعم، مصحوباً بالتركيز على ديناميات التجارة والمالية وتقويض الصناعة التحويلية والقطاعات الزراعية. لن تؤدي هذه الديناميات إلا إلى مزيد من عدم المساواة الاجتماعية والفقر وتركز الثروة في أيدي أقلية وغياب التنمية الإنتاجية، وهي عوامل كانت محورية في الانتفاضة الشعبية في العام 2011.

تتطلب عملية التنمية الشاملة في سوريا مراعاة مصالح الغالبية العظمى من الطبقات الشعبية، وليس مصالح النخب السياسية والاقتصادية التابعة لهيئة تحرير الشام فقط.

في الختام، إن التوجه الاقتصادي والسياسي للسلطات الحاكمة الجديدة يأتي على حساب السيادة الوطنية، فضلاً عن مصالح الطبقات الشعبية في البلاد. في الواقع، لقد كانوا ولا يزالون الغائبين الرئيسيين عن الإستراتيجية السياسية للسلطة الحاكمة السورية.

في هذا السياق، ولمواجهة المشروع الاقتصادي والسياسي للسلطة الحاكمة في سوريا، الذي لا يخدم سوى نخبة اقتصادية وسياسية ضيقة، تبرز الحاجة إلى بناء مشروع بديل يجمع بين الحقوق الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والتعاون بين مختلف الحركات النضالية. يجب علينا الدفاع عن تحرير جميع المظلومين، والمطالبة بحقوق المرأة والأقليات الدينية والمجموعات العرقية المضطهدة. على سبيل المثال، من المهم اليوم معارضة الحملات الأمنية والعسكرية العنيفة والاستبدادية التي تشنها هيئة تحرير الشام ضد المدنيين، وخطاباتها وممارساتها الطائفية والعنصرية، والدفاع عن حقوق المرأة، والمطالبة بالعدالة الانتقالية. في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى مشروع اقتصادي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، وعملية إعادة إعمار تصب في مصلحة غالبية السكان، وخصوصاً العمال والطبقات الشعبية. سيؤدي الفشل في تحقيق ذلك إلى منع توحيد الطبقة العاملة والطبقات الشعبية في مختلف قطاعات المجتمع.

من منظور كارل ماركس وفريدريك إنجلز، كانت الاشتراكية والديمقراطية مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً منذ أولى النضالات التي شاركا فيها في منتصف القرن التاسع عشر. في العام 1848، كتبا في البيان الشيوعي: «إن الخطوة الأولى في ثورة الطبقة العاملة هي رفع البروليتاريا إلى موقع الطبقة الحاكمة، لكسب معركة الديمقراطية».