التنمية المشروطة: الوجه الآخر لبرامج الاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط

منذ أكثر من ربع قرن، والاتحاد الأوروبي يطرح نفسه شريكاً تنموياً أساسياً لبلدان جنوب المتوسط. تتغيّر التسميات والبرامج من عقد لآخر: سياسة الجوار، الاتحاد من أجل المتوسط، منصات الاستثمار، أو مبادرات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لكن الخطاب يظل متشابهاً: وعود بالنمو، تعزيز التنافسية، دعم التشغيل، وتحديث الاقتصادات المحلية. خلف هذه اللغة المليئة بالمفاهيم الإيجابية، تكمن أسئلة صعبة عن طبيعة التنمية المطروحة: هل هي فعلاً مسار يراعي حاجات هذه المجتمعات، أم هي صيغة جديدة لإعادة إنتاج التبعية في ثوب أكثر نعومة؟

في ظاهر الخطاب، تُقدّم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة أساسية للتنمية، ويُقال إنها مفتاح التشغيل وفرصة لدمج الشباب في الدورة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل. غير أنّ المقاربة الأوروبية تختزل كل ذلك في جانب واحد هو التمويل. يظهر التمويل كالعائق الأكبر، وكالحل الذي يكفي لتجاوز التحديات البنيوية. وكأنّ مشكلات هذه البلدان ليست سوى نقص في السيولة، مع أن الواقع أكثر تعقيداً: بيروقراطية خانقة، هشاشة البنى التحتية، ضعف القدرات التكنولوجية، ومحدودية أسواق داخلية لا تكفي لامتصاص فائض اليد العاملة. تجاهل هذه الجوانب لا يمكن أن يكون مجرد سهو، بل يعكس منطقاً يعتبر التنمية مسألة تقنية ومالية بالدرجة الأولى، وليست مشروعاً اجتماعياً وسياسياً شاملاً.

تكشف الآليات المالية المطروحة هذا المنطق بوضوح. فبرامج الضمانات الجزئية، القروض طويلة الأجل، أو خطط «بناء القدرات» ليست أدوات محايدة. إنها تدخل إلى عمق المنظومة الاقتصادية، وتعيد صياغة القواعد التي تتحكم في ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق. تتحوّل البنوك المحلية إلى منفذ للمعايير الأوروبية، وتجد الشركات الصغرى نفسها مضطرة للتكيف مع أنماط محاسبية وتقييمية لا تنبثق من واقعها، بل من قوالب جاهزة صيغت في أماكن أخرى. في هذه اللحظة، يتحول الدعم المعلن إلى وسيلة لبسط سلطة معيارية، حيث يُعاد تعريف ما هو ممكن أو مشروع، وما هو جدير بالتمويل أو مرفوض.

تظهر التنمية المشروطة كذلك في الوجه الموجه نحو الخارج. فحين يتكرر التركيز على «التنافسية» و«التصدير»، يصبح واضحاً أنّ الهدف لا ينحصر في تقوية السوق الداخلية أو رفع مستوى العدالة الاجتماعية. ما يُراد بالأساس هو ربط الاقتصادات الجنوبية بشكل أوثق بالسوق الأوروبية، وتكييفها لتأدية دور المورد أو الشريك منخفض التكلفة في سلاسل إنتاج عالمية تُدار من الشمال. النتيجة المحتملة هي أن تتحول هذه الاقتصادات إلى ملاحق إنتاجية، بدل أن تتطور ككيانات مستقلة ذات أولويات داخلية. بهذا، يغدو النمو الموعود مشروطاً بمدى قدرة هذه الدول على تلبية حاجات خارجية أكثر من كونه استجابة لضروراتها المحلية.

المفارقة أنّ هذه المقاربة تُقدَّم في ثوب «الشراكة». يرفع الاتحاد الأوروبي شعار التعاون ويُعلن استعداده للمساعدة، لكنه يحتفظ دائماً لنفسه بمرونة قانونية تتيح له التراجع أو تعديل التزاماته من دون تكلفة تُذكر، بينما تظل الأطراف الجنوبية مقيدة بسلاسل التمويل والمعايير. «المساعدة» هنا ليست التزاماً متبادلاً بل عقداً غير متوازن: طرف يحدد الشروط وطرف آخر يتكيف معها تحت ضغط الحاجة. في النهاية، تتحول التنمية من حق سيادي إلى امتياز مشروط يُمنح وفق ضوابط لا يضعها المستفيدون بل المانحون.

ما يُراد بالأساس هو ربط الاقتصادات الجنوبية بشكل أوثق بالسوق الأوروبية، وتكييفها لتأدية دور المورد أو الشريك منخفض التكلفة في سلاسل إنتاج عالمية تُدار من الشمال

يكاد يغيب البعد الاجتماعي من هذه الصياغة. لا مكان حقيقي في الخطاب الأوروبي للشباب العاطلين عن العمل، أو للنساء اللواتي يسعين إلى دخول مجال ريادة الأعمال، أو للمشاريع الصغيرة ذات الطابع المجتمعي أو البيئي. كل هذه الفئات تُذكر على الهامش أو تُترك للبرامج الموازية ذات الطابع الرمزي. وينصب التركيز على الجوانب التقنية: إدارة المخاطر، شروط القروض، أنظمة الضمان. تتحوّل التنمية إلى عملية محاسبية أكثر منها مشروعاً لإعادة توزيع الفرص أو تعزيز العدالة. وهنا يظهر التناقض الصارخ: باسم التنمية، يُهمَّش من هم في أمسّ الحاجة إليها.

ما يجعل هذه الإشكالية أكثر تعقيداً هو أنّها لا تُفرض بالقوة المباشرة، بل عبر خطاب الإقناع والتعاون. إنها ممارسة للقوة الناعمة التي تُخفي الهيمنة خلف مفردات الشراكة. في الجوهر، لا يتعلّق الأمر بمجرد تدفق أموال أو ضمانات، بل بإعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب على أسس غير متكافئة. تصبح التنمية هنا وسيلة لإدارة الجوار، أكثر منها التزاماً بتمكينه. وفي هذا السياق، تفقد بلدان جنوب المتوسط جزءاً من استقلالها في تحديد خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتدخل في دائرة جديدة من الارتهان لبرامج وشروط صيغت خارج حدودها.

النتيجة أن هذه «التنمية المشروطة» قد لا تحقق وعودها. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تزداد تبعية للتمويل الخارجي بدل أن تصبح أكثر استقلالاً. الاقتصادات الوطنية قد تتكيف أكثر مع حاجات أوروبا بدل أن تبني أسواقاً داخلية قوية. والمجتمعات التي تنتظر عدالة اجتماعية أوسع قد تُترك خارج الحسابات. بهذا، يكشف الوجه الآخر للبرامج الأوروبية عن تناقض عميق: في الوقت الذي يُرفع فيه شعار الشراكة والتنمية، يُعاد إنتاج علاقة غير متوازنة بين شمال يضع القواعد وجنوب يسعى فقط إلى التكيف معها.

تمويل المؤسسات الصغرى والخطاب المرافق له

حين يُعرض التمويل الصغير كأداة خلاص للفقراء أو كرافعة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يبدو الخطاب محمّلاً بوعود أخلاقية وتنموية في آن واحد. يُقال إنّ القروض الصغيرة تمنح من لا يملك أي ضمانات فرصة الانطلاق، وتُقدَّم المؤسسات الصغرى كفاعل أساسي في تحقيق التشغيل والتنمية الشاملة. لكنّ التجربة الممتدة لأكثر من 3 عقود عبر القارات تكشف أنّ هذا الخطاب ليس سوى نصف الصورة. الأرقام نفسها، حين تقرأ بعيداً من السياق الدعائي، تضعنا أمام واقع ملتبس: ففي حين تشير تقارير البنك الدولي إلى أنّ حجم قطاع التمويل الصغير عالمياً تجاوز 120 مليار دولار في العام 2018، لم تنخفض معدلات الفقر بالوتيرة الموعودة، بل استمرت الفجوات الاجتماعية في الاتساع، وفي بعض الحالات تزايدت حالات المديونية الهشة. أظهرت دراسة شملت ست دول من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أنّ أقل من 10% من المستفيدين من القروض الصغيرة تمكّنوا من توسيع نشاطاتهم، بينما 30% دخلوا في دوامة ديون متكررة.

المفارقة أنّ مؤسسات التمويل الصغير التي بدأت تحت شعار محاربة الفقر، تحولت شيئاً فشيئاً إلى فاعلين ماليين أقرب إلى البنوك التجارية. نسب الفوائد في كثير من هذه المؤسسات تتراوح بين 20 و40% سنوياً، وهي نسب تتجاوز بكثير القروض البنكية العادية في الأسواق المتقدمة. في المغرب مثلاً، بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الصغرى 35% في خلال العقد الماضي، ما جعل آلاف المستفيدين يقعون في حالة تعثّر، وأدى إلى أزمات اجتماعية وصلت أحياناً إلى احتجاجات علنية ضد مؤسسات التمويل. وهنا يظهر البعد الخفي: بدل أن تكون هذه القروض أداة تحرير اقتصادي، تتحول إلى آلية انضباط اجتماعي تفرض على الفقراء الدخول في علاقة دَين مستمرة، تحت غطاء «التمكين».

إلى جانب ذلك، يتبنى الخطاب الأوروبي في خصوص تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لغة محايدة، لكن النتيجة العملية هي إعادة إدماج اقتصادات الجنوب في منطق مالي يخدم مصالح الشمال. حين تضع المفوضية الأوروبية أو بنك الاستثمار الأوروبي «مدونات سلوك» و«معايير للأداء الاجتماعي»، فإنها تفرض نموذجاً واحداً يحدّد شكل النشاط المقبول والمموّل. وهذا يعني أنّ الأولوية تُعطى للمشاريع التي تنسجم مع منطق السوق المفتوحة وسلاسل القيمة العالمية، لا للمشاريع المحلية الموجهة لتلبية حاجات مجتمعية أساسية. وهكذا، يتحول الخطاب حول «الاندماج المالي» إلى أداة لإعادة إنتاج التراتبية: من ينسجم مع المعايير يحصل على التمويل، ومن يخرج عنها يبقى على الهامش.

تكشف الأرقام الأوروبية نفسها التناقض. وفقاً لتقرير البنك الأوروبي للاستثمار (2019)، استفادت حوالي 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من برامج التمويل المدعومة في أوروبا والضفة الجنوبية للمتوسط. لكنّ 70% من هذه القروض ذهبت إلى قطاعات تقليدية منخفضة الإنتاجية (تجارة صغيرة، خدمات استهلاكية)، في حين لم يتجاوز نصيب القطاعات الابتكارية أو ذات القيمة المضافة العالية 15%. يعكس هذا التوزيع غياب الرغبة في بناء قاعدة إنتاجية مستقلة، ويرجّح كفة الأنشطة السريعة الدوران مالياً، حتى لو كانت ضعيفة الأثر على النمو طويل الأمد. ولا يتجه التمويل هنا إلى معالجة جذور الضعف الاقتصادي، بل إلى إعادة إنتاج أنماط النشاط القائمة بما يضمن استقراراً قصير المدى وتدفقاً آمناً للعوائد.

تتحوّل التنمية إلى عملية محاسبية أكثر منها مشروعاً لإعادة توزيع الفرص أو تعزيز العدالة. وهنا يظهر التناقض الصارخ: باسم التنمية، يُهمَّش من هم في أمسّ الحاجة إليها

ما يزيد الصورة وضوحاً هو غياب التناظر بين الخطاب عن «الشمول المالي» والواقع الميداني. يُفترض يفتح التمويل الصغير الأبواب للفئات المهمشة، لكنه في الممارسة يصل بشكل أساسي إلى الفئات الأكثر قرباً من السوق، أي تلك التي تملك أصلاً نشاطاً تجارياً بسيطاً يمكن أن يدر دخلاً. أما الفقراء الأكثر هشاشة، من دون موارد ثابتة أو ضمانات اجتماعية، فيبقون خارج الدائرة. أشار تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2019) إلى أنّ 60% من المستفيدين من التمويل الصغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتمون إلى «الفقراء النشطين»، أي من يملكون بالفعل نشاطاً، بينما من هم في حالة فقر مدقع لا يشكلون سوى 8%. هذه النسبة تكشف النية الخلفية: ليس الهدف القضاء على الفقر الجذري، بل دمج من يمكن دمجهم في دورة السوق وإقصاء البقية.

يستحق البعد الجندري في الخطاب أيضاً قراءة متأنية. تروّج المؤسسات الأوروبية والدولية لتمويل النساء كمحرك للتنمية العائلية والمجتمعية، وهو ما يعطي صورة إيجابية عن «التمكين». لكن الواقع أظهر أن النساء اللواتي يحصلن على القروض يتحملن أعباء مزدوجة: ضغط السداد من جهة، وضغط إعادة استثمار العوائد في الأسرة من جهة أخرى. كثيراً ما تُستخدم المرأة كواجهة للقرض بينما الإدارة الفعلية للنشاط تبقى بيد الرجل، ما يفرغ خطاب «التمكين» من محتواه. وبدل أن تكون النساء في موقع قوة، يجدن أنفسهن محاصرات أكثر بدوامة الديون. أظهرت دراسة حالة في مصر وتونس أنّ 65% من النساء المستفيدات من قروض صغيرة أعدن استثمارها في احتياجات استهلاكية أسرية بدل مشاريع إنتاجية، ما جعل أثرها على استقلاليتهن محدوداً للغاية.

أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فإنّ التوسع في التمويل الصغير لم يُترجم إلى نمو حقيقي. اعتمدت بلدان على هذه الأدوات لعقدين، ولكن لم تُسجّل نتائج لافتة على مستوى المؤشرات الكبرى. في بنغلادش مثلاً، حيث نشأ النموذج، بقي معدل الفقر عند حدود 24% في العام 2016 على الرغم من عقود من الانتشار الكثيف للمؤسسات المانحة للقروض الصغيرة. في المغرب وتونس، وعلى الرغم من توسّع الشبكات، لم يتجاوز أثرها على نسبة البطالة 1% إلى 2% حسب تقديرات محلية. هذه الأرقام تقوّض الخطاب الذي يربط مباشرة بين التمويل الصغير والتنمية الشاملة، وتكشف أنّ النتيجة غالباً هي تحسينات طفيفة للفئات القريبة من السوق، لا تحولات بنيوية في الاقتصاد.

في العمق، يظهر أن النية غير المعلنة لبرامج التمويل الصغير، خصوصاً حين تصاغ وتدار من أوروبا، هي استخدام هذه الأدوات لتثبيت نموذج اقتصادي محدّد: سوق مفتوحة، فاعلون صغار قابلون للضبط المالي، وغياب مشاريع بديلة قد تعيد طرح أسئلة السيادة الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية. يصبح التمويل إذاً وسيلة لإدارة الاستقرار أكثر منه أداة لتحفيز التغيير. فهو يضمن أن يظل الفقراء مرتبطين بالدورة المالية، ويمنع في الوقت نفسه بروز نماذج إنتاجية مستقلة أو راديكالية. النتيجة ليست «تحريراً» بل شبكة جديدة من الالتزامات، حيث يظل المقترض في موقع التابع، والمؤسسات الصغرى في موقع الهشاشة.

في النهاية، تكشف قراءة الأرقام والخطابات معاً أنّ التمويل الصغير ليس مجرد سياسة اقتصادية محايدة، بل ممارسة سياسية بامتياز. وراء وعود «القاطرة» و«الشمول» و«التمكين» تختبئ مقاربة تهدف إلى ضبط المجتمعات الهشة وإعادة إدماجها في منطق السوق وفق معايير لا تحددها هذه المجتمعات نفسها. إنها عملية «تنمية مشروطة» بامتياز: ما لم تنسجم المؤسسات الصغرى مع شروط التمويل الخارجي، فهي محكومة بالبقاء على الهامش. بهذا، يتحول التمويل من وعد بالتحرر إلى أداة لإعادة إنتاج التبعية، ويظل الخطاب التنموي أداة لتغطية هذا التحول أكثر من كونه وصفاً للواقع.

التنافسية والتصدير: إعادة توجيه الاقتصادات نحو حاجات أوروبا

يُطرح مفهوم التنافسية في الخطاب الأوروبي باعتباره شرطاً لا غنى عنه لتحقيق التنمية في الضفة الجنوبية للمتوسط. تُقدَّم البرامج الرسمية وكأنها وصفة تقنية تهدف إلى تمكين المؤسسات المحلية من الدخول في الأسواق العالمية، عبر دعم الصادرات، تحسين الجودة، وتبني معايير حديثة. غير أنّ هذا الخطاب يغفل الأساس البديهي: التنافسية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل أداة لتحديد مواقع الاقتصادات داخل النظام العالمي. حين تتحوّل إلى محور السياسات، فهي تفرض إعادة هيكلة عميقة لا تخدم بالضرورة أولويات الداخل، بل حاجات الخارج.

تُظهر المعطيات أنّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدول المغرب العربي ومصر والأردن، حيث يستوعب أكثر من 55% من صادرات المغرب وتونس، وقرابة 30% من صادرات مصر. لكن التركيب القطاعي لهذه الصادرات يكشف الكثير: المنسوجات والمنتجات الزراعية والفسفاط والفوسفات تشكل النسبة الأكبر، بينما تظل المنتجات الصناعية عالية القيمة ضعيفة الحضور. بمعنى آخر، ما يُسمّى «اندماجاً في السوق الأوروبية» ليس إلا استمراراً لدور تاريخي قائم على تزويد أوروبا بالمواد الأولية والمنتجات منخفضة الكلفة، مقابل استيراد السلع المصنعة والتكنولوجية. وهذا يعيد إنتاج ما يشبه علاقة المركز بالأطراف: الجنوب يوفّر ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، لكنه يظل عاجزاً عن بناء قاعدة إنتاجية خاصة به.

أظهرت دراسة شملت ست دول من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أنّ أقل من 10% من المستفيدين من القروض الصغيرة تمكّنوا من توسيع نشاطاتهم، بينما 30% دخلوا في دوامة ديون متكررة

يوحي الخطاب الأوروبي عن «تعزيز القدرة التصديرية» وكأن الأسواق الأوروبية مفتوحة بلا قيود. لكن الواقع يبرهن عكس ذلك: التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية المتوسطية ما زالت مرتفعة نسبياً، والقيود الصحية والفنية تُستخدم كأدوات غير جمركية تحدّ من دخول كثير من السلع. في العام 2019 مثلاً، لم تتجاوز صادرات تونس الزراعية نحو أوروبا 1.5 مليار يورو على الرغم من الإمكانات العالية، بسبب معايير معقدة عن سلامة الأغذية وآليات التتبع. في المقابل، تتمتع السلع الأوروبية بحرية شبه مطلقة في الأسواق المغاربية والمشرقية. والنتيجة أن «التكامل التجاري» يظل غير متوازن: مجال شبه مفتوح أمام منتجات الشمال، في مقابل أبواب ضيقة أمام منتجات الجنوب.

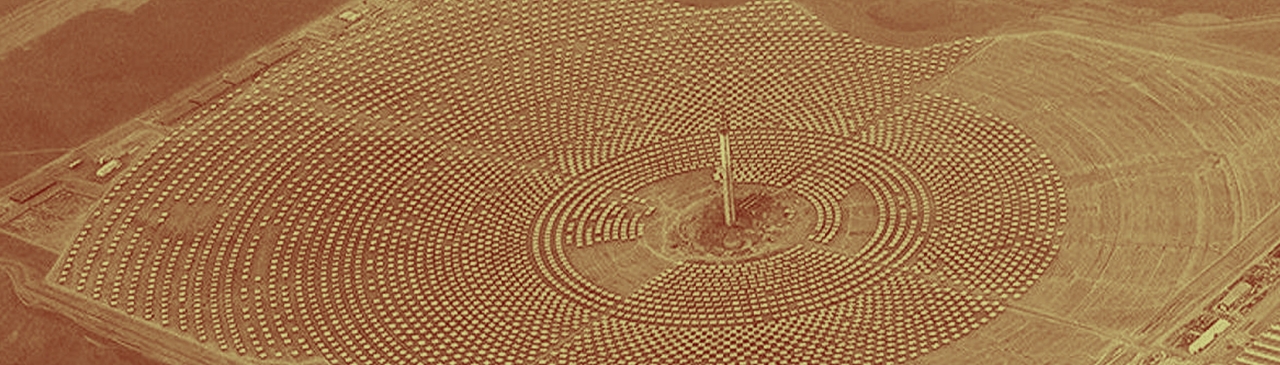

ما يُسمّى «دعم التنافسية» غالباً ما يترجم على أرض الواقع في شكل برامج لإعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصبح قادرة على تلبية حاجات سلاسل القيمة التي تقودها الشركات الأوروبية. في قطاع السيارات في المغرب مثلاً، أُعيد تشكيل شبكة الموردين المحليين بالكامل لتخدم مصانع أوروبية كبرى. وعلى الرغم من الزيادة في الصادرات (أكثر من 8 مليارات يورو في العام 2022)، لم تتجاوز القيمة المضافة المحلية 25%، بينما تذهب البقية في شكل واردات مكونات وسيطة من أوروبا وآسيا. بهذا، تصبح «القدرة التنافسية» تعبيراً آخر عن إدماج الاقتصادات الجنوبية في حلقات دنيا من الإنتاج العالمي، من دون أن يتيح لها فرصة حقيقية للصعود إلى مستويات أعلى.

تعكس الأرقام عن العمالة هذا المنطق. في تونس مثلاً، يمثل قطاع النسيج نحو 30% من الصادرات نحو أوروبا، لكنه يوفّر وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة. منذ العام 2005، انخفض متوسط الأجور في هذا القطاع بنسبة 20% بالقيمة الحقيقية، في حين ارتفع الضغط على الإنتاجية بفعل شروط التصدير. وهنا يظهر التناقض: تُترجم التنافسية إلى ضغط اجتماعي على العمالة المحلية، بدل أن تكون وسيلة لتحسين مستويات العيش. وبالمثل، في مصر، ارتفعت الصادرات الصناعية نحو أوروبا بنسبة 40% بين عامي 2010 و2019، لكن معدلات البطالة بين الشباب بقيت تتجاوز 25%، ما يعني أنّ المكاسب الاقتصادية لا تتحول تلقائياً إلى نتائج اجتماعية ملموسة.

وراء الخطاب المعلن عن «التكامل الإقليمي» يختبئ أيضاً بعد سياسي. يطرح الاتحاد الأوروبي الشراكة التجارية كأداة لاستقرار جواره الجنوبي: كلما اندمجت هذه الاقتصادات أكثر في السوق الأوروبية، كلما قلّ احتمال بروز توترات اقتصادية أو سياسية تهدد الضفة الشمالية. لكن هذا المنطق يجعل التنمية مشروطة بالاندماج الخارجي، بدل أن تكون نابعة من استراتيجيات داخلية. بدل أن تُبنى صناعات محلية لتلبية الطلب الداخلي، يُعاد توجيهها نحو التصدير. بدل أن تكون الزراعة موجهة لضمان الأمن الغذائي المحلي، تُشجع على المحاصيل التصديرية التي تحقق عوائد بالعملة الصعبة. هذا يخلق هشاشة مضاعفة: تصبح الاقتصادات رهينة تقلبات الأسواق الأوروبية والعالمية، وتفقد في الوقت نفسه أدوات حماية أسواقها الداخلية.

الطابع غير المتكافئ للتجارة يظهر بوضوح في أرقام الميزان التجاري. يسجل المغرب مثلاً عجزاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي تجاوز 10 مليارات يورو في العام 2021، على الرغم من نمو الصادرات. مصر بدورها حققت عجزاً بنحو 7 مليارات يورو في العام نفسه. وهذا يعني أن تعزيز التصدير لم يترجم إلى تحسن في التوازنات الكلية، بل على العكس، رافقه توسع في الواردات الأوروبية. بهذا، يظهر أن الهدف غير المعلن هو ضمان منفذ آمن للصادرات الأوروبية، أكثر من بناء شراكة متوازنة.

هناك أيضاً مفارقة في خطاب الابتكار. يروج الاتحاد الأوروبي لفكرة أنّ تعزيز التنافسية يمر عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة. لكن الواقع أنّ معظم الاتفاقيات تركز على المعايير التقنية لا على نقل التكنولوجيا. تُجبر الشركات المحلية على تبنّي معايير جودة أوروبية صارمة كي تتمكن من التصدير، لكنها نادراً ما تحصل على تكنولوجيا إنتاج جديدة. والنتيجة أن المنافسة تدور حول الامتثال لا حول الإبداع. تصبح الاقتصادات «مُتلقية للمعايير» بدل أن تكون «مُنتِجة للمعرفة». وهذا يحدّ من قدرتها على تطوير نماذج مستقلة للابتكار.

كل ذلك يقود إلى قراءة النوايا الخلفية. يبدو أنّ الهدف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي ليس تنمية جواره فقط، بل إعادة صياغته اقتصادياً بطريقة تخدم حاجاته: تأمين موردين موثوقين منخفضي التكلفة، فتح أسواق لتصريف فائض الإنتاج، وضمان استقرار سياسي عبر ربط مصالح النخب الاقتصادية المحلية بمصالح السوق الأوروبية. وبهذه الطريقة، يصبح خطاب التنافسية غطاءً لمشروع أوسع لإدارة الجوار عبر الأدوات الاقتصادية. وهو مشروع لا يقوم على الندية، بل على استمرار تراتبية تاريخية أعيد إنتاجها بأدوات حديثة.

في ضوء هذه القراءة، يصبح من الصعب التعامل مع التنافسية والتصدير كأهداف محايدة أو كضمانة للتنمية. تكشف الأرقام أنّ المكاسب غير موزعة بالتساوي: تستفيد أوروبا من تأمين إمدادات وأسواق، النخب المحلية من بعض العوائد، بينما تظل المجتمعات الأوسع تواجه التحديات نفسها من بطالة وهشاشة اجتماعية وفقر. التنمية هنا ليست نهاية بحد ذاتها، بل وسيلة لإدامة علاقات القوة بين الشمال والجنوب. ما يقدَّم كـ«اندماج في السوق» ليس سوى إعادة إنتاج لتبعية في ثوب جديد، حيث يتحول الجنوب إلى مساحة لتفريغ فائض الإنتاج الأوروبي وتلبية احتياجاته التنافسية، لا إلى شريك متكافئ في بناء نموذج تنموي مشترك.

الشرطية والتنمية كأداة للهيمنة الناعمة

حين يُقدَّم التعاون الأوروبي–المتوسطي في صيغة برامج للتنمية، يبدو الخطاب محكوماً بمنطق المساعدة والدعم. تُصاغ الوثائق الرسمية بلغة محايدة تتحدث عن تحديث واستقرار وحوكمة رشيدة، في حين يظل عنصر الشرطية حاضراً في كل تفاصيلها. فالمساعدات المالية والتقنية، وحتى الاتفاقيات التجارية، لا تُمنح إلا وفق التزامات سياسية واقتصادية محددة سلفاً. بذلك، تتحوّل التنمية من أفق مشترك إلى أداة ضغط ناعمة، حيث تُخضع اقتصادات ومجتمعات جنوب المتوسط لآليات مراقبة غير مباشرة.

توضح الأرقام هذا المنطق: منذ العام 2014، خُصّص أكثر من 15 مليار يورو عبر «سياسة الجوار الأوروبية» لصالح دول جنوب المتوسط. لكن هذه الموارد لم تُصرف بشكل غير مشروط؛ فقد رُبطت بمؤشرات تخص سياسات اقتصادية (تحرير السوق، تقليص الدعم العمومي، تسهيل الاستثمار الأجنبي) وبإصلاحات سياسية (تحسين التشريعات، آليات المراقبة الانتخابية، أو تعاون أمني مع الاتحاد الأوروبي). في حالة تونس مثلاً، استُخدمت مساعدات ما بعد العام 2011 للضغط نحو تحرير التجارة الزراعية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب مخاطره على الأمن الغذائي المحلي. هنا لا يعود التمويل وسيلة لدعم خيارات وطنية، بل أداة لتوجيهها وفق أولويات خارجية.

المفارقة أن هذه الشرطية تُمارس باسم «القيم المشتركة». يعلن الاتحاد الأوروبي نفسه قوة معيارية تنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر أدوات اقتصادية. لكن الممارسة على الأرض تكشف ازدواجية واضحة: حين تخدم الأنظمة القائمة مصالح الاستقرار والتجارة، تُخفَّف الضغوط المتعلقة بالديمقراطية، وحين تتعارض، يُستخدم التمويل كوسيلة للتأديب. برز هذا التناقض بوضوح في خلال العقد الماضي: في مصر بعد العام 2013، لم تمنع الانتهاكات الحقوقية استمرار التعاون المالي الكثيف مع أوروبا، خصوصاً في مجالات الطاقة والأمن، بينما تعرّضت بلدان أخرى لضغوط أكثر صرامة على الرغم من سجل حقوقي أفضل، فقط لأنها لم تلتزم بالشروط الاقتصادية المطلوبة.

إحدى أدوات الشرطية الأكثر حضوراً هي ما يُسمى «الحوكمة الجيدة». يُقدّم المفهوم كأداة تقنية لإصلاح الإدارة والمالية العمومية، لكنه في الواقع يعيد إنتاج منطق المراقبة. تُدخل البرامج الأوروبية خبراء وتقنيين يفرضون معايير محاسبية وتدقيقية تُستخدم لتقييم مدى «جدارة» الدول بالاستفادة من التمويل. والنتيجة أن وزارات المالية والتخطيط في بلدان الجنوب تصبح رهينة للتقارير الأوروبية، وتُبنى أولوياتها على مقاييس خارجية. في المغرب، مثلاً، ارتبط أكثر من 60% من المساعدات الأوروبية في العقد الأخير بمؤشرات حوكمة وضعها الاتحاد الأوروبي نفسه، لا السلطات المحلية. بهذا، يتخذ مفهوم الحوكمة وظيفة سياسية مضمرة: ضبط مسار الإصلاحات في اتجاه محدد.

تمتد الشرطية كذلك إلى ميدان الأمن والهجرة. تُربط برامج التنمية بتعاون أمني يهدف إلى ضبط تدفقات المهاجرين نحو أوروبا. جزء معتبر من التمويل المخصص تحت عنوان «بناء القدرات» يوجَّه لدعم أنظمة مراقبة الحدود أو لإقامة مراكز استقبال. هذا يوضح أن التنمية ليست فقط وسيلة اقتصادية بل أداة جيوسياسية: المساعدات تُستَخدم لتفويض بلدان الجنوب بمهام حماية حدود أوروبا. وهو ما يجعل التنمية، في الخطاب، مرادفة للاستقرار، لكنها في الممارسة تتحول إلى شرطة ناعمة تحاصر حركة البشر أكثر مما تدعم حركية الاقتصاد.

المثير أن هذه الآليات تُمارس في سياق يُقدَّم كـ «شراكة». الاتحاد الأوروبي يتحدث عن علاقة أفقية قائمة على الاحترام المتبادل، لكن صياغة العقود تكشف عن علاقة غير متوازنة. تترك النصوص دائماً حرية الانسحاب أو إعادة التقييم للطرف الأوروبي، بينما يُطلب من دول الجنوب الالتزام بخطط إصلاح تمتد لسنوات. غياب التناظر القانوني هنا ليس تفصيلاً تقنياً، بل يعكس منطقاً هيمنياً: طرف يملك الموارد يفرض الشروط، وطرف محتاج يقبلها لتفادي الانقطاع.

تعيد هذه الممارسات إلى الأذهان نمطاً قديماً من السيطرة الاقتصادية، لكنه هذه المرة مغطى بخطاب إنساني. لم تعد الشرطية تعلن نفسها كتدخل مباشر، بل كـ «تشجيع على الإصلاح» أو «حوافز». في الحقيقة، هو المنطق نفسه الذي حكم برامج التكييف الهيكلي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لكن بوسائل أكثر نعومة. وإذا قارنا النتائج، نكتشف التشابه: إضعاف دور الدولة في الاقتصاد، تقوية حضور رأس المال الأجنبي، وزيادة التبعية للأسواق الخارجية. قدّر البنك الدولي أن نسبة الدين العمومي في دول جنوب المتوسط ارتفعت من 65% من الناتج الداخلي الخام في العام 2010 إلى أكثر من 90% في العام 2022، على الرغم من عقود من «الإصلاحات». وهذا يعني أن الشرطية لم تُنتج تنمية مستقلة، بل عمقت الارتهان.

وراء هذه الشرطية تكمن نوايا استراتيجية واضحة. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء مجال إقليمي محكوم باستقراره، ويستخدم التنمية كأداة للهيمنة الناعمة. فهي تمنحه شرعية أخلاقية («نساعد جيراننا»)، وتمنحه في الوقت نفسه وسائل ضغط اقتصادية وسياسية. النخب المحلية غالباً ما تستفيد من هذه المعادلة، إذ تحصل على التمويل والدعم الدولي مقابل تطبيق السياسات الموصى بها، بينما تدفع الفئات الشعبية الثمن عبر ارتفاع البطالة أو تقلص الخدمات العمومية نتيجة سياسات التقشف. وهذا يعمّق الشرخ بين الخطاب الرسمي عن «الشمول» والواقع الاجتماعي الذي يعاني من مزيد من التهميش.

ما يُسمّى «اندماجاً في السوق الأوروبية» ليس إلا استمراراً لدور تاريخي قائم على تزويد أوروبا بالمواد الأولية والمنتجات منخفضة الكلفة، مقابل استيراد السلع المصنعة والتكنولوجية. وهذا يعيد إنتاج ما يشبه علاقة المركز بالأطراف

المفارقة الأخرى أن هذا النمط من الهيمنة لا يتطلب حضوراً عسكرياً أو احتلالاً مباشراً. يكفي أن تُصاغ العقود بطريقة تجعل المساعدات مشروطة، وأن يُكرَّس الخطاب عن «القيم» و«الاستقرار»، حتى يتحول التمويل إلى وسيلة سيطرة أكثر فعالية من القوة الصلبة. إنها استراتيجية تضمن لأوروبا نفوذاً طويل الأمد من دون تكاليف سياسية كبرى. ولهذا يُعتبر مفهوم «القوة الناعمة» ملائماً لكنه غير كافٍ: فما يُمارس ليس مجرد جاذبية ثقافية أو أخلاقية، بل آليات محددة من الشرطية المالية والتجارية والسياسية.

في النهاية، يمكن القول إن التنمية، في السياق الأورو–متوسطي، فقدت معناها الأصلي. لم تعد مرادفة لبناء قدرات محلية أو لتقوية الاقتصادات من الداخل، بل تحوّلت إلى وسيلة لإعادة ترتيب العلاقة بين الشمال والجنوب على أسس غير متكافئة. الشرطية ليست عارضاً جانبياً، بل قلب هذه العملية. وباسم التنمية، يُعاد إنتاج علاقة التبعية، حيث يُحدد الخارج شروط اللعبة، ويظل الداخل محكوماً بخيارات لا تعكس دائماً حاجاته الفعلية. إنها هيمنة ناعمة بوسائل جديدة: ناعمة في الخطاب، صارمة في الممارسة، ومستمرة في إعادة إنتاج نفس البنية التي تدّعي تجاوزها.

خاتمة

عند محاولة فهم طبيعة البرامج التنموية الأوروبية الموجّهة نحو جنوب المتوسط، يتضح أنّ المسألة لا تتعلق بمجرد أدوات مالية أو إصلاحات تقنية، بل بمنظومة فكرية وسياسية كاملة تعيد تعريف معنى التنمية ذاته. الخطاب الرسمي يقدّمها باعتبارها شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، تسعى إلى تقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رفع القدرة التنافسية، وفتح آفاق جديدة للتصدير. غير أنّ تفكيك هذه الخطابات ومقارنتها بالممارسات على الأرض يكشف عن حقيقة مختلفة: التنمية ليست دائماً مساراً محايداً يهدف إلى خدمة الأولويات المحلية، بل تتحول إلى أداة مشروطة، تُستخدم لضبط السياسات وتوجيه الاقتصادات وفق ما يتناسب مع مصالح الاتحاد الأوروبي.

لقد أظهر تحليلنا أنّ تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على الرغم مما يحمله من وعود بالتمكين والتشغيل، غالباً ما ينتهي إلى إعادة إنتاج الهشاشة. القروض الصغيرة، التي يُفترض أن تفتح المجال أمام الابتكار المحلي، تتحول إلى أعباء ديون ثقيلة، وأسعار الفائدة المرتفعة تحاصر المستفيدين أكثر مما تحررهم. الخطاب المرافق لهذه السياسات يتحدث عن «القاطرة» و«الشمول»، لكن الواقع يكشف أنّ الفئات الأكثر هشاشة تبقى خارج دائرة الاستفادة، بينما تُوجَّه الموارد نحو أنشطة صغيرة لا تغيّر البنية الاقتصادية بشكل جذري. هكذا يصبح التمويل وسيلة للانضباط الاجتماعي أكثر من كونه أداة لتحرر اقتصادي.

أما فيما يتعلق بالتنافسية والتصدير، فإن الصورة ليست أوضح حالاً. فبدل أن تكون أداة لتقوية السوق الداخلية وتوسيع الفرص المحلية، تُوجَّه المؤسسات الصغرى والمتوسطة نحو خدمة سلاسل القيمة العالمية التي تتحكم فيها الشركات الأوروبية. الأرقام عن الصادرات من المغرب أو تونس أو مصر نحو أوروبا تؤكد أنّ الجزء الأكبر يظل محصوراً في قطاعات تقليدية منخفضة القيمة المضافة، بينما المنتجات ذات الطابع الابتكاري أو الصناعي المتطور تبقى ضعيفة. النتيجة أنّ الجنوب يرسّخ موقعه كمورد منخفض التكلفة أو كسوق لتصريف السلع الأوروبية، ما يكرّس علاقة تبعية قديمة في ثوب جديد. وهنا يظهر التناقض الصارخ: يُروّج للتنافسية باعتبارها أفقاً للتحرر، لكنها في الواقع آلية لزيادة الارتهان للأسواق الأوروبية.

الشرطية بدورها تتجلى بوصفها العنصر الأكثر وضوحاً في هذه المعادلة. فالمساعدات والقروض لا تُقدَّم إلا وفق شروط سياسية واقتصادية صارمة، تشمل تحرير السوق، خفض الدعم، والتعاون الأمني. هذا يجعل التنمية أداة ضغط أكثر منها أداة دعم. حين تتطابق مصالح الأنظمة مع مصالح الاتحاد الأوروبي، تُخفّف الضغوط المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وحين يحصل العكس، يُستخدم التمويل للضغط والتأديب. وهكذا يظهر الوجه الخفي للقوة الناعمة: ليست مجرد جاذبية قيمية، بل منظومة معايير تفرض على الجوار التكيّف مع أولويات خارجية.

من خلال هذه المحاور الثلاثة، يظهر بجلاء أنّ ما يقدَّم كبرامج للتنمية يخفي في طياته مشروعاً سياسياً واقتصادياً أوسع. أوروبا لا تكتفي بدور الشريك الاقتصادي، بل تسعى إلى تشكيل بيئة إقليمية آمنة تخدم مصالحها في الاستقرار والأمن والطاقة والهجرة. تُستَخدم التنمية كأداة لإدارة الجوار، وتقليل المخاطر القادمة من الضفة الجنوبية وضمان اندماجها في نظام اقتصادي عالمي يقوده الشمال. هذه ليست مجرد نتائج عرضية، بل هي جزء من منطق استراتيجي يضع الاتحاد الأوروبي في موقع المانح المهيمن والطرف الجنوبي في موقع المتلقي التابع.

لكن هذه الرؤية، على الرغم من قوتها، ليست قدَراً محتوماً. فهي تواجه تحديات متزايدة. أولها يتمثل في التناقضات الاجتماعية التي تخلقها داخل مجتمعات الجنوب: البطالة المرتفعة، هشاشة المؤسسات الصغيرة، التفاوتات بين النخب المستفيدة من التمويل والشرائح الشعبية المهمشة. ثانيها يكمن في التحولات الإقليمية والدولية، حيث بدأت قوى أخرى مثل الصين وتركيا والخليج تطرح بدائل تمويلية وتجارية لا تخضع دائماً للشروط الأوروبية نفسها. وهذا يفتح هامشاً للمناورة أمام دول الجنوب، لكنه يطرح أيضاً مخاطر جديدة تتعلق بنوعية الشراكات ودرجة الاستقلالية الفعلية.

إنّ السؤال الجوهري الذي يبقى مفتوحاً هو: كيف يمكن تحويل التنمية من أداة مشروطة إلى مشروع سيادي يخدم أولويات الداخل؟ هذا يتطلب أولاً إعادة تعريف معنى التنمية نفسها بعيداً من القوالب الجاهزة، والاعتراف بأنّ الحلول لا يمكن أن تكون تقنية فقط بل سياسية واجتماعية. كما يستدعي بناء استراتيجيات جنوب–جنوب أكثر طموحاً، تتيح تبادل الخبرات والموارد بعيداً من الهيمنة الأوروبية. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في الابتكار المحلي والاقتصاد الأخضر والرقمي، باعتبارها مسارات قادرة على تخفيف التبعية وتعزيز الاستقلالية.

في النهاية، لا يمكن إنكار أنّ الاتحاد الأوروبي يملك إمكانات مالية وتقنية هائلة قد تساهم في دفع اقتصادات الجنوب إلى الأمام. لكن السؤال يتعلق دائماً بالشروط: بأي ثمن تُمنح هذه الموارد، ومن يحدد الأولويات؟ إذا بقيت التنمية رهينة منطق الشرطية والقوة الناعمة، فستظل تعيد إنتاج البنية نفسها التي تدّعي تجاوزها. أما إذا تحولت إلى شراكة حقيقية قائمة على الندية واحترام السيادة، فقد تشكل مدخلاً لبناء فضاء متوسطي أكثر توازناً. بين هذين الاحتمالين تتحدد ملامح المستقبل: إما استمرار التبعية في ثوب جديد، أو بداية مسار استقلالي يضع المجتمعات المحلية في قلب التنمية لا على هامشها.