الاستعمار بالجفاف في فلسطين

كل مرحلة من مراحل الحملة الإسرائيلية الإبادية على غزة تكشف فظاعة جديدة، كأنّ السابقة طُويت تحت وطأة إرهاق الإعلام. وآخرها كان النقص الحاد في الغذاء. لقد هزّ تجويع الأطفال المتعمّد ضمير كل من شاهد الصور، إذ قيل إنّ المجاعة صارت تفتك بالناس أكثر من القنابل. والحال أنّ القنابل نفسها لم تتوقّف عن السقوط، ولا عن إيقاع الدمار، وبالمثل لم تتوقف الأزمة الأولى التي واجهها أهل غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023: صعوبة الحصول على مياه الشرب، وقد تفاقمت على مرّ الشهور.

قدّرت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها أنّ قرابة 90% من بنية القطاع المائية والصحية قد أُصيبت بضرر جسيم أو دُمِّرت كليّاً بفعل القصف الإسرائيلي. يموت كثيرون في غزة بسبب الجفاف، أسرع من الموت بسبب الجوع أو سوء التغذية، فالإنسان لا يعيش أكثر من 3 أيام بلا ماء. والحال أنّ حمولة شاحنة من الغذاء أوفر عوناً على البقاء بالمقارنة مع حمولة مياه، غير أنّ الحاجة إلى الماء ألزم وأعجل.

يموت كثيرون في غزة بسبب الجفاف، أسرع من الموت بسبب الجوع أو سوء التغذية، فالإنسان لا يعيش أكثر من 3 أيام بلا ماء

وبخلاف التدمير الممنهج للآبار والآبار السطحية ومحطات التحلية وشبكات التوزيع، قلّصت السلطات الإسرائيلية تدفّق المياه عبر 3 أنابيب رئيسة (المنطار وبني سهيلة وبني سعيد) تتحكّم بها مباشرة، وتزوّد محافظات غزة وخان يونس ودير البلح. وهذه الأنابيب قُطعت للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولم تُفتح إلا بشكل متقطّع منذ ذلك الحين.

وللمرّة الثانية في خلال 20 شهراً، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى المساعدة عبر إنشاء خط أنابيب من محطة تحلية مصرية إلى منطقة المواصي الساحلية جنوبي القطاع. ضُرِبَت خطوط الإمداد في المحاولة السابقة إبان الغزو البري لرفح. لكنّ هذه المبادرة ليست إضافة إلى الإمداد القائم، بل محاولة يائسة للتعويض عن قصف إحدى محطات التحلية القليلة التي كانت تعمل في نيسان/أبريل، وعن الأثر الممتد لقطع الكهرباء عن باقي المحطات في آذار/مارس. أمّا الوقود اللازم لتشغيلها فما زال ممنوعاً من الدخول. والأدهى أنّ الحظر على الوقود شلّ القدرة على ضخ المياه الجوفية من الخزان الساحلي، مصدر 80% من مياه غزة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد صار اليوم سريع النضوب وعالي التلوث.

مشروع طويل الأمد

يُلاقي هذا الجهد المدروس والمقصود لإفقاد سكان غزة ماءهم وقوتهم إدانة في أصقاع الأرض كافة بوصفه فعلاً بربرياً لا نظير له. لكن مَن يعلم أنّ التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر، يُدرك أنّ هذا ليس سوى الخاتمة الدامية لسياسة استعمارية طويلة الأمد، غايتها التحكم المطّرد في الموارد الحيوية للفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم.

لقد كانت بنية المياه والصرف الصحي في غزة عرضة للقصف المتقطع منذ بدايات الحصار الجائر في العام 2007، وظلّت المراكز العمرانية في الضفة الغربية تعاني، على مدى أعوام، من شحّ مصطنع في الماء. ففي الصيف، لا تصل المياه إلى بعض البيوت في القرى إلا مرة كل أسبوعين، وحتى في بعض أحياء رام الله لا تتجاوز المرة الواحدة في الأسبوع.

ورام الله مدينة تهطل عليها أمطار سنوية أكثر مما يهطل على لندن. ويُحظر على أهلها حفر الآبار واستخراج الماء على الرغم من أنّها تتربّع على الخزان الجوفي المركزي الوفير. ليست ثمة ندرة مطلقة في المورد المائي؛ فالعوز فيه مُفتعل بالكامل على يد السلطات الإسرائيلية، إذ تزوّد الضفة بحصة لم تتغيّر منذ اتفاق أوسلو في العام 1994، على الرغم من ازدياد عدد السكان بنسبة 75% منذ ذلك الحين. وبذلك تبقى يد إسرائيل على صنبور الماء، تفتحه أو تغلقه متى شاءت، إمّا عقوبة جماعية، أو تذكيراً بسطوتها، وفي المقابل ينعم المستوطن في الجوار بوفرة تسدّ حاجاته وتفيض إلى مسابحه وكرومه الأورغانيك.

ليست ثمة ندرة مطلقة في المورد المائي؛ فالعوز فيه مُفتعل بالكامل على يد السلطات الإسرائيلية، إذ تزوّد الضفة بحصة لم تتغيّر منذ اتفاق أوسلو في العام 1994، على الرغم من ازدياد عدد السكان بنسبة 75%

بات عجز المياه في ربوع الشرق الأوسط السريع النمو سمة بارزة من سمات الضغوط المناخية. غير أنّ الصورة الحقيقية، كما في سائر أنحاء المعمورة، ليست ندرة مطلقة بل توزيعاً غير متكافئ. لقد كانت الأرض الممتدة بين النهر والبحر مسرحاً لصراع قديم هدفه موازنة نمو السكان اليهود بوفرة المياه المتاحة، وظلّت هذه الموازنة على الدوام مفتاح الاستعمار في فلسطين.

أدرك ثيودور هرتزل إدراكاً صائباً في روايته الصهيونية التأسيسية «الأرض القديمة الجديدة» أنّ مستقبل الوطن اليهودي المنشود متوقف على الجهود البطولية لمهندسي المياه. فقد حثّ وفد المنظمة الصهيونية برئاسة حاييم وايزمان إلى مؤتمر الصلح بباريس في العام 1919 الدول العظمى آنذاك على ضم منابع نهر الأردن، ومعها نهري الليطاني واليرموك، في تقسيم أراضي السلطنة العثمانية الذي انتهى إلى ترسيم الحدود بين فلسطين ولبنان. أخفقت المنظمة في حينها، لكنّ الهدف الماثل في تحويل مجرى مياه الأردن شمالاً لتغذية الاستيطان جنوباً و«تحويل الصحراء إلى جنة» غدا أولوية قصوى للصهيونية في العقود اللاحقة.

بحلول العام 1919، كان حلم إنشاء مستعمرات خصبة في الجنوب قد وجد طريقه بالفعل إلى الإعلانات الموجَّهة لاستقطاب اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين. وكانت العبارات الرنّانة عن أرضٍ مثمرة تنتظر من يفلحها تذكّر، في أسلوبها، بخطاب تسويق الأراضي القاحلة في الغرب الأميركي. حتى ليوبولد بلوم، بطل رواية عوليس (1920) لجيمس جويس، يتأمل أحد هذه المنشورات الصادرة عن جمعية «أجنداث نتاعيم» (تحريف لاسم عغوداث نتاعيم، وهي جمعية استيطانية حقيقية): «شراء مساحات شاسعة من الأراضي الرملية من الحكومة التركية وزراعتها بأشجار الكينا. ممتازة للظل والوقود والبناء. بساتين برتقال وحقول بطيخ واسعة شمال يافا. تدفع 8 ماركات فيُزرَع لك دونم واحد بالزيتون أو البرتقال أو اللوز أو الأترج... ويُسجَّل اسمك مالكاً في سجل الاتحاد. يمكنك أن تدفع 10 نقداً، والباقي على أقساط سنوية».

غير أنّ بلوم لا يعبأ؛ فصورته الذهنية عن فلسطين أنّها «أرض قاحلة... بحر ميت في أرض ميتة، باهتة وعتيقة.» ويتأمل قائلاً: «لقد احتضنت أقدم الأجناس، أولها»، لكنّها الآن في نظره ليست سوى «الفرج الرمادي المتدلي للعالم.»

وفي ظل الانتداب البريطاني، طُبّق مبدأ «القدرة الاستيعابية الاقتصادية» لتحديد حصة الهجرة اليهودية. وكانت التقديرات تستند، إلى حد بعيد، على مسوحات الموارد المائية المتاحة. وفي تقدير الورقة البيضاء الخلافية لعام 1939، لم تكن موارد فلسطين الطبيعية، بما فيها مخزون المياه، لتلبي إلا أقل من مليوني نسمة، أي أكثر بنصف مليون من عدد سكانها حينذاك. وبناءً عليه، أوصت السلطات بحصر الهجرة اليهودية في 75 ألفاً سنوياً لخمس سنوات، ثم يُترَك القرار بعد ذلك للأغلبية العربية بشأن أي هجرة لاحقة.

وكان لهذا الترتيب أن يحول دون بلوغ اليهود أكثريةً سكانية في فلسطين. فجاء ردّ الفعل الصهيوني عنيفاً، واشتد معه العزم على استغلال كل مورد مائي لتغذية نمو سكاني يفوق تلك التقديرات. بل إنّ ديفيد بن غوريون أقسم قائلاً: «لن نهمل بوصة واحدة من الأرض؛ ولن نترك مصدر ماء من دون أن نستغله؛ ولن يبقى مستنقع لا نجففه؛ ولا كثيب رمل لا نخصبه؛ ولا تلّاً قاحلاً إلا ونكسوه بالأشجار؛ لن نترك شيئاً على حاله».

وراء هذا التطهير العرقي إصرار يهودي قديم على التفوّق الديمغرافي. ففي العام 2022، اليهود باتوا أقلية بين النهر والبحر، ولم يعودوا يشكّلون سوى 47% من مجموع سكان فلسطين المحتلّ

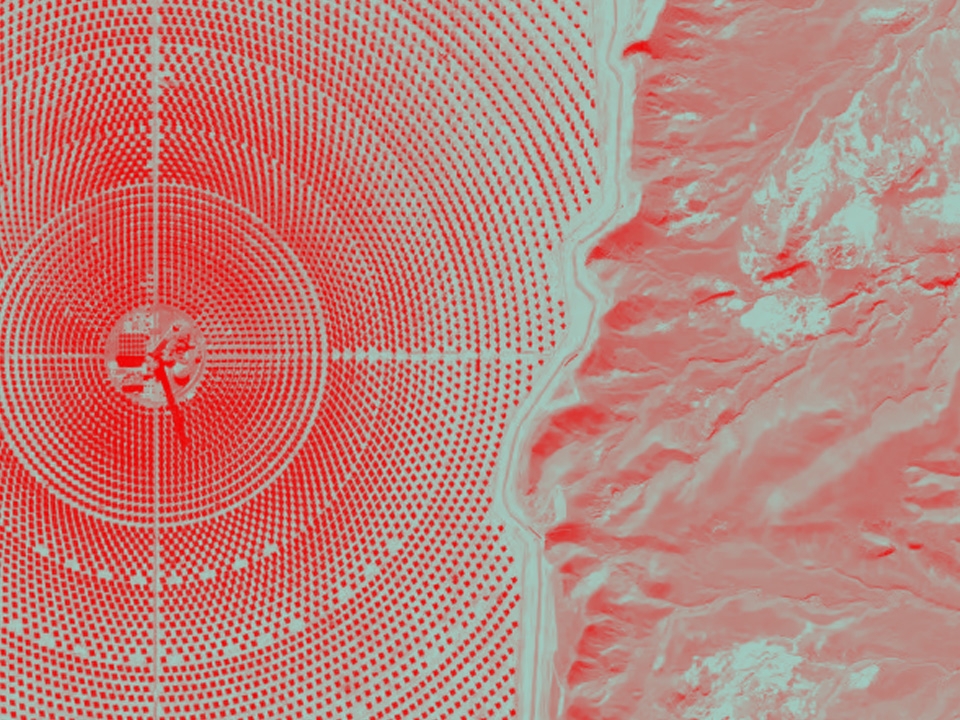

وبعد العام 1948، كان من أوائل الأعمال الرسمية للدولة الإسرائيلية تنفيذ مشروع ضخم للبنية التحتية، يهدف إلى ضخّ مياه نهر الأردن من أقصى الشمال ونقلها جنوباً لمسافة تصل إلى 130 كيلومتراً لريّ السهل الساحلي المتوسطي ومدينة القدس والنقب.

اكتمل المشروع في العام 1964، وبتمويل جزئي من الولايات المتحدة، فكانت تلك الشبكة الواسعة من القنوات والأنفاق والخزانات والمضخات والأنابيب، المعروفة بالناقل القطري للمياه، الإنجاز الأبرز الذي قامت عليه عملية صناعة الأمة الإسرائيلية. وكل قدم مكعب من الماء جرى عبر هذا الناقل لخدمة المستوطنات الجديدة في الجنوب، إنّما اقتُطع من المورد الغزير الذي طالما روى الحقول الفلسطينية التقليدية في غور الأردن.

ومع انطلاق حركة الاستيطان بأقصى طاقتها في أواخر السبعينيات، مُدّت شبكة الناقل نحو الشرق لتزويد المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية. وقد جرى تسويق دمج الأراضي المحتلة في النظام المائي الإسرائيلي على الصعيد الدولي على أنّه أحد مكاسب الاحتلال، لكنّه كان في جوهره أوضح إشارة إلى أنّ تلك الأراضي ستُضمّ يوماً ما جزئياً أو كلياً. وهذه القدرة على إيصال المياه بأمان إلى مواقع المستوطنين في عمق الضفة الغربية، أو السماح لسكانها بحفر آبار عميقة، سهّلت مع مرور الزمن الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض، كما يجري اليوم في غور الأردن.

تسبَّبَت الفجوة الشاسعة بين المستوطنات القائمة على القمم الجبلية والمزوَّدة بالمياه بوفرة، وبين القرى الفلسطينية في السفوح التي لا ينالها إلا القليل المتقطّع، بوصف الوضع بـ«الأبارتهايد المائي» من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان. لكن هذا الوصف لا يحيط بكامل حقيقة أنّ السيطرة على إمدادات المياه تقود عملية الاستحواذ على الأرض عبر سياسة الجفاف.

فالحرمان من المياه تكتيك عسكري رئيس في «معركة المنطقة ج»، وهي تلك المساحة من الأرض الخاضعة للإدارة الإسرائيلية، وتشكِّل 62% من مساحة الضفة الغربية، لكنّها لا تضم إلّا 5% من سكانها. والاستراتيجية هناك هي إذابة سكانها عطشاً، بهدف دفعهم إلى التجمعات الحضرية في المنطقتين أ وب.

أما في غزة، فقد بلغ استخدام المياه، وسائر الموارد، كسلاح حدوداً إباديّة صريحة. لكن لا بد لك من معرفة أنّ وراء هذا التطهير العرقي إصرار يهودي قديم على التفوّق الديمغرافي. ففي العام 2022، أعلن أرنون سوفير، أبرز علماء الديموغرافيا في إسرائيل والمشهور بين منتقديه بلقب «أرنون معادي العرب»، أنّ اليهود باتوا أقلية بين النهر والبحر، ولم يعودوا يشكّلون سوى 47% من مجموع سكان فلسطين المحتلّة. وكان ذلك أحدث تقدير في سلسلة تقديرات تمتد في دراساته إلى العام 1987، اختلق فيها تهديد «القنبلة الديموغرافية الموقوتة» متمثلةً في ارتفاع معدلات الخصوبة لدى الفلسطينيين.

تفيد التقارير بأنّ حسابات سوفير ساعدت في إقناع أريل شارون بسحب المستوطنات الإسرائيلية من غزّة في العام 2005. ففكّ الارتباط عن القطاع كان يعني أنّ في مقدور إسرائيل الحفاظ على أغلبيتها اليهودية، حتى لو قامت بضمّ الضفة الغربية ومنح الجنسية لجميع سكّانها الفلسطينيين.

غير أنّ سوفير لم يجد في هذا السيناريو ما يطمئنه. ففي مقابلة مع صحيفة جيروزاليم پوست في أيار/مايو 2004، أي قبل شهر واحد من موافقة الكنيست على الانسحاب، توقّع قائلاً: «حين يعيش 2.5 مليون إنسان في غزّة المحاصَرة، ستكون كارثة إنسانية. أولئك البشر سيغدون أكثر وحشية ممّا هم عليه اليوم، بمعونة إسلام متعصب مجنون. سيكون الضغط على الحدود فظيعاً. ستنشب حرب مروِّعة. ولذلك، إنْ أردنا البقاء أحياء، فعلينا أن نقتل ونقتل ونقتل، طوال اليوم، كل يوم. وإذا لم نقتل، فسنزول».

ولسوفير، ومَن يروق له هكذا تحريض إبادي، كان الطريق إلى الإبادة الجماعية بوصفها الضامن للتفوّق الديمغرافي واضحَ المعالم منذ زمن طويل قبل السابع من أكتوبر. وقد أضاف في تلك المقابلة: «لا يشغلني إلا أمر واحد ألا وهو كيف نضمن أن يعود الفتية والرجال الذين سيتولّون القتل إلى بيوتهم وأسرهم وهم بشر طبيعيون».

الماء الوسيلة الأخيرة للبقاء

على مدى قرن أو يزيد، كانت العائلات الفلسطينية مهدّدة بالمحو. ومحاولة القضاء على حقّ سكّان غزّة في الإنجاب لعقود مقبلة ليست سوى تذكرة دموية بأنّ الحمل والولادة في حدّ ذاتهما فعل مقاومة.

على مدى قرن أو يزيد، كانت العائلات الفلسطينية مهدّدة بالمحو. ومحاولة القضاء على حقّ سكّان غزّة في الإنجاب لعقود مقبلة ليست سوى تذكرة دموية بأنّ الحمل والولادة في حدّ ذاتهما فعل مقاومة.

وكان ياسر عرفات يفاخر بأنّ «رحم المرأة الفلسطينية أقوى سلاح ضد الصهيونية». وهذا التوظيف لقوة الإنجاب حصر المرأة الفلسطينية في دور الأمومة التقليدي، يتمثّل إسهامها في حركة التحرير بإنجاب الأبناء وتربيتهم، أو بتكريمها بلقب «أمّ الشهيد». وكان ذلك منسجماً مع النظرة الأبوية التي عبّر عنها عرفات أيضاً، ومفادها أنّ العدالة الجندرية مؤجَّلة حتى يُحسَم الصراع مع المستعمِر.

لكنّ الطابع البربري لحملة إسرائيل كشف عن مدى أهمية حتى هذا الدور المحدود. وعلى الرغم من إفراط الإعلام العالمي في التركيز على ذبح الأبرياء من النساء والأطفال، أضاء في الوقت نفسه على استهداف إسرائيل لكامل منظومة التكاثر الاجتماعي في القطاع، وقد صار هذا الاستهداف في نظر كثيرين مشروعاً منظّماً لإجهاض الجيل الفلسطيني القادم.

يحق لنا إكبار الفلسطيني لصموده وإصراره على البقاء في أرضه مهما كان الثمن. غير أنّ حرمان الفلسطينيين من الماء يعني القضاء على الوسيلة الأخيرة التي تمكّنهم من البقاء. فحين يستولي مستوطنو الضفة الغربية على الينابيع الجوفية ويثقبون خزانات المياه، أو حين تغلق شركة ميكوروت، هيئة المياه الإسرائيلية، الصنبور الرئيس، أو حين يفجّر جيش الاحتلال آبار المياه في غزّة، فالأمر لا يقتصر على ممارسة عنف بيئي فحسب، بل هو اتّباع لمنطق الاستعمار بالجفاف، مندرجٍ بجلاء في تصوّرات مؤسسي الصهيونية قبل أكثر من قرن.

نُشِر هذا المقال في 15 آب/أغسطس 2025 في Jacobin، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع صفر بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.