ما هي مجموعة بريكس وإلى أين تتّجه؟

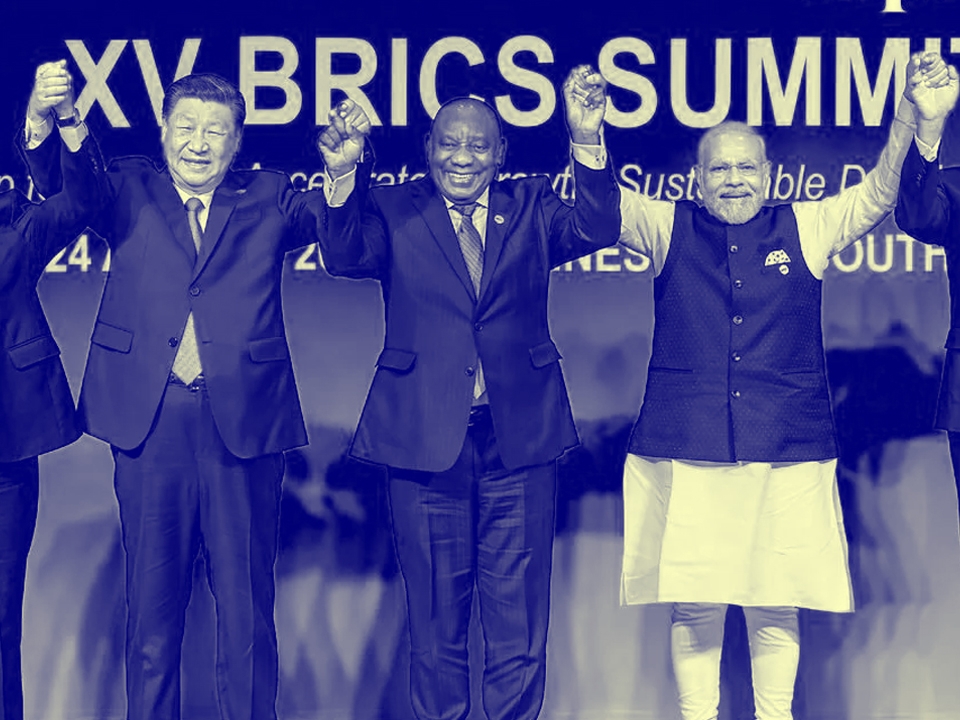

بين السادس والسابع من تموز/يوليو، عقدت مجموعة بريكس، التي كانت تُعدّ في السابق تحالفاً اقتصادياً هشّاً، قمتها السنوية السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو. حضر القمة قادة كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، بينما مثّلت الصين وروسيا وفود رفيعة المستوى. في ظل تصاعد الاستقطاب العالمي والتهديدات العلنية من الولايات المتحدة، حملت القمة دلالة واضحة: بريكس لم تعد مجرد منصة حوار، بل قوة ناشئة يصعب على واشنطن تجاهلها.

خيّمت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أجواء القمة. في يومها الافتتاحي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على أي دولة «تصطف مع السياسات المناهضة لأميركا التي تتبنّاها بريكس». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب التكتّل. في العام 2024، هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول بريكس في حال مضت في مشروع إطلاق عملة بديلة لمنافسة الدولار الأميركي. كتب في منشور على منصة تروث سوشال آنذاك: «نطلب التزاماً واضحاً من هذه الدول بألّا تُطلق عملة جديدة لبريكس، وألّا تدعم أي عملة بديلة تهدف لاستبدال الدولار الأميركي العظيم، وإلّا فعليها أن تتوقّع رسوماً بنسبة 100%، وأن تودّع السوق الأميركية الرائعة».

تواصل بريكس التوسّع على الرغم من التحذيرات الصادرة من واشنطن. أصبحت إندونيسيا في العام 2025 عضواً كاملاً، لتنضم إلى كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات. بالإضافة إلى ذلك، ثمة 10 دول تُصنَّف كشركاء لبريكس، يُسمح لممثليها بحضور القمم لكن من دون حقّ التصويت أو اتخاذ القرار. هذه الدول هي: بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام التي أصبحت الشريك العاشر الشهر الماضي. وقد دُعيت الجزائر وتركيا للانضمام كدول شريكة، في حين وُجّهت دعوة إلى السعودية للانضمام كعضو كامل. أما أذربيجان وباكستان وفنزويلا فقد قدّمت طلبات للعضوية، لكن البرازيل استخدمت الفيتو لمنع انضمام فنزويلا في العام 2024.

تشكل الدول العشر الأعضاء في بريكس إلى جانب الدول العشر الشريكة ما مجموعه 56% من سكان العالم و44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إنها تمثّل الأغلبية السكانية على الكوكب، وقد تصبح قريباً الأغلبية الاقتصادية أيضاً.

عُقدت قمة هذا العام تحت شعار: «تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة». وأكد الرئيس البرازيلي لولا، في كلمة القمة، أنّ «بريكس هي الوريث الطبيعي لحركة عدم الانحياز... ومع تعرّض التعددية لهجمات متواصلة، ها هي استقلاليتنا تُوضع مجدداً على المحك».

تحاول بريكس أن تعزل نفسها عن جنون نظام عالمي يقوده اقتصاد مترنّح وسلطة أميركية متخشّبة تفقد توازنها. وترى في تعاون بلدان الجنوب مساحة ممكنة لبناء شراكات اقتصادية أكثر استقراراً

في خلال السنوات الخمس الماضية، سلطت أزمات دولية متلاحقة الضوء على التفاوتات البنيوية العميقة في النظام العالمي القائم. كشفت سياسة الفصل العنصري في أثناء جائحة كوفيد-19، في توزيع اللقاحات بين دول الشمال والجنوب عن فشل المنظومة الصحية العالمية تحت هيمنة النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة. وتبعت الجائحة أزمة طاقة عالمية، فضحت بدورها هذه اللامساواة نفسها، كما كتبت إيمي مايرز جافي: «إن تخزين أوروبا المكثّف للطاقة في صيف 2022 أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي المُسال عالمياً. ونتيجة لذلك، اضطرّت الكثير من شركات الطاقة في الدول الأقل نمواً إلى تقليص مشترياتها من الغاز الطبيعي، ما تسبّب بانقطاعات في الكهرباء في بعض المناطق».

في تعليق حادّ على التمييز في توزيع اللقاحات وأزمة الطاقة، كتب تيم ساهي وكيت ماكينزي:

هاتان الأزمتان كانتا بمثابة صفعة تذكير للدول النامية بأن النظام العالمي مفصَّل ضدّها. تفاقمت اللامساواة بشكل فجّ. قِلّة ما تملكه هذه الدول من مال (خصوصاً من النوع الذي يُعتدّ به في السوق العالمية) وعدم قدرتها على الاستدانة بكلفة منخفضة، وضعاها في ذيل القائمة. أما المشهد الأشدّ قتامة، فهو أن الغرب لم يرفض فقط منحها حقوق التكنولوجيا لتصنيع لقاحات mRNA في لحظة احتياجها القصوى، بل احتكر اللقاحات وتركها تتعفّن بعد انتهاء صلاحيتها. هكذا انكشف إفلاس المنظومة.

منذ العام 2020، تسارعت وتيرة ترسيخ تكتّل بريكس. وفي قمة هذا العام، تبنّى الأعضاء «126 التزاماً» تشمل قضايا الحوكمة العالمية والمالية والصحة والذكاء الاصطناعي وتغيّر المناخ، ومجالات استراتيجية أخرى. كما جدّدت المنظمة التزامها بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ثلاث محاور رئيسة: «السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والتعاون الثقافي والشعبي».

شكّل مسار فكّ الارتباط بالدولار محوراً رئيساً في القمة. فقد أعلنت بريكس عن خطط لتطوير نظام دفع عابر للحدود، كخطوة أساسية في مواجهة هيمنة الدولار الأميركي على التجارة العالمية. يسعى الأعضاء من خلال بناء بديل عن شبكات التمويل التي تهيمن عليها واشنطن، مثل نظام سويفت، إلى تقليص تعرّضهم للعقوبات الأحادية، التي باتت أداة محورية في ترسانة القوة الاقتصادية الأميركية في السنوات الأخيرة. وصرّح الرئيس البرازيلي لولا للصحافيين: «على العالم أن يجد سبيلاً للتبادل التجاري لا يمرّ عبر الدولار».

شكّلت مسألة الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً آخر في قمة هذا العام. شاركت الدول العشر الأعضاء، إلى جانب الدول الشريكة بوليفيا وفيتنام وكوبا، في مناقشات بشأن «القدرات التحويلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تنظيمات أخلاقية وشاملة». وشدّدت بريكس على أن أي نظام عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ينبغي أن «يدعم تحسين الإنتاجية وجودة الحياة، مع التركيز على التنمية المستدامة»، وأن يقوم على «تطوير مسؤول يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية».

كما أكدت أن تطوير الذكاء الاصطناعي «يجب أن يعطي الأولوية للسلامة، ويمنع الاستخدامات الخبيثة، ويستند إلى التعاون العالمي من أجل تنظيم مسؤول».

إن تحصين دول بريكس نفسها من النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة الانفكاك عنه، وبالتأكيد لا يرقى إلى مفهوم «فك الارتباط» الذي يُعرَّف بوصفه «رفض إخضاع استراتيجية التنمية الوطنية لإملاءات العولمة»

من ريو، ندّد أعضاء بريكس بتهديدات ترامب الجمركية ضد دول التكتّل، وأدانوا القصف الأميركي-الإسرائيلي الأخير على إيران. وصف البيان المشترك استهداف «البُنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية» بأنه «انتهاك للقانون الدولي». أعربت كذلك دول بريكس عن «قلق بالغ» إزاء العدوان الإبادي الذي تنفّذه إسرائيل في غزة. وفي خطاب القمة، قال الرئيس البرازيلي لولا: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء واستخدام الجوع كسلاح في الحرب».

وإذا كان لافتاً أن تدين بريكس العدوان الأميركي-الإسرائيلي والهجوم على غزة، فإن من المهم أيضاً التذكير بأن هذا التكتّل ليس تحالفاً سياسياً بالدرجة الأولى، وأن قياداته تفتقر إلى موقف موحّد أو استراتيجية منسّقة لمواجهة العمليات العسكرية، حتى حين تطال المنطقة بشكل مباشر، أو تمسّ مصالح الدول الأعضاء.

قال ماو تسي تونغ يوماً إنّ إسرائيل هي إحدى قاعدتي الإمبريالية في آسيا، إلى جانب تايوان. أما اليوم، فقد ابتعدت الصين كثيراً عن هذا الموقف. فعلى الرغم من تصريحاتها الداعمة لفلسطين، تُعدّ الصين، الركيزة الاقتصادية لبريكس، ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وقد عقد السفيرَان الصيني والإسرائيلي لقاءً مؤخراً لبحث «تعميق التعاون التجاري بين البلدين». روسيا أيضاً، ومعها الهند، تقيمان علاقات استراتيجية وتجارية وثيقة مع تل أبيب. وهذه الشراكات لم تتوقف حتى حين أطلقت إسرائيل هجمات غير شرعية وغير مبرَّرة على إيران، العضو في بريكس، في حزيران/يونيو الماضي.

لو أرادت بريكس فعلاً أن تواجه الإمبريالية بجدّية، لبدأت بقطع علاقاتها مع قواعد النفوذ العسكري الأميركي، منها إسرائيل، واتخذت موقفاً جماعياً في وجه الدول الحليفة لواشنطن التي تمارس عدواناً باسمها. لكن لا شيء من هذا حدث. بل العكس، فبعض أعضاء التكتّل، مثل مصر والسعودية والإمارات، ما زالوا يعزّزون المصالح الأميركية في مناطقهم بلا مواربة.

فما الذي يجمع هذا التكتل إذاً؟ على الرغم من التباين بين أعضائه، ثمّة أهداف مشتركة كما يكتب ساهي وماكينزي: تأسّس منتدى بريك رسمياً في روسيا في العام 2009 [بينما انضمّت جنوب أفريقيا لاحقاً في العام 2014]. وكان أحد أهدافه آنذاك هو إيجاد آلية تحمي أعضائه من التداعيات الكارثية لأزمة 2008. كما سعى الأعضاء إلى إصلاح نظام الحوكمة العالمية، وإعادة النظر في موازين التصويت داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب وتوسيع التسويات بالعملات المحلية بدلاً من الدولار.

بكلمة واحدة: تحاول بريكس أن تعزل نفسها عن جنون نظام عالمي يقوده اقتصاد مترنّح وسلطة أميركية متخشّبة تفقد توازنها. وترى في تعاون بلدان الجنوب مساحة ممكنة لبناء شراكات اقتصادية أكثر استقراراً، بعيداً عن شبكة مالية دولية هشّة تُوظَّف بسهولة ضد من يُصنَّفون كأعداء للإمبراطورية.

هذا الطموح لا يخصّ بريكس وحدها. الرغبة في تعاون أوسع بين بلدان الجنوب، وفي نيل الدول المتأخرة تاريخياً صوتاً حقيقياً في الساحة الدولية، تعيش في وجدان كثير من الحكومات، حتى تلك التي ما زالت في المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة. وكما قال أنطونيو غوتيريش في قمة بريكس 2023: «هياكل الحوكمة العالمية تعكس عالم الأمس... ويجب إصلاحها لتعكس واقع القوى والاقتصاد اليوم».

إن تحصين دول بريكس نفسها من النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة الانفكاك عنه، وبالتأكيد لا يرقى إلى مفهوم «فك الارتباط» كما صاغه سمير أمين، والذي يُعرَّف بوصفه «رفض إخضاع استراتيجية التنمية الوطنية لإملاءات العولمة». في الواقع، لا تزال دول بريكس منخرطة بعمق في مؤسسات بريتون وودز، أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللتين تضطلعان بدور محوري في تثبيت دعائم النظام الرأسمالي العالمي. صحيح أنّ بريكس دعت إلى حوكمة أكثر عدالة داخل البنك والصندوق، لا سيّما من خلال المطالبة بتوزيع أكثر توازناً لحقوق التصويت، لكنها لم تصل إلى حدّ التشكيك في وجود هذه المؤسسات أصلاً، أو في المبادئ السوقية التي تقوم عليها سياساتهما.

وفي المقابل، أنشأت التكتّل بدائل خاصة بها، أبرزها «البنك الجديد للتنمية» (NDB) و«اتفاق الاحتياطي الطارئ» (CRA، إلا أنّ هذه الأدوات تفتقر إلى الثقل المالي اللازم لمجاراة المؤسسات التي تسعى إلى منافستها. كما أنّ الاختلالات الداخلية لا تزال قائمة: فالدول المؤسسة لبريكس تحتفظ بنفوذ مفرط داخل البنك الجديد، بينما تهيمن الصين وحدها على 40% من القوة التصويتية داخل CRA.

تُظهر الهند، على وجه الخصوص، استعداداً واضحاً للعب على جانبي الانقسام الجيوسياسي المتسارع. لقد أثبتت البلدان النامية الكبرى، مثل الهند، أنّها تتحرّك وفق حسابات مصلحية صارمة. فمنذ غزو أوكرانيا، دأبت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) على شراء النفط الروسي بأسعار مخفّضة. وفي أيار/مايو، شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي في اجتماع تحالف «كواد» في هيروشيما، حيث عزّز التحالف غير الرسمي مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان في مواجهة الصين. ثم زار واشنطن في حزيران/يونيو، وانتزع منها اتفاقات لنقل تكنولوجيا شملت كل شيء من محركات الطائرات إلى الرقائق الإلكترونية؛ وفي تموز/يوليو، انتقل إلى فرنسا حيث أبرم صفقات تتعلق بالمفاعلات النووية والتسليح مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

يشرح كلّ من ساهي وماكينزي تباين دوافع الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس قائلَين: لدى الأعضاء الجدد والطامحين للانضمام مزيج من الحوافز... فمصر، التي تواجه نقصاً حاداً في الدولار وتخضع منذ سنوات لبرامج صندوق النقد الدولي، ترى في المعاملات بالعملات المحلية خياراً مناسباً. أما إندونيسيا، فترى في تنويع علاقاتها التجارية والدبلوماسية انعكاساً لسياستها طويلة الأمد في عدم الانحياز. تطمح نيجيريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الكبرى وتوسيع دورها الإقليمي في القارة. بالنسبة إلى الإمارات، يمثّل التكتل وسيلة لزيادة نفوذها في المنطقة، وهو ما تراه السعودية (التي تلقّت دعوة ولم تنضم بعد) أيضاً. ووفقاً لما قالته ليلى علي من مركز الخليج للأبحاث، فإن البلدين «يعتبران قمة بريكس منصّة استراتيجية لتوسيع علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية على نطاق عالمي».

صعّدت إدارة ترامب من حدّة خطابها العدائي حتى تجاه الدول الحليفة، مؤكّدة أنّ من يظلّ في فلك الإمبراطورية الأميركية المتراجعة عليه أن يتوقّع مزيداً من التهديدات والضغوط مع تآكل النفوذ الأميركي عالمياً

على الرغم من اختلافاتها، تشترك دول بريكس في هدف رئيس: ضمان قدر أكبر من السيادة الوطنية ضمن المنظومة الرأسمالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما تراه شرطاً ضرورياً لتحقيق ازدهار طويل الأمد. وقد تحوّل هذا التوجه إلى مصدر قلق متنامٍ لدى البيت الأبيض، كما يظهر في تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول التي تتعامل مع المجموعة.

لماذا إذاً يشعر البيت الأبيض بكل هذا القلق تجاه بريكس، مع أنها تضمّ في معظمها حكومات رأسمالية؟ لأنّ بريكس، كما تشرح مونثلي رفيو، تعبّر عن شيء أعمق: إن مجموعة بريكس اليوم، والتي توسّعت ضمن إطار بريكس+ لتشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات، ليست معادية للرأسمالية، ولا تُعدّ تقدمية من حيث السياسات الوطنية أو علاقات الطبقات. لكنّها تمثّل تكتلاً اقتصادياً قوياً منبثقاً من الجنوب العالمي، يجمعه هدف مشترك يتمثّل في تحقيق قدر من الاستقلالية وعدم الانحياز إزاء المركز الإمبريالي للاقتصاد العالمي. ومثل هذه المساعي نحو الاستقلال، حين تكون حقيقية، فإنها تنبع من قوى شعبية ومن تطلّعات جماعية في كل مكان.

تزايد التعاون بين دول الجنوب ليس مجرّد شعار بل واقع ملموس. فمنذ العام 2000، تراجعت صادرات الدول المؤسسة لبريكس إلى الولايات المتحدة باستثناء الهند. كما انخفضت حيازات هذه الدول من سندات الخزينة الأميركية إلى أقل من 20% من مجمل الحيازات العالمية، وذلك للمرّة الأولى منذ قرابة عقدين.

وقد ترسّخ الموقف الأميركي المعادي لبريكس في العام 2020، حين بات زخم التحوّلات العالمية عصيّاً على الإنكار. ويمكن النظر إلى العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا، والمساعي الغربية لكبح التفوّق التكنولوجي الصيني، كجزء من محاولة الغرب منع ولادة عالم متعدّد الأقطاب.

تُفضي البُنى الاقتصادية والسياسية المتباينة، وتفاوت الموارد بين دول بريكس، إلى خلافات لا مفرّ منها. وقد ظهر أحد هذه الانقسامات بوضوح في قمة 2025: الانقسام بين الطاقة الخضراء من جهة، والنفط والغاز من جهة أخرى.

فالتقدّم اللافت الذي حققته الصين في مجال التكنولوجيا الخضراء جعل هذه الخيارات أكثر جاذبية في عموم الجنوب العالمي. وتُصدّر الصين كميات ضخمة من تقنيات الطاقة النظيفة إلى دول بريكس، وبحلول العام 2024، تجاوزت مصادر الطاقة المتجدّدة مصادر الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الكهرباء داخل دول التكتّل. لكن في المقابل، لا تزال بعض الدول مثل روسيا وإيران تعتمد بشكل كبير على استخراج الوقود الأحفوري. وقد عبّر الرئيس لولا، مستضيف القمة، عن هذا التوتر حين أدان إنكار أزمة المناخ ودعا إلى تحرّك عاجل، بينما أقرّ البيان الختامي للقمة بأنّ للنفط دوراً مستمراً في اقتصادات دول الجنوب.

شدّدت قمة بريكس على مسؤولية دول الشمال العالمي الغني في تمويل عملية الانتقال نحو الطاقة المستدامة على مستوى العالم. فبما أنّ هذه الدول تسبّبت بـ92% من الانبعاثات الكربونية الزائدة منذ العام 1850، ترى دول بريكس أنّ من المنطقي تماماً أن تتحمّل دول الشمال عبء دعم الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري في الجنوب العالمي، ومساندتها في البحث عن مسارات تنموية أقلّ اعتماداً على مصادر الطاقة الملوّثة.

لكن الخلافات داخل بريكس لا تقتصر على سياسات الطاقة. إذ إنّ عدداً من الدول الأعضاء والشريكة والمتقدّمة بطلبات انضمام متورطة في نزاعات جيوسياسية حادّة تُهدّد تماسك التكتّل. لا تزال مصر وإثيوبيا في حالة صراع مفتوح على خلفية «سدّ النهضة»، الذي تعتبره القاهرة «تهديداً وجودياً» لأمنها المائي. تخوض إيران صراعاً إقليمياً مع ممالك الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، العضوين في بريكس، اللتين شاركتا في الحرب على اليمن بين 2015 و2022 مستخدمتين أسلحة غربية ضد حركة أنصار الله، الحليف الإيراني الأساسي هناك. أما العلاقات بين روسيا (العضو المؤسّس) وأذربيجان (المتقدّمة بطلب عضوية) فهي تتدهور، فيما يُتوقّع أن تشهد عضوية باكستان، إن أُقرّت، تحدّياً كبيراً يتمثّل في التنسيق مع الهند، الخصم التاريخي الذي خاضت معه حرباً مؤخراً.

إذا تمكّنت بريكس من تجاوز انقساماتها الداخلية واستمرّت في التوسّع، فماذا يعني ذلك للغرب؟ وهل هناك احتمال لانخراط غربي أكبر مع بريكس، بهدف موازنة النزعة العدوانية المتزايدة لدى الولايات المتحدة؟ الأرجح أنّ الجواب هو: لا. فقد صعّدت إدارة ترامب من حدّة خطابها العدائي حتى تجاه الدول الحليفة، مؤكّدة أنّ من يظلّ في فلك الإمبراطورية الأميركية المتراجعة عليه أن يتوقّع مزيداً من التهديدات والضغوط مع تآكل النفوذ الأميركي عالمياً. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أوروبا وكندا متمسّكتَين بالمشروع الأميركي، بل تتحمّلان تبعات العقوبات المفروضة على روسيا، وما تسبّبت به من ارتدادات اقتصادية، من أجل المضيّ في الجهد الغربي الأوسع لإضعاف روسيا والصين، والحفاظ على الهيمنة الغربية.

إنّ مركز الثقل في الاقتصاد العالمي ينتقل تدريجياً نحو الجنوب. وإذا استمرّ التبادل التجاري بين دول الجنوب في الاتساع والتعمّق، فإنّ أدوات الإكراه الاقتصادي التي طالما استخدمها الغرب قد تفقد فاعليتها في السنوات المقبلة

يفترض أن تُمثّل بريكس، بالنسبة إلى كندا، المسار الأوضح لتنويع علاقاتها الاقتصادية، وهو الهدف الذي يدّعي رئيس الوزراء مارك كارني السعي لتحقيقه. وقد دعت بعض الأصوات المعزولة في الإعلام الكندي إلى هذا التوجّه، إلا أن صداها لم يصل إلى دوائر الحكم. ففي عهد جاستن ترودو، انخرطت كندا بحماس في الجهد الأميركي الهادف إلى كبح صعود الصين، وهو ما تجسّد في اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وانزو، في العام 2018، وتبنّي رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية، ما يعكس سياسة واشنطن بشكل مباشر. كما التزمت كندا بالكامل باستراتيجية الغرب الفاشلة الهادفة إلى «تحويل روسيا إلى أنقاض» عبر العقوبات. أما كارني نفسه، فلا يزال ينظر إلى كلّ من الصين وروسيا كخصمين جيوسياسيين، في ظل التهديد المتزايد بأن تقع كندا ضحية لابتزاز اقتصادي أميركي مباشر. في أوتاوا، يكاد كلّ نقاش عن تنويع العلاقات الاقتصادية يتمحور حول القارة الأوروبية المتراجعة، بدلاً من التوجّه نحو تكتل بريكس الذي ينمو ويتمتّع بحيوية نسبية. وبهذا المعنى، تبدو آفاق كندا محصورة داخل الفضاء الأطلسي الشمالي، ما لا يبشّر بخير لمكانتها المستقبلية على الساحة الدولية.

يرتبط مستقبل بريكس بقدرة أعضائه على تجاوز خلافاتهم، وتعميق التعاون التكنولوجي، والحفاظ على التزامهم بهدف تعزيز السيادة الوطنية في زمن التراجع الأميركي. وتسعى واشنطن جاهدة إلى تعطيل هذا المسار، بما في ذلك عبر ضرب الشراكة «بلا حدود» بين روسيا والصين. صحيح أن نجاح مشروع بريكس لا يعني الإطاحة بالرأسمالية كنظام عالمي، لكنه يُمثّل تحوّلاً ملموساً عن هيمنة الغرب. وهو يعكس أوسع دفعة نحو تعزيز السيادة الوطنية في دول الجنوب العالمي. أبرزت قمة بريكس 2025 هذه الحقيقة: إنّ مركز الثقل في الاقتصاد العالمي ينتقل تدريجياً نحو الجنوب. وإذا استمرّ التبادل التجاري بين دول الجنوب في الاتساع والتعمّق، فإنّ أدوات الإكراه الاقتصادي التي طالما استخدمها الغرب قد تفقد فاعليتها في السنوات المقبلة.

نُشِر هذا المقال في 12 تموز/يوليو 2025 في Canadian Dimension.