بيداغوجيا الصراع الطبقي

مَن يملك المعرفة يرسم حدود الخيال. وإن كنّا نسعى إلى بناء مستقبلٍ اشتراكي، فعلينا أن ننظّم العقول كما ننظّم الحركات.

تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تجريد المعلّمين من مهاراتهم وخصخصة التعليم. المنطق واضح: ينبغي للتعليم أن يُنتج عمّالاً مرنين منزوعي السياسة مزوّدين بحدّ أدنى من المهارات التقنية التي تخدم الربح دون المسّ السلطة.

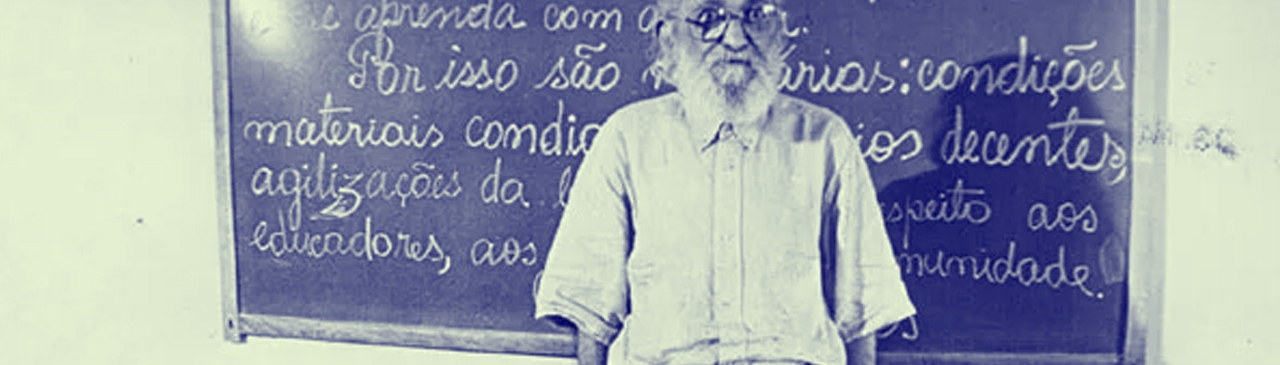

أصبحت التربية، في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، خطّ مواجهة في الصراع الأيديولوجي بشأن مستقبل الرأسمالية العالمية. الهجوم المنسّق على المعلّمين والمناهج ومؤسّسات التعليم العام ليس مجرّد معركة ثقافيّة عابرة، بل سمة بنيويّة للحكم النيوليبرالي. في هذا السياق، لا بد من استعادة فكر باولو فريري التربوي، لا كتصور نظري عن «التعلّم التشاركي»، بل كممارسة ثورية متجذّرة في تقليد ماركسي للنضال الطبقي.1

لم يأتِ كتاب «تربية المقهورين» لفريري الذي صدر في العام 1970 من أبراج نُخبوية، بل من قلب حملات محو الأمية بين فقراء البرازيل. كانت فكرته المحورية، أن الشرط الأساس لتحرر المقهورين هو وعيهم الجماعي وقدرتهم على التفكير النقدي والمبادرة بالفعل، تحدياً جذرياً للديكتاتورية العسكرية والأيديولوجيا الرأسمالية معاً. لم يكن فريري مجرّد مربٍّ تقدّمي، بل مفكّراً في التغيير الجذري، نابعاً من واقع الجنوب العالمي.2 ولم يكن ينوي إصلاح المنظومة، بل كسرها.

في زمن تصاعد اليمين في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا وجنوب آسيا، بات فكر فريري هدفاً للهجوم من جديد. من فلوريدا إلى البرازيل، صُنّف تهديداً للسلطة والنظام.3 وليس هذا اعتباطاً. إذ تفهم هذه الأنظمة، أفضل من الكثير من الليبراليين، أن التربية تصوغ الطبقة: إما أن تعيد إنتاج سيادة النخبة، أو تمهّد لإطاحتها.4

الأسس المادية للبيداغوجيا النقدية

لا يمكن فهم عمل فريري بمعزل عن شروط الرأسمالية النصف-طرفية التي نشأ ضمنها. إن البيداغوجيا الخاصة به متداخلة بعمق مع التقليد اللاتيني الأميركي في نظرية التبعية والتفكير المناهض للإمبريالية. أدرك فريري، كما أشار روي ماورو ماريني وآخرون، أن «التخلّف» لا يعني غياب التنمية، بل هو ناتجها الجدلي: حصيلة استغلال المركز للأطراف من خلال الاستخراج الاقتصادي والهيمنة الإيديولوجية في آنٍ معاً.5

الهجوم المنسّق على المعلّمين والمناهج ومؤسّسات التعليم العام ليس مجرّد معركة ثقافيّة عابرة، بل سمة بنيويّة للحكم النيوليبرالي

في هذا التصوّر، لا تُعدّ التربية حيادية. فهي أداة لإعادة إنتاج قوّة العمل وإضفاء الشرعية على العلاقات الاجتماعية البرجوازية. يعكس «نموذج الإيداع» في التعليم، وهو المصطلح الذي صاغه فريري لوصف النقل السلبي للمعرفة الرسمية، منطق تراكم رأس المال: هرمي وأحادي الاتجاه ومنفّر. طرح فريري في مقابل هذا النموذج بيداغوجيا حوارية مؤسّسة على الممارسة: وحدة جدلية بين التأمل والفعل. ولم تكن هذه مجرّد تقنية تربوية، بل تموضعاً سياسياً نابعاً من التناقضات الطبقية.6

تتّضح أهمية هذه الفكرة أكثر فأكثر في ظل شروط الرأسمالية المعاصرة: صعود العمل الرقمي واقتصادات المنصّات والحُكم الخوارزمي في حقل التعليم. تُدار المدرسة اليوم، أكثر فأكثر، لا على يد المربّين، بل عبر البرمجيات، بما يرافق ذلك من تنميط ورقابة وتسليع. أما المناهج، فتُصاغ وفق مصالح الشركات؛ وتُحوّل بيانات الطلاب إلى مورد قابل للاستخراج والاستثمار.7

تَعِد أدوات الذكاء الاصطناعي بما يُسمّى «التعلّم المُشخصن»، لكنها في الواقع تؤدّي غالباً إلى تجريد المعلّمين من مهاراتهم وإلى خصخصة التعليم. المنطق واضح: ينبغي للتعليم أن يُنتج عمّالاً مرنين منزوعي السياسة، مزوّدين بحدّ أدنى من المهارات التقنية التي تخدم الربح من دون أن تمسّ السلطة. في هذا السياق، تأتي بيداغوجيا فريري المرتكزة على الفعل الجماعي، والوعي التاريخي، وتحديد أوجه القهر على النقيض تماماً من المسار السائد8.

الهجمات العالمية على التربية النقدية

لا بد من فهم قمع البيداغوجيا النقدية ضمن السياق الأوسع للمنعطف نحو السلطوية والنيوليبرالية. فمع تفاقم اللامساواة وتآكل شرعية المؤسسات التقليدية، تلجأ الطبقات الحاكمة إلى القوميّة وصناعة الأساطير والمراقبة، وضبط الثقافة. وهكذا يصير التعليم ساحة لا لصياغة السياسات الاقتصادية فحسب، بل لإعادة إنتاج الانسجام الأيديولوجي.9

«التخلّف» لا يعني غياب التنمية، بل هو حصيلة استغلال المركز للأطراف من خلال الاستخراج الاقتصادي والهيمنة الإيديولوجية في آنٍ معاً

أعاد نظام مودي في الهند تشكيل المناهج حول القومية الهندوسية، محوِّلاً الأنظار عن مقاومة الاستعمار ونظام الطبقات. في البرازيل، شيطنَت حكومة بولسونارو فريري علناً، مطالِبة بإزالته من برامج إعداد المعلمين، وساعية إلى تجريم المعلّمين الذين يُتّهمون بنشر «التلقين السياسي».10 في هنغاريا، حظرَت حكومة فيكتور أوربان الدراسات الجندرية، ووضعت الجامعات تحت وصاية مؤسّسات موالية للدولة. أما في الولايات المتحدة، فتسعى التشريعات إلى تجريم تدريس قضايا العرق والنوع والطبقة، من خلال قوانين «مناهضة نظرية العرق النقدية» وأوامر تكميم المناهج.11

لا تأتي هذه الخطوات بمعزل عن بعضها، بل تعبّر عن مسعى مشترك لتجريد التعليم من طابعه النقدي وتحويله إلى وسيلة للسيطرة الأيديولوجية، وتؤشّر إلى هشاشة الهيمنة النيوليبرالية، التي ترى في أي إمكانية لبروز وعي نقدي داخل الفصول الدراسية خطراً ينبغي احتواؤه. في هذا السياق، تظلّ بيداغوجيا فريري، القائمة على تسمية الظلم والعمل ضده، خطراً دائماً على النظام القائم.12

يُدار هذا الهجوم أيضاً عبر الإعلام الرجعي والعمل الخيري التابع للشركات وأنظمة التعليم الرقمي القائمة على البيانات. تُفرَّغ مفاهيم مثل «التفكير النقدي» و«الإنصاف» من مضمونها السياسي أو تُشيطَن بشكلٍ صريح. يصير «الاختيار المدرسي» تعبيراً مُلطَّفاً عن سحب التمويل، و«حقوق الأهل» شيفرة لهجمة عنصرية ونقمة طبقية. وفي مشهدٍ مشبّع بالتمويهات وضباب الأيديولوجيا، يغدو إصرار فريري على أن التحرّر يبدأ بتسمية العالم كما هو فعلاً ثورياً بحد ذاته.13

خارج الصفّ الدراسي

لا تزال بيداغوجيا فريري حيّة خارج الأطر المدرسية الرسمية على الرغم من الهجوم المؤسسي. فحركة العمّال بلا أرض (MST) في البرازيل، مثلاً، تُدير مدارس ريفية متجذّرة في نضالات الأرض وتتمحور حول التعلّم التعاوني وبناء الوعي الاجتماعي.14 أما في فلسطين وجنوب أفريقيا، فتربط برامج محو الأمية والتعليم المجتمعي بين أساليب فريري الحوارية وحقوق السكن والتنظيم النسوي والمقاومة المناهضة للاستعمار.15

لا تأتي هذه الخطوات بمعزل عن بعضها، بل تعبّر عن مسعى مشترك لتجريد التعليم من طابعه النقدي وتحويله إلى وسيلة للسيطرة الأيديولوجية

في جنوب أفريقيا، ساعدت برامج تعليم الكبار المبنيّة على منهج فريري المجتمعات في مساءلة إرث الفصل العنصري وتجريدها من الأرض واستنزافها المتواصل بفعل النيوليبرالية. في فلسطين، تُدمج برامج الشباب التفكير النقدي ضمن سياق مقاومة الاحتلال وعنف المستوطنين. أما في الفلبين، فتُوظّف مدارس اللماد الأصلانية بيداغوجيا فريري في الدفاع عن الأرض والبقاء الثقافي، وغالباً ما تواجه تهديداً مباشراً من قوات الدولة.

تُبيّن هذه الحركات أن البيداغوجيا النقدية لا تنحصر داخل الصفوف. فهي تنبض في التعاونيات والمدارس القاعدية وشبكات الدعم المتبادل غير الرسمية، وتنمو في برامج التعليم داخل السجون وتعاونيات العمّال ومبادرات التثقيف السياسي داخل الحركات العمالية. وما يجمع هذه الفضاءات هو التزامٌ مشترك بفكرة أن التعليم لا يجب أن يُهيّئ الناس للتكيّف مع القهر، بل لتجاوزه.16

إنها بيداغوجيا التضامن لا بيداغوجيا الشهادات؛ بيداغوجيا الممارسة لا مؤشرات الأداء. تقوم على أن المعرفة ليست ملكاً للنخب بل إرثاً جماعياً للمقهورين. وهذا التوجّه بالذات هو ما يجعل فريري تقويضياً إلى هذا الحد، فهو لا يدعو إلى تعليم أفضل داخل الرأسمالية، بل إلى تعليم يُفضي إلى تجاوز الرأسمالية نفسها.

استعادة فريري من أجل النضال الطويل

في زمنٍ يتقهقر فيه المدافعون الليبراليون عن التعليم نحو الشكليات والحياد التكنوقراطي، ينبغي إعادة التأكيد على جوهر فريري الجذري. إن البيداغوجيا الخاصة به ليست نموذج ورشة عمل، إنها نظرية ثورية في الأنسنة متجذّرة في الصراع.17 حتى المؤسسات التقدّمية تفرغ عمله من روحه، وتختزله في مفردات تسويقية: «تعليم محوره الطالب»، «انخراط»، «صوت». مفاهيم منزوعـة من سياقها السياسي، يُعاد تدويرها لتخدم التمويل والواجهة المؤسّسية والإصلاحات الفارغة.

الحرب الطبقية لا تُخاض في المصانع وخطوط الإضراب فقط، بل أيضاً في الصفوف الدراسية ولجان التعليم والمنصّات الرقمية

أن نستعيد فريري اليوم يعني أن نرفض هذا التمييع. يعني أن نؤكّد أن التربية ساحة مادية للصراع، فالحرب الطبقية لا تُخاض في المصانع وخطوط الإضراب فقط، بل أيضاً في الصفوف الدراسية ولجان التعليم والمنصّات الرقمية. مَن يملك المعرفة يرسم حدود الخيال. وإن كنّا نسعى إلى بناء مستقبلٍ اشتراكي، فعلينا أن ننظّم العقول كما ننظّم الحركات. وفي هذه المهمّة، لا يبقى باولو فريري مجرّد مرجعٍ تاريخي، بل دليلاً استراتيجياً.¹⁸

أن نقرأ فريري بجدّية هو أن نقبل بالمسؤولية السياسية: أن ننظّم صفوفنا إلى جانب المقهورين، أن نبني مؤسّسات مناهضة للهيمنة، وأن نقاوم استعمار الوعي. فمشروعه لم يُستكمل بعد، لكنه حيّ، وبعيد كل البعد من السكون.

نُشِر هذا المقال في 12 حزيران/يونيو في Monthly Review، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة من الجهة الناشرة.

- 1

Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman Ramos (Continuum, 1970).

- 2

Peter McLaren, “Revolutionary Pedagogy,” Monthly Review 57, no. 10 (2006).

- 3

Vanessa Barbara, “Bolsonaro’s War on Education,” New York Times, May 8, 2019.

- 4

Henry A. Giroux, On Critical Pedagogy (Bloomsbury, 2011).

- 5

Ruy Mauro Marini, “Dialectics of Dependency,” Monthly Review 23, no. 3 (1974).

- 6

Marini, “Dialectics of Dependency.”

- 7

Audrey Watters, “The Algorithmic Future of Education,” Hack Education, 2017, http://hackeducation.com.

- 8

Neil Selwyn, “Ed-Tech and the Ideology of Silicon Valley,” Learning, Media and Technology 41, no. 3 (2016).

- 9

Wendy Brown, In the Ruins of Neoliberalism (Columbia University Press, 2019).

- 10

Barbara, “Bolsonaro’s War on Education.”

- 11

Giroux, On Critical Pedagogy.

- 12

Freire, Pedagogy of the Oppressed.

- 13

MST Brazil, “Our Education Practices,” MST Official Website, 2022, http://mstbrazil.org.

- 14

South African and Palestinian grassroots education reports, compiled by Education International.

- 15

McLaren, “Revolutionary Pedagogy.”

- 16

Giroux, On Critical Pedagogy.

- 17

Freire, Pedagogy of the Oppressed.