تجريف غزة

يستخدم الجيش الاسرائيلي مئات من آليات الهندسة الثقيلة لتدمير مئات، إن لم تكن آلافاً، من المنازل في قطاع غزّة، وأنفقت وزارة الدفاع (الحرب) ملايين الشواقل على هذا العمل. لم يحدث في تاريخ إسرائيل قط أن هُدمت منازل ومبانٍ بهذا العدد المتتابع، في واحد من أضخم المشروعات الهندسية وأكثرها كلفة في تاريخ البلاد.

نشر الصحافي حجاي أميت هذه السطور في صحيفة هآرتس بتاريخ التاسع عشر من آب/أغسطس، وقد أوقفتني عند قراءتها. فنحن جميعاً نمرّ بلحظات انكشافٍ وصحو، ولمعاتٍ تستثيرنا. ولقد كانت إعادة صياغة عاميت لاجتياح غزّة بوصفه هندسة مدنية لحظة الكشف عندي.

لا تتوقّف الجرافات (البلدوزرات) والحفّارات والجرّافات العملاقة من طراز «كاتربيلر دي9» في غزّة عن العمل لحظة واحدة - وليس من المتوقّع أن يتغيّر ذلك. ومصادقة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية على السيطرة على مدينة غزّة تمنح القوات الإسرائيلية مزيداً من الشهور بوسعها فيها تدمير آلاف المنازل والمباني الأخرى... وفي الواقع، صرّح بعض الوزراء في المجلس الأمني المصغّر بأنّهم لا يفهمون لمَ لم تُسوَّ مدينة غزّة بالأرض كما جرى مع غيرها من مدن القطاع. هذا مشروع هندسي غير مسبوق...

إنّ نمط الحرب الإسرائيلي، بكل ما فيه من جرافات وغيرها ليس في جوهره سوى نمطـ«نا». والـ«نا» هنا أعني بها الغرب، وبالتحديد العالم الأنغلوسكسوني.

وقد استدرجتني تفاصيل هذا «المشروع الهندسي غير المسبوق» الذي تنفّذه القوات الإسرائيلية في غزّة:

يقدّم عدد قليل من شركات البنى التحتية الإسرائيلية الكبرى خدماته لوزارة الدفاع. ومن هذه الشركات مجموعة تالور كرادي المملوكة لليئور كرادي؛ وشركة آسيا للإنشاءات؛ ومجموعة أولينيك؛ وفارم إيرثوورك آند ديڨلوبمنت (مشِك عفار ڤتَشطيوت) المملوكة لألون إلغالي؛ وإيران واي.دي. المملوكة لإيران وديفيد يفرح.

كلّ واحدة من هذه الشركات تؤجّر عشراتٍ من معدّات الإنشاءات الثقيلة للجيش الاسرائيلي... يدفع الزبون العادي نحو 3,500 شيكل (1,035 دولاراً) في اليوم لاستعمال معدّة ثقيلة داخل إسرائيل، لكن تدفع وزارة الدفاع اليوم 5,000 شيكل (1,479 دولاراً) في اليوم لاستعمال المعدّات نفسها داخل غزّة. ويذهب نحو 1,200 شيكل (355 دولاراً) من ذلك إلى مُشغِّل المعدّات الذي لا ينال لو قام بالعمل نفسه داخل إسرائيل سوى نصف هذا المبلغ أو ثلثيه...

وإلى جانب الشركات الكبرى، يعمل مقاولون صغار أيضاً في غزّة، يؤجّر الواحد منهم معدّتَين أو ثلاثاً مباشرة لوزارة الدفاع، وفي الوقت نفسه يشغّل مئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال معدّات ثقيلة تعود ملكيّتها إلى الجيش نفسه. يقول ليئور كرادي، مالك مجموعة تالور كرادي: «مَن يشغل من جنود الاحتياط ما يسمّيه الجيش معدّات الهندسة الميكانيكية للجيش الإسرائيلي أقلّ خبرةً عادةً في أعمال الهدم، ولهذا السبب يستعين الجيش بفرق متخصّصة من شركات مثل شركتنا. كلّ فريق يضمّ ما لا يقلّ عن خمس معدّات ثقيلة. نحن مثلاً ندخل بثماني إلى اثنتي عشرة معدّة. وهكذا فريق يهدم قرابة مئة مبنى في اليوم الواحد. وهم يعملون على مدار الساعة. لدينا فرع عملياتي خاص بغزّة، مع مراقبين وعمّال مهرة. وجميع الفرق تدخل تحت حماية الجيش».

ويتابع كرادي: «الطلب شديد لدرجة نضبت معها مخازن المستوردين من المعدات الثقيلة. إذا طلبت معدّة ثقيلة من شركة مثل ڨولڨو، فستنتظر ستة إلى سبعة أشهر حتى تُسلّم لك. لهذا السبب كنّا الأسبوع الماضي في الصين نستطلع استيراد كمّيات ضخمة من المعدّات إلى هنا». (ملاحظة: إدارة بايدن كانت قد أوقفت مؤقّتاً شحنة كبيرة من جرّافات دي 9 إلى إسرائيل، أما إدارة ترامب فأعطت الضوء الأخضر لذلك).

تغطّي وزارة الدفاع كلفة الوقود (الديزل)، فضلاً عن دفعها مبلغ 150,000 شيكل (44,341 دولاراً) شهريّاً بدل إيجار المعدّة الواحدة. على سبيل المثال، تبلغ كلفة تشغيل 500 معدّة ثقيلة نحو 100 مليون شيكل (29.56 مليون دولار) شهريّاً. غير أنّ الطلب على هذه المعدّات الثقيلة لا يقتصر على غزّة.

فإلى جانب عمل المعدّات الثقيلة، يشهد قطاع البنية التحتية طلباً متزايداً من وزارة الدفاع في مجالات أخرى. يقول كرادي: «مصانع الخرسانة لدينا تعمل أكثر بكثير. فبالإضافة إلى بناء الملاجئ والغرف المحصّنة وبيعها، جرى الاستعانة بشاحناتنا وخلاطات الإسمنت لإغلاق الأنفاق. إنّ الكمّيات التي يحتاجها الجيش من الخرسانة مهولة. نحن نتحدّث عن آلاف الأمتار المكعّبة».

مصطلح «bulldozer» و«bulldoze» لم يكن يشير في نشأته الأولى، في القرن التاسع عشر، إلى آلة، بل إلى فعل ممارسة القوّة الغاشمة على عقبة عارضة لإزاحتها والتغلّب عليها

ويضيف: «تأثير الحرب يطال كذلك، على سبيل المثال، صناعة المقالع. وهي صناعة يُفترض ألّا تتأثّر بها. لكن عمليّاً، حتى الآن أدخل الجيش إلى غزّة ما يقارب 250,000 طن من المادّة القاعديّة، غالبيّتها لتعبيد الطرق. نحن نحاول أن ندفع بمشروع تجريبي مع وزارة الدفاع ليُنجَز ذلك بمواد معاد تدويرها. لكن حتى الآن لم يمنحونا الموافقة - لا لاستعمال مواد مُعاد تدويرها من أنقاض غزّة ولا من أنقاض الداخل الإسرائيلي». ويتابع: «لو منحونا هذه الموافقة لوفّرنا عشرات، إن لم يكن مئات، الملايين من الشواقل. ففي حين يُستَعمل داخل إسرائيل كمّ كبير من المواد المعاد تدويرها، نجد أنّه في غزّة بالذات لا يُصرَّح باستخدامها. وفي اليوم الذي علينا أن نُعيد القطاع إليهم - وهو يومٌ آمل ألّا يأتي أبداً - سوف يستخدمون هذه المادّة القاعديّة لإعادة الإعمار».

أمّا عمليات شركات البنية التحتية والإنشاءات في غزّة فتعوزها حلقة أساسية من العمل المعتاد في الداخل: إزالة الأنقاض الناتجة عن التهديم. وهذه خطوة ستضاعف الكلفة حين يحل أوانها. إذ تُقدّر الأمم المتحدة رسميّاً الأنقاض بأكثر من 50 مليون طن، ستكلّف إزالته نحو مليار دولار. يقول كرادي: «اليوم، التقديرات تتحدّث عن 60 إلى 70 مليون طن من الأنقاض. وتقديري وتقدير الخبراء أنّ التعامل مع كلّ هذه الأنقاض سيستغرق من ثمانية إلى اثني عشر عاماً… يوجد كمّ هائل من الحديد، ونقله فوق أرض غزّة الرملية أمر معقّد». ويضيف كرادي: «إذا أرادوا معالجة هذه الأنقاض يوماً ما، فإنّ 90% منها سيُستَخدم كطبقات قاعديّة للبنى التحتية التي سيحتاجون إليها في غزّة… أتدري كمّ الخردة المعدنية الموجودة في القطاع؟ لو أراد أحدهم أن يجمعها يوماً ما ويبيعها، لجمع منها ثروة طائلة».

سياسات الجرّافة

ليس مقال هآرتس فريداً في بابه، إذ نشرت صحيفة الغارديان مقالة بقلم أروى مهدوي عن الإعلانات المنشورة على فيسبوك لتوظيف سائقي الجرافات للعمل في هدم المباني في غزة. واستناداً إلى ما أورده عاميت، فأنّ:

الجيش الإسرائيلي بات في حاجة ماسّة إلى جرافات إضافية، حتى إنّه خلال الأشهر الأخيرة ظهرت إعلانات على فيسبوك تطلب سائقي جرافات للمشاركة في هدم غزة - بعضها، على ما يبدو، يعرض أجوراً تصل إلى 3,000 شيكل (882 دولاراً) في اليوم. وقد عثرتُ منذ نهاية أيار/مايو على نحو اثني عشر إعلاناً من هذا النوع على منصّة ميتا.

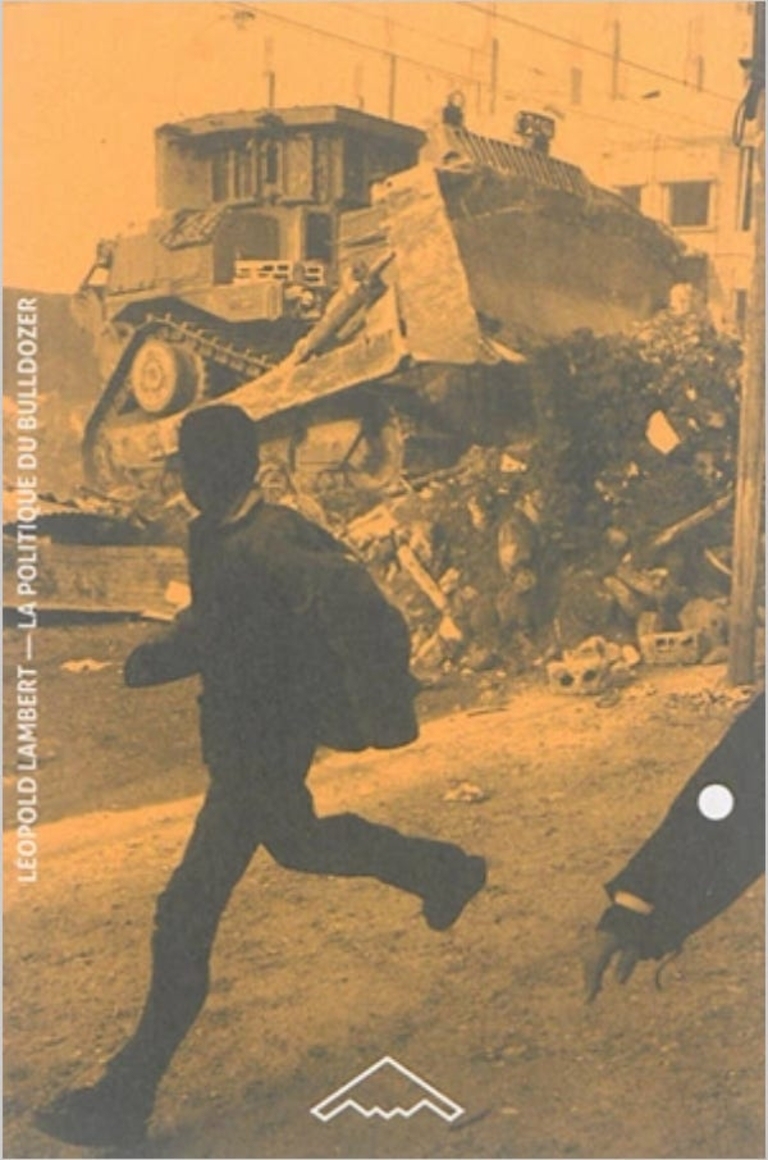

وبالطبع، ليست الجرافات خبراً جديداً؛ ففي العام 2024 خُصِّص المجلد السادس والخمسون من مجلة The Funambulist، بتحرير ليوبولد لامبير، لموضوع «سياسات الجرافات». تناول لامبير في أعماله هذه الممارسة القديمة للجيش الإسرائيلي، المتمثّلة في استخدام الجرافات سواء في الحرب أو في خدمة الاستيطان.

القضية التي لفتت أنظار العالم إلى هذه الممارسة كانت دهس الناشطة الأميركية راشيل كوري حتى الموت في آذار/مارس 2003، حينما كانت تحتج على عملية هدم نفّذتها إسرائيل. ومنذ ذلك الحين وجدت شركتا كاتربيلر وهيونداي، بوصفهما من كبريات مصنّعي المعدّات الثقيلة، نفسيهما في قفص الاتهام. وليس عبثاً أن يكون لقب أرييل شارون «آريك الجرافة».

لكن من الواضح أنّ في حجم استخدام الجرافات في غزة وكثافته ما يشغل المراقبين الإسرائيليين.

فالقضية التي أثارها تقرير هآرتس تتعلق بالدافع، إذ يؤكّد عاميت أنّ الأمر يتمثّل في «مشروع هندسي غير مسبوق جارٍ تنفيذه»، وذلك:

على الرغم من أنّ الجيش لم يضع سياسة رسمية بهذا الخصوص، ولا القيادة السياسية اتخذت قراراً معلناً بهدم جميع المنازل في غزة. بل إنّ هذه السياسة صادرة فعلياً من الميدان، من قادة السرايا والكتائب، الذين يرون أنّ الأبنية القائمة ما تزال تُعرّض حياة جنودهم للخطر. وقد صرّح بعض الضباط: «لا أحد يهدم المباني للهو أو المتعة». والواقع أنّ كل مبنى قائم في غزة بمثابة تهديد، وكل بيت يمكن تلغيمه، وكل بناء يمكن أن يخفي قنّاصاً أو مدخلاً إلى نفق، ومقاتل من حماس قد يطلق النار على الجنود من أيٍّ منها. ومن منظور القوات، يكون الخيار الآمن لها أن تترك أي منطقة عملت فيها مسوّاة بالأرض... أما ردّ جيش الاحتلال على التقرير فقد جاء على هذا النحو: «يخوض الجيش الإسرائيلي قتالاً معقّداً وشديداً ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة، وفي مقدّمتها حماس، التي تستخدم المباني المدنية وتستغلّها استغلالاً وحشياً وخبيثاً لأغراض إرهابية. والجيش الإسرائيلي ملزم بالمناورة في هذه المناطق المعقّدة لتحديد مواقع بنية حماس التحتية وتفكيكها بما يوافق أهداف الحرب، وهو مضطر إلى تدمير المباني بناءً على حاجة عسكرية واضحة والتهديدات القائمة على قوات الجيش في الميدان. ووفقاً للأوامر العسكرية، لا تُدَمَّر الممتلكات إلا إذا استدعى الأمر ذلك عملياً، ولم تكن لدى الجيش قط سياسة تسمح بالتدمير المتعمّد للممتلكات المدنية». وأضاف: «الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات مختلفة لتقليل الأضرار اللاحقة بالمباني المدنية ما أمكن، لكن حماس تتعمّد جرّ القتال إلى هذه المناطق وتلزم الجيش بالعمل داخلها. ولن يُفصِح الجيش عن تفاصيل الإجراءات العملياتية التي تُطبّق أثناء القتال».

ومن اليسير أن نتخيّل النقاط الواردة على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال: «لسنا نفعل ذلك للمتعة! لا أوامر بالهدم الشامل! حماس تستدرجنا بخبث! حماية جنودنا من كمائن الإرهابيين فوق كل اعتبار».

غير أنّ ما يكشفه تقرير هآرتس بتفاصيله الغنية أنّ محاولات الجيش الإسرائيلي لتقييد الواقع ضمن إطار خطاب مبرّر تُحبطها في النهاية شهادات الإسرائيليين المنخرطين في هذه الأعمال.

والحقيقة أنّ غزة تمثّل ملتقى ثلاثة دوافع متشابكة للهدم والبناء وإعادة البناء.

قوّة الدوافع الثلاثة: الهدم والمحو وإعادة البناء

تقرير هآرتس نفسه أورد أنّ وزراء إسرائيليين يتساءلون عن السبب في أنّ مدينة غزة لم تُمحَ بعد من الوجود. أمّا مدير شركة الإنشاءات فقد أشار في معرض حديثه إلى أمله بألا تُعاد الأرض أبداً، وشرع يتكهّن بشأن البنية التحتية المستقبلية.

وفي إنكار جيش الاحتلال الممزوج بالاستنكار إشارة كاشفة: «لا أحد يهدم المباني للهو أو المتعة». بالطبع لا! لم يخطر ببال أحدٍ قط أن يفعل ذلك! والإنترنت ليس ممتلئاً بمقاطع تُظهر الجنود الإسرائيليين وهم يتلذذون بتلك الفانتازيا بالذات… أليس كذلك؟

والحقيقة أنّ كثيرين منّا يعرفون قوّة هذه الدوافع الثلاثة للهدم والمحو وإعادة البناء، لا عبر معاينة الأدلّة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 وحسب، بل أيضاً عبر المراجعة الذاتية والتأمّل في تاريخنا نحن.

فإذا توقّف المرء لبرهة ليتأمّل، بان له بجلاء أنّ ممارسات إسرائيل في الحرب ليست وافدة من كوكب غريب؛ فالأمر لا يقتصر على أنّ الأميركيين والأوروبيين يمدّونها بالسلاح والدعم الأخلاقي، بل إنّ نمط الحرب الإسرائيلي، بكل ما فيه من جرافات وغيرها ليس في جوهره سوى نمطـ«نا». والـ«نا» هنا أعني بها الغرب، وبالتحديد العالم الأنغلوسكسوني.

كنت قد تصوّرت بادئ الأمر أن أكتب عن الجرافات في إطار سلسلة قصيرة بدأتُها في العام 2024 بمناسبة ذكرى الإنزال في النورماندي. كنتُ آنذاك أفكّر في الإبادة العمرانية في أوكرانيا. وكانت غزة حاضرة في ذهني في خلال 2024، لكن الصلة لم تكتمل تماماً إلا بعدما قرأت تقرير هآرتس.

ففي الحرب العالمية الثانية خرجت الجرافة من موطنها الأصلي في الولايات المتحدة وانتشرت في أنحاء العالم…

صورة تعود لربيع العام 1944 لمستودع الجيش الأميركي في تاتشام في بيركشه، يظهر فيها جرافات وجرارات قيد التجهيز لمرافقة القوات المتجهة إلى النورماندي. المصدر: إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية التابعة لسلاح الإشارة في الجيش الأميركي (111-SG-189366).

تأسّست شركة كاتربيلر الأميركية التي تزوّد الجيش الإسرائيلي سنة 1925. أمّا أوّل نسخة من جرافة دي9 - تلك التي تقوم اليوم، في نسختها المدرّعة، بمهمّات كثيرة في غزة - فقد أُطلقت سنة 1954. وهي مثال آخر على ما يُسمّيه ديفيد إدغرتون صدمة العتيق.

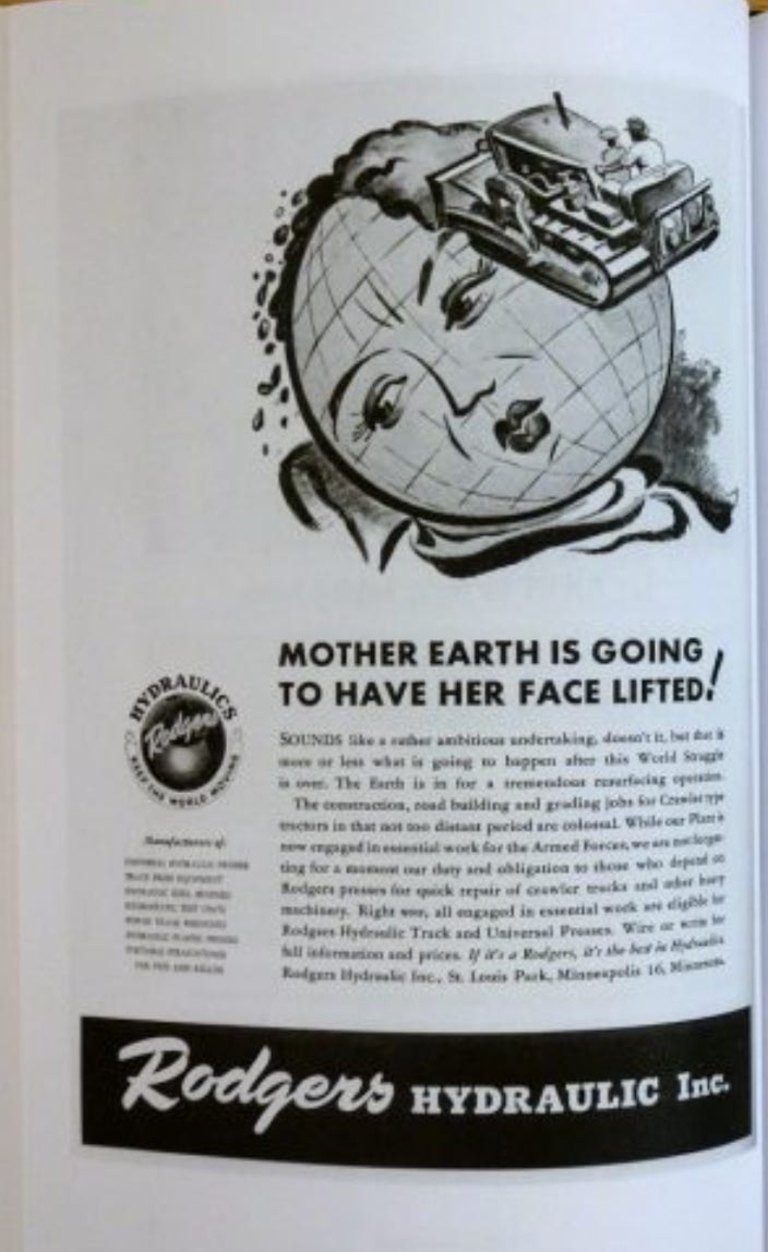

واللافت أنّ مصطلح «bulldozer» و«bulldoze» لم يكن يشير في نشأته الأولى، في القرن التاسع عشر، إلى آلة، بل إلى فعل ممارسة القوّة الغاشمة على عقبة عارضة لإزاحتها والتغلّب عليها. غير أنّ السياق الأصلي الذي استُعمل فيه كان سياسياً؛ إذ كما يشرح لنا رالف هارينغتون في مقالته اللافتة «منظر بالجرافة: الآلات والحداثة والبيئة في بريطانيا ما بعد الحرب» (2018):

أوائل الاستعمالات المنشورة للكلمة تعود إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر، حيث دارت حول العنف العنصري المنظّم في سياسة ما بعد الحرب الأهلية، لا سيّما في الجنوب الأميركي. وقد كتب أحدهم سنة 1879 شارحاً: «bulldozing مصطلح تُعرَف به كلّ صور هذا الاضطهاد»، في وصفه لـ«الأساليب العنيفة المستخدمة لحرمان السود من حقّ الاقتراع أو لإجبارهم على التصويت وفق إملاء البيض، في كثير من مناطق لويزيانا وميسيسيبي». لقد جلبت شهرة تلك الـ«bulldozers» في الجنوب الأميركي الكلمة ومعانيها إلى حيّز الاستعمال العام في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وبحلول العام 1900 صار بالإمكان العثور على «bulldozers» في مجالات الزراعة والتعدين وتشغيل المعادن، حيثما اقتضى الأمر تطبيق القوّة لإعادة تشكيل البيئة الماديّة واستغلالها.

أمّا بوصفها آلات، فقد صُمّمت الجرافات على نحو مخصوص لأجل احتلال الأرض وتملّكها وظيفياً بطريقة فعّالة آلية وسريعة. وحين أُرسلت إلى بريطانيا بأعداد ضخمة منذ سنة 1940، كان دورها الرئيس في عملية تشييد مدارج الطائرات العملاقة التي كانت بريطانيا والولايات المتحدة ستستخدمها في حملاتهما ضد الإمبراطوريّة النازيّة في أوروبا. ولهذا الغرض استولت القوات الأميركية والبريطانية على مساحات شاسعة من الأراضي وأعادت توظيفها. فحُقُول وغابات وبيوت سويَّت بالأرض في أنحاء العالم لإفساح المجال لمدارج الطائرات. وفي حرب المحيط الهادئ كان مهندسو فرق الإنشاءات العسكرية الأميركية (Seabees) يتقدّمون الصفوف دوماً.

كما نشرت مجلّة پكتشر پوست في أيلول/سبتمبر 1943:

«إنّ أهمّ عنصر جديد في سياستنا الجوّية (أي في حملة القصف الاستراتيجي) ليس آلة طائرة، بل آلة أرضيّة، إنّها الجرافة. فهذا الجرّار القوي من نوع كاتربيلر، المزَوّد بشفرة فولاذية طويلة تغور في الأرض، وتقتلع الصخور وجذوع الأشجار، بل يمكن حتى أن تُوجَّه نحو الجدران والمباني الصغيرة، آلة محورية في كامل الترسانة الأميركيّة… والواقع أنّ الأميركيّين يعلّموننا كيفيّة الإنتاج الكثيف للمطارات».

ما أثار انتباه الأذكياء من معاصري ذلك الزمن أنّ هذه كانت حالة صارخة لتحويل أداة مدنيّة هائلة القدرة إلى أغراض عسكرية صراحةً. وكما كتب المؤرّخ دي.دبليو. بروغان، فإنّ الجرافة كانت نمطاً مدنيّاً في خوض الحرب.

الجرافة على الصعيد السياسي أشدّ جبروتاً من الدبّابة؛ إذ رأت أوروبا فيها أداة قوّة وُلدت مباشرة من رحم المجتمع المدني الأميركي، تؤدّي غرضاً عسكريّاً بالفعل، لكنّها في الوقت ذاته تحمل إلى العالم القديم نكهةً من العالم الجديد، عالم يتجدّد فيه الابتكار الميكانيكي على نحو متكرّر، والحروب فيه ليست محطّات فاصلة، بل لا تزيد عن كونها أزمات إنتاج أميركي كبيرة يمكن إدارتها.

وبُعيد الحرب العالمية الثانية، امتدّ استعمال الجرافة إلى مختلف أنحاء العالم، شأنها شأن آلات وأدوات أخرى كالجرّار، والشاحنة، والمحرّك الخارجي للقوارب، والمنشار الآلي، وجهاز الواكي توكي. وقد كوّنت هذه جميعاً ترسانة كاملة أتاحت التحويل الشامل للطبيعة وتطويعها، وهو ما يدعوه مؤرّخو البيئة بـ«التسارع الكبير».

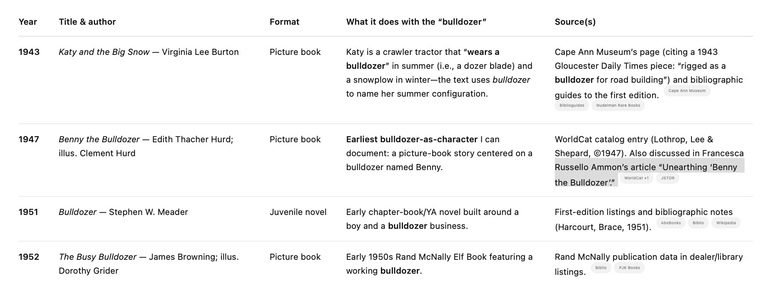

Source: Hyperallergic from Ammon.

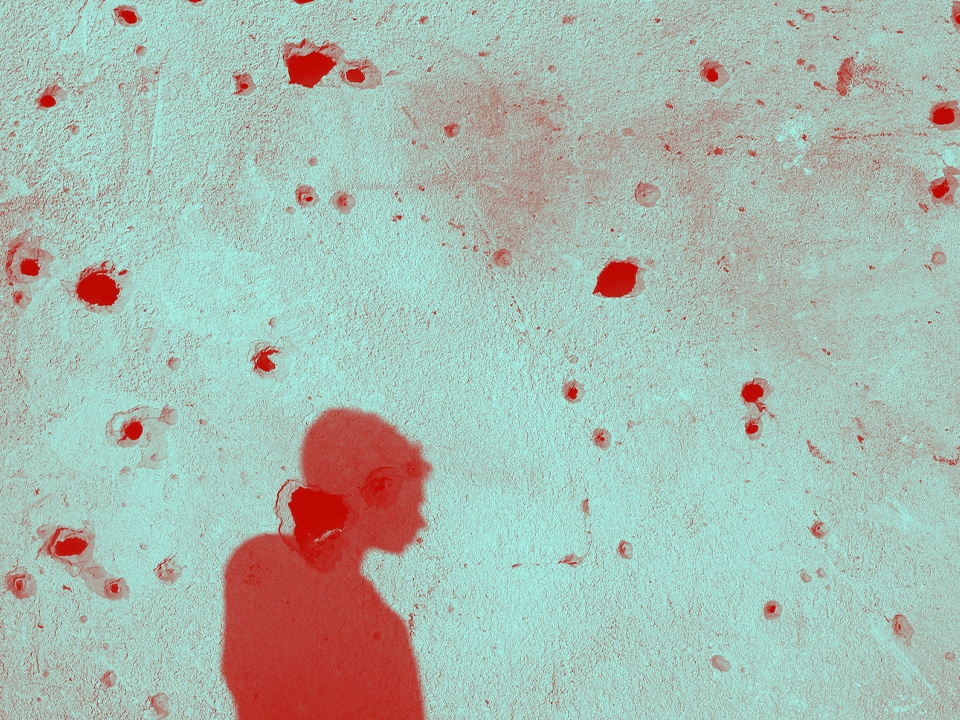

لقد كانت الجرافات أبطال هذه السرديّة. فمنذ البداية كانت استجابةً، لا لقوّة الصناعة بكل تجلّياتها فحسب، بل لنوازعٍ بدائيةٍ كامنة أيضاً. ويكفي للدلالة على ذلك وفرةُ أدب الطفل عن موضوع الجرافات.

وكلُّ من كان صبيّاً، أو ربّى صبياناً، يعلمُ مقدار السحر الأخاذ الذي تمارسه آلاتُ شقّ الأرض وتحريكها في النفوس. فإذا ما اقترن ذلك السحرُ بالغضب والرغبة في الانتقام، غدا في غاية الطغيان يستولي على الكيان كلّه. وكلمة «متعة» لا تقترب حتّى من وصف تلك الحالة.

الطريقة الليبرالية في الحرب

إنّ اجتماع هذه العناصر - الرغبة في إعادة تشكيل العالم (منطق الاستيطان)، والدفاع عن الذات ومحو العدو (المنطق العملياتي)، وممارسة القوّة الغاشمة في صورة لَعِبيّة/انتقاميّة/ترميميّة - يصوغ ثالوثاً بالغ القوة. وهذه في حقيقتها نزعاتٌ عامّة شديدة العموميّة. فقد وُجد الاستعمار الاستيطاني الميكانيكي في النصف الثاني من القرن العشرين في فلسطين، وفي أعماق البرازيل، وفي الشمال الشرقي الصيني (بيداغوان). وكما تُبيّن فرانشيسكا روسيلّو آمون في كتابها «Bulldozer: Demolition and Clearance of the Postwar Landscape»، فإنّ أجزاء واسعة من مدن الولايات المتحدة نفسها قد تحوّلت إلى جبهة جديدة للإزالة وإعادة التطوير. وقد كان لهذه الجبهة الداخليّة أثرٌ انتقائيّ دائماً. فكما تذكر أليسون ماير في مراجعتها لكتاب آمون:

بالاستناد إلى إحصاءات الإسكان الأميركية، هُدِمَ قرابة 7.5 ملايين وحدة سكنيّة بين 1950 و1980. وبموازاة ذلك، تسبّب توسّع الطرق السريعة الأميركيّة بنقل قرابة 42 مليار ياردة مكعّبة من التربة. وقد ترتّب على هذا التغيير تهجير أعداد هائلة من السكّان، ولا سيّما الأقليّات. وتكتب ماير أنّ «60% من السكّان الذين أعادت الدولة توطينهم جرّاء مشروعات التجديد الحضري كانوا من غير البيض»، وفي بعض المناطق كانت النسبة أعلى بكثير. ففي أتلانتا مثلاً، بلغت نسبة السود الذين هجّرتهم مشروعات الطرق السريعة وإعادة التطوير الحضري 95%، «على الرغم من أنّهم لم يشكّلوا سوى ثلثٍ إلى نصف السكّان».

الحرب الليبراليّة التقليدية تُبنى على اختلالٍ صارخٍ في ميزان القوى بين «نحن» و«هم». فنحن أغنياء أقوياء، وأعداؤنا فقراء ضعفاء. وليس هذا مصادفةً، بل مقصودٌ في ذاته. فاختلال التوازن ليس عيباً، بل ميزة. وهو الدليل على أنّ التاريخ قد نطق بحكمه سلفاً لصالحنا

حدث ذلك كلّه في زمن «السِّلم». غير أنّه إذا ما وُضع في السياق السياسي الأوسع للحرب، فإنّ خطوط الاستمراريّة مع حملة إسرائيل في غزّة تظهر بجلاءٍ أشدّ. وقد أسمّيت هذا في موضع آخر الطريقة الليبراليّة في الحرب.

ولهذه الطريقة أربع مكوّنات أساسيّة: معياري وتاريخي وتكتيكي وسياسي.

أمّا في البُعد المعياري، فالعدوّ يُصوَّر على أنّه الشرير - متوحّش، معتدٍ، واقفٌ في وجه التقدّم. ومن ثَمّ فلا بدّ من محوه. وشعار المعركة: «أبيدوا هؤلاء الغاشمين».

ورغم أنّ أشكال الوصم قد تختلف من حالة لأخرى، فإنّ هذا البناء العام ليس خاصّاً بالتصوّر الليبرالي للحرب. وإنّما الذي يُميّزه اجتماع هذا التنديد المعياري مع العناصر الثلاثة الأخرى.

والنقطة الثانية المحوريّة أنّ الحرب الليبراليّة التقليدية تُبنى على اختلالٍ صارخٍ في ميزان القوى بين «نحن» و«هم». فنحن أغنياء أقوياء، وأعداؤنا فقراء ضعفاء. وليس هذا مصادفةً، بل مقصودٌ في ذاته. فاختلال التوازن ليس عيباً، بل ميزة. وهو الدليل على أنّ التاريخ قد نطق بحكمه سلفاً لصالحنا.

وهذا يعني أنّ النتيجة النهائيّة ليست موضع شكّ، على الأقل في ميدان المعركة.

بيد أنّ هذه الهيمنة لا تُنتج استجابةً هادئة واثقة، بل تُطلق في المقابل نوعاً من الغضب الجامح. إذ إنّ استمرار العدوّ في التحدّي، على الرغم من وضوح حتمية هزيمته، يكشف أنّه ليس شريراً فحسب، بل مختلٌّ أيضاً. وهذا يستدعي ضرباً مخصوصاً من التكتيكات.

إنّ التصرف العقلاني إزاء «الكلاب المسعورة» هو إطلاق النار عليها، ويفضَّل حدوث ذلك من مسافة آمنة. فنحن نُعمِلُ قوةً هائلةً بغيةَ تحقيق نتيجة حاسمة. أما أن نصارع كلباً مسعوراً بشروط متكافئة، وأن نعرّض أنفسنا لخطر أن يعضّنا، فذلك ضربٌ من الجنون يجعلنا نحن أنفسنا مجانين. وبالمصطلح العسكري، فإنّ خوض الإسرائيليين قتالاً متكافئاً مع حماس يُعَدّ تفريطاً في الواجب.

لمن هذا الواجب؟ هنا تبرز النقطة الرابعة، السياسية.

إنّ الإسرائيليين، شأنهم شأننا، يزعمون أنّهم ديمقراطية ليبرالية. وأعني بالليبرالية هنا معناها الضيق: الاعتراف بحق المواطنين المطلق في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. وفي الحالة المثلى، يقتضي ذلك أن تكون لهم جيوش محترفة تحميهم من كل تهديد. غير أنّه إذا اضطُرّ نظامٌ من هذا النمط إلى الاعتماد على جنودٍ مواطنين - كما في حالة إسرائيل، وكما كان حال بريطانيا وأميركا إبّان الحرب العالمية الثانية -، فإنّ لأولئك الجنود حق الحماية القصوى. ففي نمط الحرب الليبرالية، تُعَدّ القوى البشرية عزيزة لا تُستهان بها، أو يفرَّط فيها. ومن ثَمّ كل إصابة، بل كل قتيل، إنّما هي إصابةٌ بالغة الفداحة. وأيّ استخدامٍ للقوة، مهما بلغ من المبالغة أو الكلفة، يكون مبرَّراً ما دام يفضي إلى تقليل خسائرنا البشرية - لا سيما إذا كان العدو مستوفياً للشرطين السابقين. وإذ نحن أصحاب ثراء، يغدو الامتناع عن الإفراط في القتل تفريطاً في الواجب.

ثم لا بد لقادة الحروب الليبرالية توقع أنّه إذا لم تُحترم هذه القاعدة المنطقية الأساسية، فإنّ صندوق الاقتراع سيفرضها عليهم فرضاً. وهنا يتبدّى المكوّن الديمقراطي. وقد سمّاه عالم الاجتماع العظيم في جامعة كاليفورنيا، مايكل مان، «الوجه المظلم للديمقراطية».

الماضي لم يمض

فإذا كان هذا منطق الحرب الإسرائيلي من الناحية الشكلانية، فإنّ ما لا مراء فيه أنّ إسرائيل لم تخترع هذا المنطق حسبما يبيّن مان. بل «نحن»، «الغرب»، مَن اخترعه.

لقد نشأ هذا النمط من الحرب في سياق الحروب الاستعمارية غير المتكافئة منذ أواخر القرن التاسع عشر - إذ قبل أن تشرع الثورة الصناعية في تحويل الحرب تحويلاً عميقاً، كانت المواجهات أقرب إلى التوازن، وأشدّ غموضاً في مآلاتها. ثم بلغ هذا النمط صيغته الحديثة عبر عمليةٍ قاسيةٍ من التعلم السياسي والصناعي والعسكري امتدّت طوال القرن العشرين، منذ إرهاصات الحرب العالمية الأولى مروراً بالانفجارات الكبرى بين 1914 و1945، إلى كوريا ومالايا وفيتنام، فجزر الفوكلاند وأفغانستان والعراق.

وكما جادلتُ في غير موضع من هذه النشرات، فإنّ ثمة صراعات كبرى أخرى دائرة في العالم اليوم، تخلّف عواقب مدمرة لعشرات الملايين. و«نحن»، الغرب وسائر القوى الخارجية، لَمُتَورِّطون فيها بوجوهٍ شتّى - من المواد الخام إلى الحلفاء إلى إمدادات السلاح. فلا واحدٌ من تلك الصراعات قائمٌ في عزلة، بل كلها مشدودة إلى سياقاتها الإقليمية والعالمية الأوسع.

أما فرادة الحملة الإسرائيلية على غزّة، فتكمن في لا تكافؤ القوى، وفي شدّتها، وفي الحصار المحكم عليها، وفي اتصالها المباشر بالمشروع الاستيطاني الاستعماري. وهذا يعيدنا إلى أربعينيات القرن العشرين، وإلى تعريف رفائيل لِمْكِن لمصطلح «الإبادة الجماعية» الذي استقاه من واقع بولندا المحتلّة من النازيين. ولا ينبغي لنا القفز على هذا الخط من التفكير، ولا إسكاته بالتذرع بشبهة معاداة السامية، ولا باتهامات ازدواجية المعايير. فالمقارنة العالمية بحد ذاتها تُفضي بنا إلى هذه النتيجة.

غير أنّ هذا الاقتران بين تواريخٍ مخصوصة يجب ألا يُترَك ليستغرق ذاته حتى يغدو عقيماً. ففي النهاية، المغزى الأصلي من صياغة مفهوم الإبادة الجماعية إنّما هو الإحاطة بمجموعة أوسع من مشروعات العنف الحديث المهول. وكما بينتُ في مقالة سابقة، فقد حفل منتصف القرن العشرين بتلك النماذج. أما خصوصية المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، فهي أنّه إذ عجز في العام 1948 عن فرض نفسه بقوةٍ ساحقة، بقي ناقصاً، فاستُكمِل في القرن الحادي والعشرين. وذلك وضعٌ شاذّ في التاريخ. ولعلّ المرء يغويه وصفه بالمفارقة الزمنية أو الواصل المتأخر. لكنّ محاولات التباعد هذه تسقط من تلقاء نفسها. فالمخيف في جرافات إسرائيل أنّها تذكّر الغرب بما قاله فوكنر: «الماضي لم يمت قط. بل لم يمضِ حتى».

نُشًر هذا المقال في 22 آب/أغسطس 2025 علي مدوّنة الكاتب.