تعديلات قانون العمل اللبناني

حماية العمّال أم مستغليهم؟

بتاريخ 16 أيار/مايو 2025، نُشر في الجريدة الرسمية في لبنان القانون رقم 3/25، الذي يعدّل المواد 1 و2 و12 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 1946. يتم تناول هذا التعديل كإجراء إصلاحي تحت عنوان «قوننة العمل المرن»، كونه يعترف بأشكال متعدّدة من عقود العمل التي يبرمها أصحاب العمل مع العمّال، بالإضافة إلى عقود العمل بدوام كامل، وهي العمل بدوام جزئي والعقد الاستشاري والعمل عن بعد والعمل ضمن نظام الساعات المضغوطة والعمل الموسمي... الخ. أي أن التعديل الأخير شرّع أشكالاً متعددة ممّا يُصنّف اليوم عملاً لا نظامياً. لاحقاً، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2025 تقدّم النواب حليمة قعقور، مارك ضو وبلال عبدالله باقتراح قانون لتعديل شامل لقانون العمل الحالي، بما فيه تعديل القانون رقم 3/25، ويتضمّن الاقتراح إلغاء الصيغة الشفهية لعقد العمل وإلزام أصحاب العمل والعمّال بإبرام عقد عمل خطّي، فضلاً عن تعديلات تتعلق بـ«لجنة المؤشّر»، إجازة الأمومة، التحرّش الجنسي، حق العمل لذوي الإعاقة، تعزيز ضمانات الصحة العامة في مكان العمل وغيرها.

صدر قانون العمل اللبناني في العام 1946، أي منذ 79 عاماً، وهو لم يخضع لتعديلات جوهرية طيلة هذه الفترة، ولم يواكب التطورات التي شهدتها علاقات العمل، حتى بات أكثر من 62% من القوى العاملة في لبنان مصنّفة لا نظامية، ولم يعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي سوى عدداً ضئيلاً من العمّال والموظّفين في القطاعين الخاص والعام، وصارت مجالس العمل التحكيمية هياكل غير فاعلة في مجالات الحماية القانونية. وبالتالي، توجد حاجة موضوعية لتعديل هذا القانون جذرياً، ولكن النقاش هو: تعديله في أي اتجاه؟ نحو توسيع مظلّة الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العمّال والعاملات، أم نحو توسيع أشكال الاستغلال لتعظيم فائض القيمة أو الربح لأصحاب العمل.

صدر قانون العمل المرن في سياق تعاون بين الأمم المتحدة (الإسكوا) ولجنة المرأة والطفل في البرلمان، والتي انتهت بإصدار ورقة دراسة أولية توصي بتنظيم العمل المرن في لبنان، بهدف تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتمكينهن من التوفيق بين الالتزامات العائلية والمهنية. وبهذا يكرّس القانون النظرة النمطية لدور المرأة الرعائي، وتجريده من قيمته الاقتصادية، مغفلاً بقية الجوانب التي تؤدي إلى تهميش النساء اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وعلى رأسها الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. في المقابل، يأتي اقتراح النواب الثلاثة ليعبّر عن اهتمام خاص بقضايا النساء، أكثر من القانون رقم 3/25، ومتوافقاً معه في القصور عن التعامل مع الإشكاليات الهيكلية التي تضعف الضمانات الحقوقية للعمال أو تجعلها شكلية، ولا سيما حقوق النساء العاملات والفئات المهمشة، التي تفقد قيمتها عملياً وتتجه نحو المزيد من التهميش في ظل تكريس أدوات التهميش الهيكلية المتصلة بالحد الأدنى من الحقوق للعمّال بصورة عامة.

خسر العمّال والعاملات مكاسب كثيرة سبق أن حققوها في نضالاتهم السابقة، وأسفر الإضعاف الشديد للحركة العمّالية والنقابية والحركات الاجتماعية عموماً عن مطامع لدى أصحاب العمل لتكريس هذه الخسائر في القوانين

خسر العمّال والعاملات مكاسب كثيرة سبق أن حققوها في نضالاتهم السابقة، وأسفر الإضعاف الشديد للحركة العمّالية والنقابية والحركات الاجتماعية عموماً عن مطامع لدى أصحاب العمل لتكريس هذه الخسائر في القوانين. لذلك، يجدر بأي نقاش لتعديلات قانون العمل أن ينطلق من 3 مجموعات من هذه الخسائر، يمكن اختزالها بالعناوين التالية: تجزئة الأجر، وتجزئة عقود العمل بهدف تجزئة العمّال وتجزئة مصالحهم… وكل ذلك بهدف إضعافهم أكثر وإخضاعهم لشروط استغلالية إضافية.

تجزئة عقود العمل: زيادة تشرذم العمال لتعزيز مصالح أصحاب العمل

صدر قانون العمل اللبناني في العام 1946 كاستجابة لضغوط الحركة النقابية العمالية، في وقت كان يسود فيه نموذج العمل الدائم بدوام كامل في المصانع والإدارات. وغالباً ما كانت علاقة العامل بصاحب العمل نفسه تمتد حتى تقاعده، أو يتنقّل بين عدد قليل جداً من أصحاب العمل، وهو ما كانت النقابات العمّالية تنظر إليه كضمان لـ«ديمومة العمل» وتطالب بمنع «الصرف التعسفي». اليوم، وفي ظل تطوّر تقنيات التواصل والتحوّل الجذري الذي أصاب أشكال العمل، واندثار بعض المهن أو الأدوار الوظيفية، اتخذت عقود العمل أشكالاً جديدة متنوّعة، كالعمل عن بعد والعمل الجزئي والعقود الاستشارية والعمل الحر. وبقيت هذه الأشكال من التعاقدات، على اختلافها، خارج نطاق التنظيم والحماية القانونية، وبالتالي بقيت تتحايل على أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي وتستبدلها بأحكام قانون الموجبات والعقود الذي يرعى العقود التجارية أو بالفراغ الذي يسمح لصاحب العمل بنسج علاقات عمل مع العمّال غير خاضعة لأي سلطة فوقه، لا سيما لجهة قيمة الأجر وساعات العمل والإجازات المدفوعة والصرف من العمل والانتساب إلى الضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن قانون العمل اللبناني القديم استثنى من أحكامه «العمّال في الخدمة المنزلية، والعمّال الزراعيين، والعاملين لدى أسرهم، والموظفين في الإدارات الحكومية والبلديات»، وهذا الاستثناء لفئات عمّالية واسعة كان واحداً من أهم سلبياته، إلا أنه تعامل مع العمل كمفهوم شامل، فما عدا الاستثناءات، أخضع لأحكامه «جميع أصحاب العمل والأجراء وجميع المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وأنواعها الوطنية والأجنبية، سواء كانت عامة أم خاصة، علمانية أم دينية، بما فيها مؤسسات التعليم الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخيرية، كما تخضع له الشركات الأجنبية التي لها مركزاً تجارياً أو فرعاً أو وكالة في البلاد». وبالتالي لم يميّز القانون القديم بين عقود عمل مختلفة إلا في نطاق ضيق جداً، إذ يخضع لأحكامه كل عامل أو مستخدم يعمل بأجر، سواء كان العمل مكتبياً أو عضلياً، بدوام كامل أو جزئي، مياوم أو أسبوعي أو شهري. ولذلك، لم يكن عقد العمل الخطي أو المكتوب شرطاً من شروط التعاقد، إذ أن كل عمل من أي نوع كان وبأي صفة يخضع لقانون العمل بوصفه أقرب إلى مفهوم عقد العمل الجماعي.

حصلت تجزئة العمل في الواقع قبل القانون عبر أشكال متنوعة، فكان العمل بدوام جزئي شكلاً من أشكال التحايل على قانون العمل، وهدفه التنصّل من التصريح عن العامل لدى الضمان، لانخفاض أجره دون الحد الأدنى المفروض قانوناً و/أو للتهرب من تسديد الاشتراكات كنسبة من هذا الأجر، الأمر الذي يحرم هؤلاء العمّال من الحماية الاجتماعية، ولا سيما الضمان الصحّي وتعويضات نهاية الخدمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العمل عن بعد، إذ لا يتضمن قانون العمل الحالي أي إشارة إلى التزامات صاحب العمل وأدوات العمل وكيفية تحديد ساعات العمل، واحتساب الأجر وتعويض النفقات التشغيلية التي يتكبّدها الموظّف لأداء مهامه. وعليه، تقنين هذه الصيغة بغياب ضمانات خاصة بها، تنتهي إلى تحميل العامل تكاليف إضافية كانت لتقع على عاتق صاحب العمل في مكان العمل. أيضاً يخسر العمال عن بعد غالباً حقهم المكتسب لجهة تحديد حد أقصى لساعات العمل والإجازات ويحرمون من جزء من الأجر المسمى بدل نقل. أما لجهة العقود الاستشارية، فعادةً ما تكون عبارة عن عقد عمل تقليدي مماثل لعقد العمل بدوام كامل أو جزئي مقابل أجر، ويتضمن غالباً إلتزاماً بالحضور إلى مكان العمل أو في ساعات عمل معينة. ما يختلف عن عقد العمل بدوام كامل أو جزئي هو تسمية العقد فقط وحرمان العمال بصفة «استشاريين» من حقوق أساسية منصوص عليها في قانون العمل الحالي.

إن تشريع توظيف الكثير من الأجراء للقيام بالعمل نفسه ولكن بصيغ تعاقدية مختلفة، ومن دون ضمانات خاصة واضحة بكل صيغة من الصيغ، يكرّس تشرذم مصالح هؤلاء، ما يعزّز سطوة صاحب العمل تجاههم

يقدّم القانون رقم 3/25 «العمل المرن» على أنّه لمصلحة النساء لكي يتمكّن من التوفيق بين عملهن خارج المنزل و«دورهن داخل العائلة». وإن كانت الأسباب الموجبة هذه تعبر عن استمرار النظرة النمطية لدور النساء الرعائي وتكريس إنكار القيمة الاقتصادية لهذه الأعمال، فإن مضمونه لا يشكّل إلا مساحات إضافيه واسعة لاستغلال النساء في سوق العمل عبر الاستفادة من تجزئة عقود العمل بصورة تخدم إساءة تصنيف العمل. وفي ظل غفوة ما نسميه هنا النقاش التشريعي عن وضع آليات عملية ملزمة لإنهاء الفجوة في الأجور والقضاء على التمييز ضد النساء وتوفير الدعم لحضانة الأطفال ورعاية كبار السن، فأن مصلحة صاحب العمل أن يقوم بتشغيل النساء بعقود جزئية أو استشارية للقيام بوظائف كاملة ولكن بأجور أقل وضمانات أقل.، وهذا يعزّز الفجوة في الأجور وأشكال التمييز المختلفة.

ولكن مسألة تجزئة عقود العمل لا تتعلق بالنساء العاملات وحدهن، بل تطال جميع العمّال بصورة عامة. لذلك، تقضي العدالة أن يُعاد النظر بقانون العمل عبر تطوير السياق الذي صدر فيه هذا القانون في العام 1946، وهو معاكس للسياق الذي تجري فيه التعديلات والاقتراحات الحالية. فالقانون القديم لم يكن هدية للعمّال في عيدهم، بل استجابة لجزء من مطالبهم تحت ضغط حراك نقابي منظّم بدأ يتبلور مع نشأة الحركة العمالية في لبنان في الأول من أيار/مايو 1921. واستمر الحراك بسلسلة إضرابات حتى إقرار القانون في مجلس النواب قبل 79 عاماً. وقد تخلل هذه المسيرة اشتباكات ضارية بين العمّال والسلطة خسر في خلالها عمّال وظائفهم، وتعرّضوا للسجن، كما فقد البعض حياتهم. وقتها تركّزت المطالب على تعزيز ضمانات العمال ضد الصرف التعسفي وتحصين حقوقهم بالأجور والتعويضات بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل وتكريس حقّهم بالإضراب والتنظيم النقابي. ومن أول إنجازات هذا الحراك على الصعيد القانوني كان إقرار قانون ينظم عمل الأطفال والنساء في الصناعة في العام 1935.

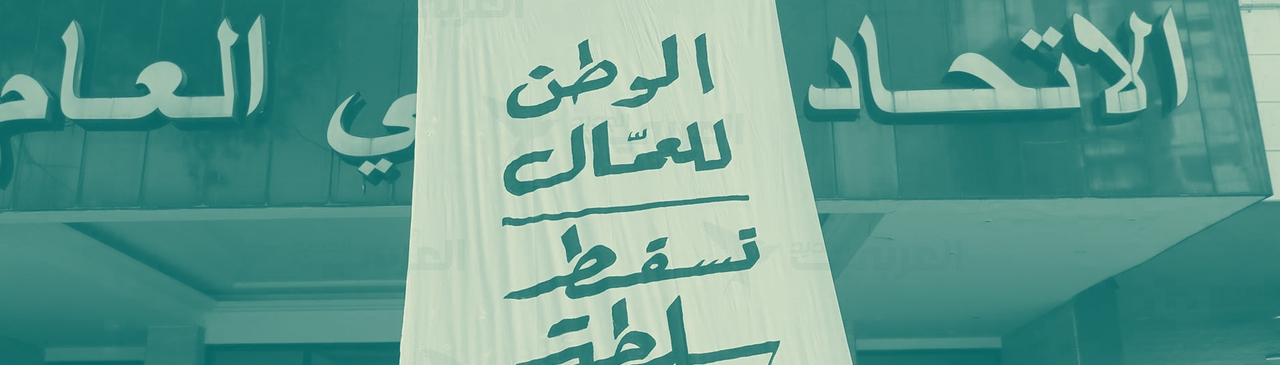

اليوم في ظل التشرذم المنهجي للنقابات العمّالية وهدر مكاسب العمّال، وفي ظل سيطرة الأحزاب الطائفية على الاتحاد العمالي العام، تأتي تجزئة العمل لتصب في مصلحة التفكيك النهائي لاحتمال قيام حركة نقابية. إن تشريع توظيف الكثير من الأجراء للقيام بالعمل نفسه ولكن بصيغ تعاقدية مختلفة، ومن دون ضمانات خاصة واضحة بكل صيغة من الصيغ، يكرّس تشرذم مصالح هؤلاء، ما يعزّز سطوة صاحب العمل تجاههم.

تجزئة الأجر: لماذا يدفع لك صاحب العمل مبالغ تزيد عن أجرك الأساسي؟

الأجر تبعاً لقانون العمل الحالي هو كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله، سواء أكان عيناً أو نقداً، أو كان أجراً يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو على القطعة أو نصيباً من الأرباح، أو حتى المكافآت والإكراميات. ويفرض القانون أن يتم التصريح عن أجر العامل بكل عناصره لاحتسابه في تعويضات نهاية الخدمة. إلا أن أصحاب العمل أصرّوا دائماً على المطالبة بحصر مسألة الأجر بين صاحب العمل والعامل، وعدم التدخّل بتحديد الأجور أو تعريفها ما عدا الحد الأدنى للأجور.

عملياً، كانت تجزئة الأجر تحصل دائماً في إطار علاقات القوة لصالح صاحب العمل على الأجير، وكان الرائج هو احتساب أجزاء من الأجر كنفقات يتكبّدها العامل في عمله. ولكن اعتباراً من العام 1995، وفي ذروة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية والسيطرة على قيادة الاتحاد العمالي العام وإخضاع النقابات العمالية، جرى الاستعاضة عن تصحيح الأجور بابتداع ما سميّ «بدل النقل». فبدلاً من زيادة الأجر الاسمي بنسبة تعوّض جزءاً من خسارة القوة الشرائية، جرى إقرار بدل النقل كتعويض إضافي مؤقت، وبالتالي لا يجري احتسابه ضمن الأجر ولا ضمن تعويضات نهاية الخدمة، ولا يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عليه، وبذلك كسب صاحب العمل قيمة هذه الاشتراكات وأضافها إلى أرباحه، في حين خسر العامل جزءاً مهمّاً من تعويض نهاية الخدمة. ومنذ ذلك الحين، تكرّست تجزئة الأجر كممارسة مقبولة حتى تكريسها في قانون صدر في العام 2012، على أثر معركة توحيد الأجر التي خاضها وزير العمل حينها شربل نحاس وأدّت إلى استقالته.

بات الأجر مشرذماً بين تسميات متعددة: الراتب الأساس، بدل النقل، المنح المدرسية، التعويضات العائلية، غلاء المعيشة، أو غير ذلك من التسميات التي يدرجها صاحب العمل في تعاقده مع العامل. ويعتبر عدم تضمين قانون العمل مفهوم «الأجر الشامل» تكريساً لقوّة صاحب العمل.

تتفاقم حدّة تجزئة الأجر بالتوازي مع تفاقم مفاعيل انهيار الليرة منذ العام 2019. فمع انهيار الأجور الحقيقية بالليرة وتوقف المصارف عن الدفع، ظهرت أشكال إضافية من تجزئة الأجر، فبرز شكل الأجر مزدوج العملة، الذي يسدّد جزء منه بالدولار وآخر بالليرة، أو بالـ «لولار». تضمّنت هذه الأشكال اقتطاعات كبيرة من الأجر، سواء عبر فوارق سعر الصرف، أو سقف السحوبات المسموح بها للولار في المصارف.

يترك العمّال معلّقين على ضمانة وحيدة مفادها أن «الأجر الأساسي» يساوي الحد الأدنى للأجور أو يزيد عنه، ما عدا ذلك يمكن تصنيفه كبدلات إضافية على الراتب، وهذا ما يسعى إليه أصحاب العمل منذ زمن بعيد للتمكّن من زيادة استغلالهم للعمال وانتزاع المزيد من الربح منهم

بقيت مشكلة تجزئة الأجر غير مرئية في التعديل بموجب قانون العمل المرن، في حين أن اقتراح القانون المقدّم من النواب الثلاثة قدّم الوصفة لتكريسها بالنص القانوني، فتبنى تجزئة الأجر بدلاً من تقديم تعريف شامل وصارم له. ولكن هذه المشكلة ليست هي الأفدح في التعديلات المطروحة على قانون العمل، فاقتراح القانون الجديد يتجاهل مسألة تصحيح الأجور بناءً على نسبة التضخم، ويترك العمّال معلّقين على ضمانة وحيدة مفادها أن «الأجر الأساسي» يساوي الحد الأدنى للأجور أو يزيد عنه، ما عدا ذلك يمكن تصنيفه كبدلات إضافية على الراتب، وهذا ما يسعى إليه أصحاب العمل منذ زمن بعيد للتمكّن من زيادة استغلالهم للعمال وانتزاع المزيد من الربح منهم.

في الواقع، يتم التعامل مع الحد الأدنى للأجور كما لو أن يشكّل ضمانة حقيقية للعمال في لبنان، ولا سيما أن انتزاعه تم عبر حراك عمالي سبق إقرار قانون العمل في العام 1946، فتم تكريسه في المواد 44 و45 و46، ولكن هذه المواد تنص على أن «الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون كافياً لسد الاحتياجات الضرورية للأجير وعائلته»، وهذا التعريف للحد الأدنى للأجور هو الذي خسره العمّال منذ زمن بعيد، إذ على مدى زمني طويل بقي الحد الأدنى للأجور أدنى من خط الفقر الأعلى لأسرة متوسطة، أي قيمة النفقات التي تحتاجها للمأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم والنقل والخدمات الأساسية الأخرى.

لا تقتصر الخسارة على الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر، بل أيضاً كانت هناك فجوة زمنية تتسع باضطراد بين زيادة وأخرى، فكانت كل زيادة تحتاج إلى تحركات وإضرابات عمالية قاسية، فلم يحصل أن تمت مراجعة الأجور وزيادتها لسنتين على التوالي ولو لمرة واحدة. في العام 2012 تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة، أي ما يعادل الـ 450 دولار أميركي وقتها. بعد العام 2019، بقي الحد الأدنى للأجور ثابتا على قيمته في العام 2012 على الرغم من انهيار سعر الليرة بنسبة بلغت 98%. واستغرقت زيادة الحد الأدنى 3 سنوات بعد الانهيار، وفي نهاية حزيران/يونيو من العام 2025، صدر مرسوم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ25 مليون ليرة، أي ما يوازي الـ 280 دولار تبعاً لسعر صرف السوق.

تشكّلت لجنة المؤشر بموجب المرسوم 4206/81، وحُددت مهامها بـ«درس تطوّر الأسعار وأسباب ارتفاعها، ورصد قضايا الغلاء وإعداد مؤشّر دوري لتقلبات الأسعار، ودرس الأرقام القياسية لغلاء المعيشة ودرس سياسة الأجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة إلى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار». وتعد لجنة المؤشر هيئة استشارية يرأسها وزير العمل وتضم ممثلين عن وزارة العمل وعن الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل ومديرية الإحصاء المركزي. وفي ظل تداعي دور الاتحاد العمالي العام وانفصاله التام عن تمثيل المصالح العمالية، فإن تشكيلة اللجنة لا تعكس المصالح العمّالية، إنما مصالح أصحاب العمل بالتضامن والتكافل مع السلطة التنفيذية.

انطلاقاً من هذه الوقائع، يُفترض بتعديل قانون العمل أن يلحظ الخسارة العمالية في الأجور وأن يحاول توفير بعض الحماية المفقودة في الممارسة وميزان القوى، ولكن اقتراح قانون النواب الثلاثة تعامل مع مسألة الأجور على أنها مسألة شكلية تتعلّق بتحويل مرسوم تشكيل لجنة المؤشر إلى مادة في قانون العمل. وبهذا، لا يقدّم الاقتراح تعديلات في آليات عمل اللجنة وصلاحياتها وهيكلها وتشكيلها. فتغيب عن نص الاقتراح أي آلية ترتب مفاعيل على عدم اجتماع اللجنة. كما لا يتّجه الاقتراح إلى إلزام لجنة المؤشّر بإصدار بيانات دورية عن مؤشرات غلاء المعيشة والأجور الحقيقية وإخضاعها لمعايير المساءلة والشفافية. بهذا المعنى يغيب النقاش التشريعي عن أهمية الأجر كأداة لتأمين استقرار الاقتصاد وحماية العمال. لا يجب حصر التدخّل بالحد الأدنى للأجور، فهو ليس الغاية الأساسية، وإنما هو ضمانة دنيا، مجرد ضمانة أساسية لا يجوز التفريط بها، ولكن على تعديلات قانون العمل أن تتعامل مع الأجور عموماً، وتضمن تصحيحها الدوري والحفاظ على قيمتها الحقيقية، ويجب أن يحتسب التصحيح الدوري وفقاً لمعادلة حسابية مضمّنة بالنص القانوني، تطبق مباشرة من أصحاب العمل تحت طائلة العقوبة.