الدولة الفلسطينية في صورتها الفعلية

ثمة «دولة فلسطين». لها نشيد وعلم. ولها سجون، بعضها موسوم بسمعة التعذيب.1 لها رئيس انتُخب آخر مرة في العام 2005، وما زال، حتى اللحظة، متمسّكاً بسلطة بلا شرعية. لها مجلس تشريعي أُبطِل بمرسوم تنفيذي. تعدّ قوات أمنها الوطني، بما تضمّه من شرطة حدود واستخبارات عسكرية وقوة مسلّحة ووحدة نخبة في الأمن الرئاسي، قرابة 65 ألف عنصر. هي دولة يلتهم الأمن القسط الأوفر من موازنتها،2 في ظل استعمار عسكري قائم هدفه انتزاع أمن الفلسطينيين وأرضهم وسبل حياتهم. توفّر هذه الدولة العمل لنحو 28% من الأيدي المأجورة في الضفة الغربية وقطاع غزة.3 تدير مدارسها ومستشفياتها وتدفع أجور موظفيها. بلغ دينها العام في العام 2024 نحو 4 مليارات دولار. لها حضور دبلوماسي في الأمم المتحدة وحول العالم، وتحمل صفة مراقب غير عضو، وتعترف بها 147 دولة من أصل 193. دولة تنتظر اعترافاً قد يأتي في أيلول/سبتمبر أو في العام المقبل، أو بعد 5 سنوات، أو حتى بعد 20 عاماً، حين تلبّي الشروط وتجري الإصلاحات. إنها «الدولة» الفلسطينية كما هي موجودة فعلاً: مقموعة وقامعة؛ تتكوّن في ظل انتظارها الأبدي؛ وتتشكّل في تناغم متزايد مع أوامر النظام الإمبريالي والاستعماري. دولة لا وجود لها إلا في اعترافها المؤجّل والمُحتمل.

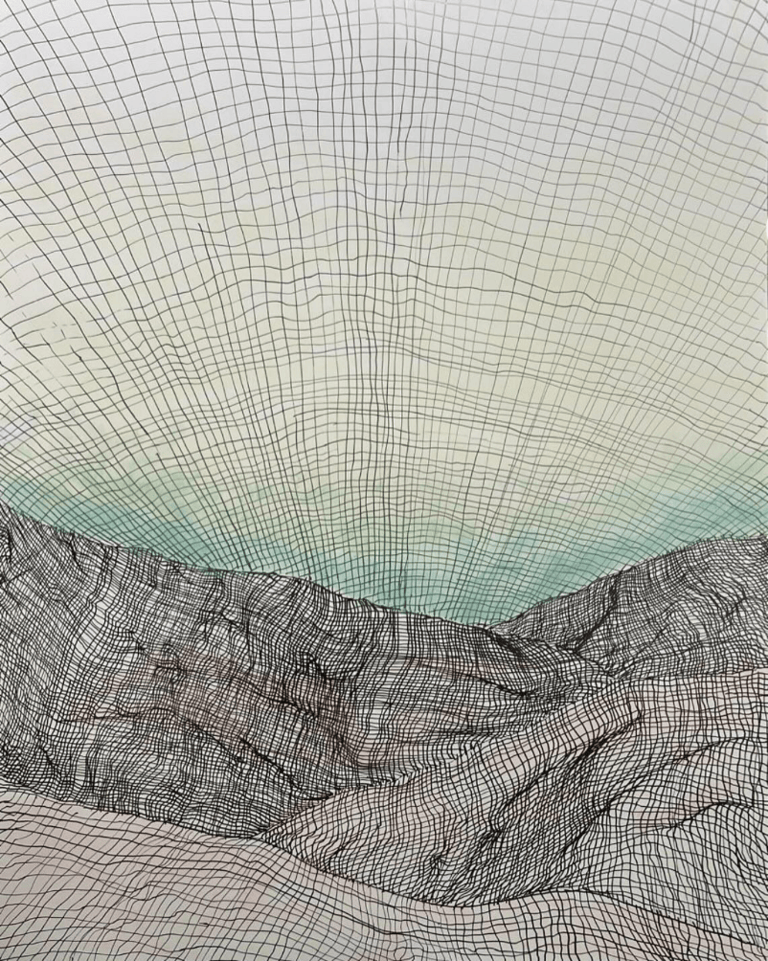

فنان فلسطيني يكتب على جدار في رام الله: «كما تعرف، الجغرافيا تختلف بسبب أوسلو. إلا أنه: «عش نيصاً وقاتل كالبرغوث». الاقتباس المرفق مأخوذ من نص للثوري الفلسطيني الشهيد باسل الأعرج، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في العام 2017.[1]

يكتسب تقييم وضع «الدولة» القائمة فعلياً أهمية مضاعفة مع عودة خطاب الاعتراف بـ«دولة فلسطين» — من بريطانيا وفرنسا وأستراليا، وغيرها — كحل للإبادة الاستعمارية. المقصود بـ«دولة فلسطين» هنا هو البنية الفعلية من مؤسّسات وأفكار وأشخاص تتجمّع حول مطلب الدولة الفلسطينية. ليس الغرض من التحليل إنكار غياب السيادة أو الاتصال الجغرافي، وهما ركيزتان أساسيتان لأي دولة، ولا التغاضي عن تبعية هذه الدولة البنيوية والواضحة للاستعمارالاستيطاني الإسرائيلي، بل الهدف هو تحليل أشكال بناء الدولة الفلسطينية التي ترسّخت في ظل ظروف قاهرة من السلب والتوسّع الاستعماري. الرهانات السياسية لمثل هذا التحليل بالغة الأهمية: 1) تمييز «الدولة» القائمة كصيغة مهيمنة بين تصورات متعدّدة لبناء الدولة والتحرّر الفلسطيني، كثير منها أكثر راديكالية وتقدمية؛ 2) تقييم آليات بقاء مؤسسات هذه «الدولة» عبر أدوات القمع واستمالة الرضا، على الرغم من هشاشتها البنيوية وتبعيتها؛ و3) الأهم، إبراز كيفية مواصلة القوى المناهضة للاستعمار في فلسطين مقاومتها، وبالتالي كشف حدود هذه «الدولة» الفعلية.

إنها «الدولة» الفلسطينية كما هي موجودة فعلاً: مقموعة وقامعة؛ تتكوّن في ظل انتظارها الأبدي؛ وتتشكّل في تناغم متزايد مع أوامر النظام الإمبريالي والاستعماري. دولة لا وجود لها إلا في اعترافها المؤجّل والمُحتمل.

لم تكن اتفاقيات أوسلو التي وُقّعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكم الاستعماري الإسرائيلي في العامين 1993 و1995 مجرد وثائق سياسية، بل صيغة حاكمة لـ«الدولة» التي أُريد لها أن تقوم. فقد جمّدت الاتفاقيات في بنودها شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي رسمت مسبقاً حدود الصراع الفلسطيني وأطره، داخل فلسطين التاريخية وخارجها. وحصرت الإتفاقية الجغرافيا المحتملة للدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في العام 1967 — القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة — أي في 22% من أرض فلسطين، وأقصت مليوني فلسطيني من الداخل المحتل في العام 1948، أي الـ78% الباقية، إلى موقع الأقلية في دولة الاحتلال، تحت المسمى المُضلِّل «عرب إسرائيل». بهذا، جرى تطبيع احتلال 1948 بوصفه شرعياً، في مقابل تصوير احتلال 1967 كحالة «استثنائية». كانت تلك السنة نقطة انعطاف سمحت لإسرائيل برسم خطاب جغرافي يُعيد إنتاج 1948 كأمر مشروع، ويضع مستوطنات 1967 في خانة الخروج عن القاعدة. وفي ميزان الشرعية واللاشرعية هذا، يغدو الاستيطان في الضفة الغربية غطاءً لشرعنة المستوطنة-المدينة تل أبيب. كرّست أوسلو هذه البنية الخطابية، فمزّقت الكيان الوطني الفلسطيني وأوغلت في تفتيت جغرافياته، كاشفةً جوهر حل الدولتين: مشروع عنصري وفصلي أطاح بالوحدة الوطنية الفلسطينية وفتح الطريق أمام مزيد من التوسّع الاستعماري.

كما آمل أن أُبيّن، بلورت الاتفاقيات منعطفاً محكوماً بتناقض عضوي: محاولة بناء دولة قومية فلسطينية نيوليبرالية ضمن حدود غزو استعماري مستمر لفلسطين. يعكس هذا التناقض عجز الصهيونية المستمر وفشلها في استكمال غزوها الحاسم لفلسطين، وهو عجز يتأثر بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل مرحلة تاريخية. شكّلت أوسلو ومعها ما يُعرف بـ«خطة فك الارتباط عن غزة» في العام 2005، ساحات مكثفة لصعود التيار الصهيوني اليميني المتطرف، وفي الوقت نفسه، لإعادة تشكّل قوى فلسطينية مناهضة للاستعمار. من هذا المنظور، ليس تعهّد بعض الدول الأوروبية والأنغلو-أميركية، مثل إسبانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، بالاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية» القائمة اليوم، سوى محاولة يائسة للحفاظ على الوضع الاستعماري القائم.4 قدّمت أوسلو عبر تمويل هذه المؤسسات ورعايتها من دون المساس بجوهر المسألة الاستعمارية، آلية غير مسبوقة للتدخل في النسيج الثقافي والاجتماعي والسياسي الفلسطيني، بهدف تعطيل القوى المناهضة للاستعمار و«إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني».5 والاعتراف، بهذا المعنى، لا يكرّس الوضع القائم فحسب، بل يكيّف أيضاً طموحات الفلسطينيين في الدولة مع متطلبات الإمبريالية الأميركية والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، ويسعى إلى امتصاص الزخم المناهض للاستعمار الذي اجتاح العالم مطالباً بإنهاء الحكم الاستعماري الإسرائيلي وتجريم الصهيونية وتفكيكها كأيديولوجيا إبادية.

محادثات بين السيف والعنق

«من مشهد غير مألوف» للفنان الفلسطيني العزيز عاطف.

يقدّم الفنان الفلسطيني العزيز عاطف مشهد الإبادة كلوحة بصرية غير مألوفة: خيوط ضماد تنسج البحر، لا لستر جراحه بل لفضحها. أرض بكاملها غمرتها الضمادات المنسوجة بخيط دقيق، وفي تفاوت كثافتها ترتسم «الخطوط الاستعمارية» بين فلسطين التاريخية وجغرافيا غزة، خطوط من جراح. لم يكن المشهد «غزواً» بل كسراً للأقفاص، عودةً إلى الجذور. إنه مشهد غير مألوف، لكنه شديد التاريخية، طبقات متراكمة من السلب والاقتلاع. الإبادة غايتها النزع والترحيل والتأديب. وإن تعذّر النزع، فـ«النقل الطوعي». لكن أمام صمود غزة ومقاومتها، وأمام الإغلاق المستمر للمعابر من دولة مصر المتواطئة، تعثّر مشروع النزع الكامل. وعلى الرغم من إلحاح الصهيونية الإبادي، يبرز اليوم، في ظل مقترحات متوالية لوقف إطلاق النار، بديل آخر: تدجين غزة ضمن إحداثيات السياسة والاقتصاد التي أنجبتها أوسلو في الضفة الغربية، وجرّها قسراً إلى مدار «دولة فلسطين» القائمة، «المصلَّحة» و«المُنعشة»، تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

تبلورت فكرة «الدولة الفلسطينية» القائمة اليوم في أواخر الثمانينيات كمنفذ خلاص لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت آنذاك تحت قبضة فتح، بعد أن اقتُلعت قسراً من الأردن، ثم من لبنان وتونس. رأت القيادة التقليدية أن تأسيس نواة إقليمية داخل فلسطين بات ضرورة. وقد غذّت الانتفاضة الأولى في العام 1987 هذا المطلب بروحها الوطنية الشعبية الأصيلة، فيما استثمرت تلك الطاقة سياسياً. كانت الانتفاضة ضربة لهيكل السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية، لكنها اصطدمت بمسار موازٍ: تسارع النيوليبرالية في الاقتصاد الإسرائيلي، بما تتطلبه من انفتاح على الأسواق العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرّة وتعبيد مسارات رأس المال.6 فقد أحاط شمعون بيريز فريق مفاوضات أوسلو بممثلين عن مصالح رأس المال الإسرائيلي،7 طامحين إلى تسخير الاتفاقيات لتطويق «القدرات التخريبية» للمقاومة الفلسطينية. ولم تكن إسرائيل استثناءً؛ فالموجة النيوليبرالية اكتسحت العالم مع انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، مانحة الكتل الحاكمة في المراكز الإمبريالية والاستعمارية الأدوات المادية والعقائدية لنسف ما حققته الحركات التحررية والاشتراكية التقدمية عبر العقود.

والاعتراف لا يكرّس الوضع القائم فحسب، بل يكيّف أيضاً طموحات الفلسطينيين في الدولة مع متطلبات الإمبريالية الأميركية والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، ويسعى إلى امتصاص الزخم المناهض للاستعمار

تروي تجارب كثيرة كيف رُوّضت الحركات المناهضة للاستعمار بأسلوب ما يسميه غلين كولتهارد — وهو يكتب عن كندا الاستعمارية الاستيطانية — «سياسات الاعتراف الاستعمارية»،8 والتي انتشرت بكثرة بعد الثمانينيات. سياسات تنسج منظومة من القنوات القانونية والدبلوماسية لابتلاع المطالب الأصلانية بالتحرر من الاستعمار أو محوها أو تدجينها أو إبطالها. إرتَدَت هذه السياسات في جنوب أفريقيا ثوب إنهاء الفصل العنصري السياسي في العام 1994، لكن بلا أي مشروع جاد لإعادة توزيع الأرض والموارد يقتلع جذور التفاوت الذي أنبتته عقود من التراكم الرأسمالي-الاستعماري-العنصري.9 في شمال إيرلندا، تمثلت في اتفاق «الجمعة العظيمة» الذي رحّل قضية الأرض وإيرلندا الموحّدة إلى أجل غير معلوم. وفي فلسطين، حملت الاسم: أوسلو. اتفاق سلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، أعقبه بروتوكول باريس الاقتصادي10 الذي منح إسرائيل يداً مطلقة على الضرائب والمعابر. أرست هذه الاتفاقيات، في صيغها المتنوعة، تحالفاً بين رأس المال والاستعمار يخدم الكتل الاستيطانية المهيمنة، وشرّعت الطريق أمام القوى الرجعية التي تربّعت على عرش اللحظة الثورية بين الستينيات والثمانينيات لتقود مشاريع بناء دولها. هكذا، وبخلاف التصوّر السائد بأن جنوب أفريقيا المعاصرة ترسم ملامح فلسطين الحرة مستقبلاً، تكشف التجربتان عن وجهين مختلفين للحل النيوليبرالي نفسه تجاه البُنى الاستعمارية الضاربة في الجذور.

وفرت اتفاقيات أوسلو إطاراً لاستمرار التحالف بين النيوليبرالية والاستعمار، وهو ما شكّل الحدود الفعلية لـ«الدولة الفلسطينية» القائمة اليوم. لم تكن القيادة الفلسطينية الرسمية ضحية خداع، بل وجدت في أوسلو مخرجاً انتهازياً وسط ظرف دولي خانق: تراجع المدّ التحرري المناهض للاستعمار وتداعيات حرب الخليج والأثر السياسي السلبي لدعم ياسر عرفات لغزو العراق للكويت ونهاية الحرب الباردة. أرادت منظمة التحرير إطلاق مشروع بناء دولة، لكن بحلول ذلك الوقت كانت قد خضعت لهيمنة قوى سياسية أقل راديكالية ورجعية تخلّت عن برنامج شامل للتحرر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. باتت حركة فتح، الحزب المهيمن، تعبّر عن مصالح رأس المال الفلسطيني في الشتات والفئات الرجعية من البرجوازية الصغيرة. ومن اللافت أن الاتفاقيات سمحت لعدد محدود من الفلسطينيين بالعودة (قُدّر بين 40,000 و100,000)، كان كثير منهم يمتلك المهارات ورأس المال اللازمين لإطلاق ما سُمّي بـ«الاقتصاد الفلسطيني الناشئ».11 وحتى اليوم، يصرّ الموالون لأوسلو على أن هذه كانت أول «عودة» فعلية للفلسطينيين المهجّرين، على الرغم من مرور هذه العودة من الحواجز والمعابر المسيطر عليها إسرائيلياً. أصرّت منظمة التحرير في ظل سيطرة حزب واحد وخطاب شرعية قائم على التضحية والمقاومة المسلحة، على كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كان الهدف بناء دولة تحت حكم حزب واحد بزعامة كاريزمية وشعبوية، وهو مسار يشبه تجارب عديدة في سياقات ما بعد الاستعمار، لكن مع فارق أساسي: مواجهة مشروع استيطاني استعماري قائم ونشط.

لم تكن الاتفاقيات بداية، بل نقطة مفصلية في عملية تدريجية من التناغم بين القيادة المهيمنة في منظمة التحرير الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي من جهة، والبرجوازية الفلسطينية المنتشرة في أنحاء العالم وطموحاتها للتنمية الرأسمالية الوطنية والكتلة الحاكمة الرجعية في الدول العربية المجاورة (حيث تبلورت بعض أقوى تيارات رأس المال الفلسطيني بشكل عضوي) من جهة أخرى. لكن لم تأتِ الهيمنة التدريجية لهذا الميل الإصلاحي من دون مقاومات. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، أدرك الكثير من المثقفين والفنانين الفلسطينيين تمام الإدراك خطر المفاوضات في ظل التوسع الاستعماري المستمر ورفض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وصف غسان كنفاني الأمر في مقابلة شهيرة، بأنه «محادثات بين السيف والرقبة».12 كما أنتج ناجي العلي في ثمانينيات القرن الماضي كماً غزيراً من الرسوم الكاريكاتورية السياسية التي أبرزت النهج الاستسلامي والانتهازي للقيادة الفلسطينية الرسمية، وهو ما كلّفه حياته في النهاية13. وكتب غالب هلسا في أواخر الثمانينيات عن الطرد المنهجي للمثقفين الفلسطينيين العضويين من صفوف منظمة التحرير وتحولها إلى حكم الحزب الواحد (فتح).[16] ومع منتصف الثمانينيات، ظهرت حركة حماس التي، كما سنرى، صاغت أيضاً رفضاً سياسياً إسلامياً قوياً لهذا المنطق الإصلاحي القائم على مفاوضات غير متكافئة مع النظام الاستعماري.

التناقضات المرحلية

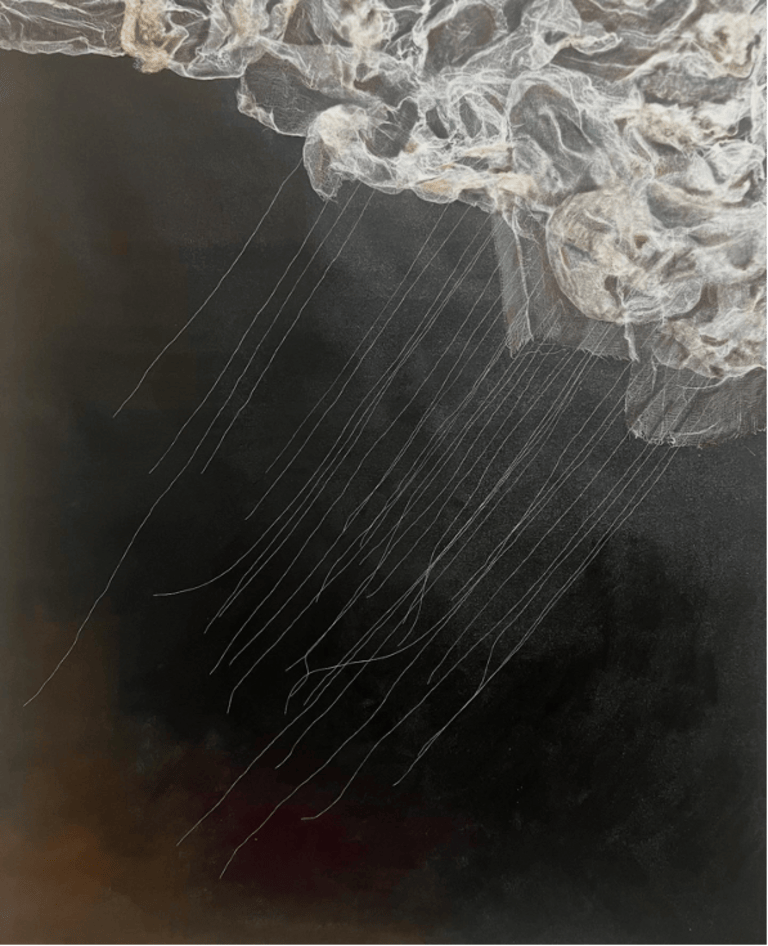

«شفاء الأمة». عمل للفنان الفلسطيني العزيز عاطف.

كرّست اتفاقيات أوسلو شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أصبحت تحدد وتقيّد مجال الصراع السياسي الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات. ولا يعني ذلك أنّ الفلسطينيين في كل مكان خضعوا آلياً لإملاءات الاتفاقيات التاريخية، بل إن الاتفاقيات صاغت جملة من القوى المادية التي لا بدّ من التعامل معها (بالتفاوض، أو الإحباط، أو الانقلاب عليها، أو مقاومتها...) عبر مختلف مستويات الحياة الفلسطينية. في الضفة الغربية وقطاع غزة، أتاح هذا الإطار للسلطة الفلسطينية — الهيئة الحاكمة لـ«الدولة الفلسطينية» القائمة — استقطاب قاعدة اجتماعية محدودة، تضم فئات من البرجوازية الفلسطينية المتحمسة لفرص «السوق الحرة». يُضاف إلى ذلك أنّ 28% من القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية (من أصل 681,000 عامل/ة) يعملون في القطاع العام التابع للسلطة،14 وهذا لا يدمجهم تلقائياً في قاعدتها الاجتماعية، لكنه يُبقيهم على صلة بها عبر الأجر وما يحمله من آليات ضبط وإدارة. والأجر في فلسطين ساحة دائمة للتجاذب، نظراً لتقلبه. فمنذ بدء الإبادة، حجبت إسرائيل عائدات الضرائب التي نصّ بروتوكول باريس على تحويلها للسلطة؛ وفي النصف الأول من العام 2024، احتجزت 1.8 مليار شيكل،15 ما أدّى إلى دفع 30%–70% فقط من الرواتب الفعلية للموظفين العموميين. كما يمنح هذا الحجز إسرائيل ورقة ضغط للتفاوض وفرض تنازلات إضافية، خصوصاً في التنسيق الأمني وحجب رواتب عائلات الشهداء والأسرى. هذا هو جوهر تبعية السلطة الفلسطينية البنيوية للمستعمر الاستيطاني، وما يجعلها عرضة لضغوطه وقدرته على فرض شروطه.

في منعطف أوسلو، لم يعد الأجر مجرد أداة انضباط في يد الرأسماليين، بل أصبح جزءاً من آلية استعمارية للإفقار والسيطرة. يرتبط هذا الأجر بحزمة أوسع من السياسات النيوليبرالية التي عمّقت المديونية في فلسطين.16 والدَّين، هنا، أداة ضبط: أن يُطارَد الفلسطيني عبر محاكم السلطة وأجهزتها الأمنية لعدم سداده، أو لعجزه عن تغطية شيك. إنه شكل اجتماعي من أشكال النظام الاستعماري، يسرق من المستعمَر أرضه وموارده ثم يعاقبه على بقائه. ومع ارتباط آلاف العمال العاطلين في الضفة الغربية بقروض من بنوك فلسطينية، وجد كثيرون أنفسهم مطاردين من محاكم السلطة وقواتها لـ«تسديد» ما عليهم من «ديون». لفهم البعد الانضباطي للأجر كأداة عنف استعماري في منعطف أوسلو، لا بد من النظر إلى ظروف عمل الفلسطينيين في المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

قبل الإبادة، ارتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 78,000 في العام 2010 إلى 173,000 في العام 2022.17 هؤلاء العمال، داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، محرومون منهجياً من أي حماية قانونية أو نقابية ويواجهون سرقة الأجور ورسوم تصاريح العمل ورسوم الوسطاء. يتعرضون للملاحقة عند الحواجز وللاعتداء بالغاز المسيل للدموع، وأحياناً بالرصاص المطاطيّ أو الحيّ؛ وفي أماكن العمل للإهانة؛ وفي الروتين البيروقراطي الإسرائيلي، للاحتجاز الفعلي حتى يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر. مع بدء الإبادة، مُنع معظمهم من دخول أماكن عملهم، ما تركهم بلا عمل أو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم عبر طرق بديلة، كالقفز فوق جدار الفصل العنصري. ومنذ ذلك الوقت، تعرض كثير من عمال غزة للاختطاف أو الاعتقال أو الاختفاء القسري. على مدى عقود، سعت الدولة الاستيطانية إلى تقليص اعتمادها على اليد العاملة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، تعزيز تبعية الفلسطينيين لفرص العمل في إسرائيل، التي لا تُمنح إلا عبر «تصريح أمني» تأديبي

بالإضافة إلى ذلك، تضم السلطة الفلسطينية أكثر من 65,000 عامل في القطاع الأمني في الضفة الغربية، يتلقون تدريبهم بشكل مباشر أو غير مباشر من القوات العسكرية الأميركية.18 بينما ينال بعض عناصر الأجهزة الأمنية موقع الطبقة الوسطى بفضل تعليمهم العسكري ووظائفهم، يُستقدم كثيرون من بؤر الفقر المترامية على هوامش النظام الطبقي في المدن والقرى والمخيّمات. يشكل هؤلاء قوة مهمَّة أصبحت أكثر قسرية وتصادُمية في استهدافها للمقاومة الفلسطينية المناهضة للاستعمار. ومع عجز السلطة الفلسطينية عن تحقيق تطلعاتها في إقامة الدولة واعتمادها البنيوي على الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على القدرات القمعية لقواتها الأمنية. وقد استُثمر جهد أيديولوجي كبير في تحويل شرائح من الفلسطينيين الذين أفقرهم الاستعمار إلى ذراع فعلية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. يشمل هذا الجهد المساعدات والتمويل الأمني من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإدارة عملية «تمهين وتحديث» قوات الأمن الفلسطينية من قبل جنرالات في الجيش الأميركي19 ونقل الخبرات من الأجهزة الأمنية العربية المجاورة، بما فيها الأردن ومصر، وهما بلدان يتمتعان بمستويات قصوى من المراقبة والرقابة والقمع، وسلسلة كاملة من الأساليب الأبوية والزبائنية التي تعزز الولاء بين أفراد الأمن. وفي اللحظة الراهنة، تُطرح صيغة من هذا «التنسيق الأمني» لقطاع غزة من قبل الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية.

كانت الانتفاضة ضربة لهيكل السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية، لكنها اصطدمت بمسار موازٍ: تسارع النيوليبرالية في الاقتصاد الإسرائيلي، بما تتطلبه من انفتاح على الأسواق العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرّة وتعبيد مسارات رأس المال

ليست السلطة الفلسطينية وحدها ما يحدد ملامح منعطف أوسلو. فالمنعطف، كما يعرّفه ستيوارت هول في سياق آخر، هو «تكثيف التناقضات» الناتج عن لحظة توقيع اتفاقيات أوسلو. يذكّرنا هول بأن «المنعطف» ليس مجرد مقطع زمني (أي 1993 حتى اليوم)، بل هو تراكم واندماج للتناقضات، أو كما يقول لينين، اتحاد «تيارات وظروف مختلفة». لا يعني هذا التراكم ببساطة توصيف القوى الموجودة في لحظة معينة أو الإشارة إلى تعقيدها، بل يشمل أيضاً تحليل التراتب الذي تخلقه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية السائدة. من هنا، يضع أي تحليل سياقي الرهانات السياسية في صلبه، إذ يركّز على العلاقات غير المتكافئة التي تنظّم التفاعلات بين الطبقات الاجتماعية وعلى التوترات السياسية الناتجة عنها، مع الانتباه إلى الثغرات التي يمكن استثمارها لإحداث تحوّل في النظام الاجتماعي.

وبما أن المنعطف يشهد أفول بعض العلاقات والقوى وظهور أخرى، فمن المفيد رسم الملامح، ولو بشكل أولي، لإعادة الاصطفاف الانعطافي للقوى السياسية في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية وما يترتب عليها بالنسبة إلى «دولة فلسطين» القائمة فعلاً. لقد أصبحت اتفاقيات أوسلو موقعاً مكثفاً لتجسيد الطاقات والمشاعر الفلسطينية المناهضة للاستعمار. ومن هذا المنظور، من المهم التمييز بين «دولة فلسطين» القائمة كما وُصفت أعلاه، وبين الإرث الغني للنضال الفلسطيني من أجل أشكال أكثر تحررية لبناء الدولة، تقدمية اجتماعياً وملتزمة بتصورات مناهضة للاستعمار والرأسمالية. إن الحصر الأيديولوجي لمسار النضال التحرري الفلسطيني الطويل، عبر جغرافياته المختلفة، بمشروع محدد وواضح لبناء دولة قومية نيوليبرالية، هو من أكثر النتائج المدمرة لاتفاقيات أوسلو. وباعتباره مشروعاً تقوده البرجوازية الوطنية الفلسطينية ويهدف إلى رعاية مصالحها، فإنه يسعى إلى احتواء وتسطيح السياسة الفلسطينية المناهضة للاستعمار. وبعبارة أخرى، فإن «دولة فلسطين» القائمة فعلاً هي تشكّل ظرفي مرهون بظروف تاريخية يمكن، بل ويجب، إعادة صياغته لتحقيق أهداف أكثر تحررية.

يوجد طيف واسع من التصوّرات الفلسطينية للتحرر، بل إن منظمة التحرير نفسها عرفت أشكالاً متعدّدة من تصوّر الدولة، تختلف جذرياً عن النموذج الذي كرّسته اتفاقيات أوسلو. من أبرزها رؤية 1971 التي أقرّها بالإجماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة، معلناً أن «الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني ليس صراعاً عنصرياً أو دينياً ضد اليهود»، وأن الدولة المنشودة في فلسطين المحررة من الإمبريالية الصهيونية ستكون ديمقراطية فلسطينية، يعيش فيها كل من يرغب بسلام وبحقوق وواجبات متساوية.[23] ربط القرار بوضوح بين إعاقة الثورة الفلسطينية والتحالف القائم بين «الإمبريالية العالمية» و«الإمبريالية الصهيونية» و«القوى المعادية للثورة في الوطن العربي»، ودعا إلى نضال أممي يصطف مع «جميع القوى المناضلة ضد الإمبريالية والاستعمار والاضطهاد والعنصرية والاستغلال»، ويسعى لحشد «كل قوى العدل والتحرر والسلام في العالم» إلى جانبه. شدّد غسان كنفاني في كتاباته من تلك المرحلة على أن قيام الدولة الفلسطينية يستلزم هزيمة مرتكزات الإمبريالية الأميركية في المنطقة والأنظمة العربية الاستبدادية والقوى الاجتماعية الرجعية داخل فلسطين20فالصهيونية تمثل نقطة تفتيش في وجه الديمقراطيات الشعبية الحقيقية في المنطقة، والتحرر الفلسطيني هو عقدة مركزية في نضال أوسع ضد الإمبريالية إقليمياً وعالمياً.

لا تشكّل هذه التصوّرات والممارسات التحررية مجرد أرشيف لماضٍ مضى قد يساعدنا تحليلياً وسياسياً على تجاوز مأزق دولة أوسلو، بل هي قوة مادية كامنة ما زالت تُشعِر بوجودها عبر جبهات مختلفة داخل المجتمع الفلسطيني: في اتحادات الطلبة والحركات الشبابية والمنظمات الثقافية، وخصوصاً في حركة الأسرى السياسيين؛ وهي كامنة لأنها تُستهدَف بشكل منهجي بالقمع والسجن والتشويه والاغتيال على يد كلّ من نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وقوات أمن السلطة الفلسطينية. وهي أيضاً كامنة بسبب فشل اليسار في إعادة تنظيم نفسه منذ ما بعد ثمانينيات القرن الماضي، ليس في فلسطين فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وفرت اتفاقيات أوسلو إطاراً لاستمرار التحالف بين النيوليبرالية والاستعمار، وهو ما شكّل الحدود الفعلية لـ«الدولة الفلسطينية» القائمة اليوم. لم تكن القيادة الفلسطينية الرسمية ضحية خداع، بل وجدت في أوسلو مخرجاً انتهازياً وسط ظرف دولي خانق: تراجع المدّ التحرري المناهض للاستعمار وتداعيات حرب الخليج والأثر السياسي السلبي لدعم ياسر عرفات لغزو العراق للكويت ونهاية الحرب الباردة.

برزت حماس، كحركة سياسية وحزب، على الساحة الفلسطينية في صراع تأسيسي مع اتفاقيات أوسلو، وتمكّنت تدريجياً من الاستحواذ على مؤسسات الحكم في قطاع غزة. كانت أوسلو في بداياتها، مرآة الصراع التي بلورت فيها الحركة رؤيتها. انبثقت حماس، في العام 1987 من رحم الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين على موجة الانتفاضة الأولى وفي قلب خيبة القوميات العربية العلمانية وصعود الإسلام السياسي في المنطقة، لتطرح برنامجاً وطنياً ذا نفس إسلامي، جوهره مقاومة الاستعمار الإسرائيلي. ردّت حماس بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي في العام 1994، حين أطلق المستوطنون النار على المصلين فقتلوا 29 فلسطينياً، بعمليات مسلحة ضد الجيش والمستوطنين. ومع رفضها الحاسم لأوسلو وخضوع منظمة التحرير للإملاءات الأميركية والإسرائيلية، بنت الحركة قاعدة شعبية عريضة عبر مختلف الطبقات، توّجت بفوزها في انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006. يعود بعض نجاح الحركة ببساطة إلى فشل بدائلها، وخصوصاً فتح واليسار الفلسطيني، لكن جزءاً كبيراً منه يرتبط بقدرتها التنظيمية، وبقدرتها على الاستجابة للمصالح المحلية للمجتمعات الفلسطينية، وبموقفها الواضح في مقاومة الاستعمار الإسرائيلي وإملاءات اتفاقيات أوسلو. أصبح قمع حماس بوصفها البديل السياسي لسلطة فتح تحدياً مؤسساً لطبيعة حكم الأخيرة، التي اعتقلت نشطاء الحركة وعذبتهم. ومع الانتفاضة الثانية في مطلع الألفية، ازدادت حماس قوةً في مواجهة أكثر عنفاً وصلابة مع الاستعمار الإسرائيلي.

عقب وفاة/اغتيال ياسر عرفات في العام 2004، فاز الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس في الانتخابات الرئاسية في العام 2005. وضعت إسرائيل في العام نفسه ما أسمته، على نحو مضلل، «خطة فك الارتباط الأحادية» عن قطاع غزة. وعلى الرغم من تقديمها مراراً وتكراراً كإشارة على حسن النية الإسرائيلية تجاه السلام، كانت الخطة أولى خطوات حصار القطاع، وقد نُقل معظم المستوطنين الذين أُخرجوا من القطاع إلى الضفة الغربية. قررت حماس في خطوة مفاجئة، نظراً لرفضها إطار اتفاقيات أوسلو، المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006 وفازت بأغلبية مقاعده. حصلت فتح على نحو 41% من الأصوات، فيما حصلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحزب الفلسطيني اليساري، على نحو 4%. وعلى الرغم من تأكيد المراقبين المستقلين على نزاهة الانتخابات، فرضت إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على السلطة الفلسطينية، مطالبين الحكومة التي تقودها حماس بالاعتراف بالاتفاقات الحاكمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير والاعتراف بالدولة الاستعمارية الإسرائيلية، ونبذ المقاومة المسلحة. جاءت هذه المطالب من دون أي ضغط حقيقي على إسرائيل لتفكيك مشروعها الاستعماري في فلسطين. إضافة إلى ذلك، اعتقلت إسرائيل واغتالت بشكل منهجي قادة ونشطاء حماس.

بعد اقتتال دموي بين أنصار فتح وحماس أودى بحياة نحو 300 فلسطيني، تكرّس في العام 2007 الانقسام الجغرافي: غزة بقيادة حماس، والضفة بقيادة فتح. خضعت الأولى لحصار إسرائيلي خانق، فيما تحولت الثانية إلى مختبر لمشروع السلطة الفلسطينية النيوليبرالي لبناء الدولة. حينها، باتت الأجهزة الأمنية للسلطة تُعرف في الشارع الفلسطيني بـ«قوات دايتون»، نسبةً إلى الجنرال الأميركي كيث دايتون المكلّف بقيادة عملية «تحديث» المؤسسة العسكرية للسلطة.21 شدّد هذا الصراع المسلح مع حماس من التحالف بين السلطة والإمبريالية الأميركية والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، فيما استُخدم خطاب «التحديث» و«الإصلاح» لتكييف مؤسسات السلطة على نحو متزايد مع الشروط الاستعمارية والإمبريالية.

ومع ذلك، أصبحت كل من اتفاقيات أوسلو وما يُسمّى «خطة الانفصال» مواقع مكثفة لتجسيد اليمين الإسرائيلي المتطرف وتعطشه الذي لا يروى للعنف الاستعماري والتوسع. تُبيّن هنيدة غانم في دراسة دقيقة ومفصّلة لصعود اليمين الإسرائيلي الجديد، ارتباط هذا الصعود بإخفاقات الصهيونية الليبرالية في «إتمام» غزوها لفلسطين بشكل حاسم.22 فمنذ العام 1995، رسّخت قوى اليمين المتطرف حضورها المؤسّس (الذي كان قائماً بالفعل منذ فوز حزب الليكود في العام 1977) باغتيال أحد مهندسي الاتفاقيات، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين. وفي ذلك الوقت، ظهر وزير الداخلية الإسرائيلي الفاشي الحالي، بن غفير، للمرة الأولى على الساحة السياسية الإسرائيلية. فقبل 3 أسابيع من اغتيال رابين، ظهر بن غفير على التلفزيون الإسرائيلي وهو يحمل شعار سيارة كاديلاك سُرق من سيارة رابين، وقال: «كما حصلنا على هذا الشعار، يمكننا أن نصل إلى رابين»23. من خلال سلسلة من المواجهات والتناقضات مع المؤسسات الليبرالية الإسرائيلية، دفعت هذه القوى، إلى جانب دراما نتنياهو الشخصية وفساده السياسي حزب الليكود إلى الدخول في كتلة حاكمة تضم أكثر العناصر تطرفاً في اليمين المتطرف. ومع صعود قوى اليمين المتطرف عالمياً، ولا سيما صعود دونالد ترامب إلى قمة الإمبريالية الأميركية، مكّن هذا المزيج من العوامل اليمين الصهيوني المتطرف من الاستيلاء على جهاز الدولة الإسرائيلية. وكان هدفهم الدائم هو التخلص من كل فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية: إتمام غزو «بتفويض إلهي» لفلسطين.

من المهم الإشارة إلى أن الصهيونية الليبرالية (حزب العمل) والصهيونية المحافظة (الليكود) والكتلة الصهيونية الدينية الناشئة والأكثر تطرفاً، تتفق جميعها على استعمار فلسطين، لكنها تختلف فقط في وسائلها. لم يكن رابين مجرد الموقّع على اتفاقيات أوسلو، بل كان أيضاً مهندس سياسات «القبضة الحديدية» الوحشية التي صُممت لقمع الانتفاضة الأولى بعنف.24 لذلك، ليس من المستغرب أن يرى كثيرون في فلسطين وخارجها أن هذه الفروقات سطحية، معتبرين إياهم جميعاً وجوهاً لعملة واحدة. لكن هناك ضرورة سياسية لفهم الفروقات والاختلافات والاحتمالات الطارئة داخل الصهيونية وعنفها الاستعماري. يكشف التأمل في الحركة التاريخية للصهيونية عن تبعياتها وهشاشتها أمام الظروف الجيوسياسية والمقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يزعزع ادعاءاتها الأيديولوجية بالدوام. ترتكز المقاومة على التصدعات والخصومات داخل هذه الحركات التاريخية لتكون أكثر دقة في استهداف المشروع الاستعماري الصهيوني.

الإبادة في المنعطف التاريخي المشروط

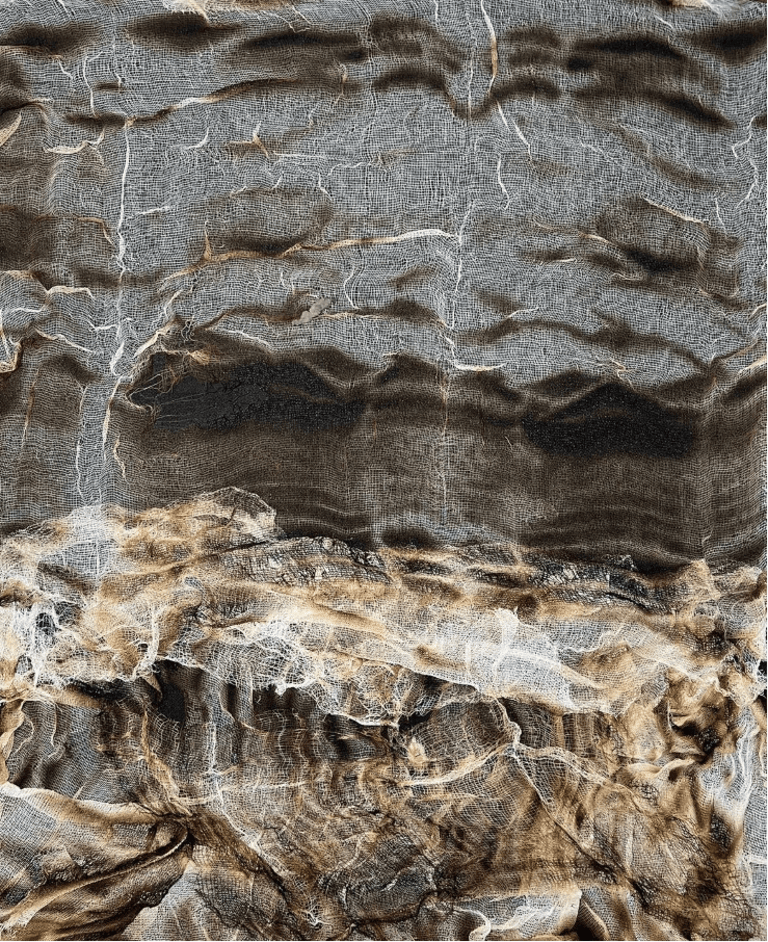

«الأرض المحروقة». عمل للفنان الفلسطيني العزيز عاطف.

الإبادة تجلٍّ ظرفي ومشروط لتناقض عضوي كامن في قلب الصهيونية: استكمال الغزو الذي انطلق في العام 1948، حين أُقصي 750 ألفاً عن أرضهم ودمرت أكثر من 450 قرية فلسطينية. هي سياسة «الأرض المحروقة» التي تُعطّل إمكانية الالتئام أو الإصلاح. لم تحسم الصهيونية غزو فلسطين؛ بل ظلت تعيش في هاجس وجودي لا يهدأ. لذلك يفتتح الصهاينة خطابهم بالمطالبة بـ«حق الدولة في الوجود»؛ وكما قال فريد موتِن: «الدول لا حقوق لها، ولا ينبغي أن تكون لها حقوق».25. يكشف هذا السؤال قلقاً تأسيسياً؛ قلقاً انفضح بقوة في السابع من أكتوبر، وهو نفسه الذي يحوّله اليمين المتطرّف بقيادة نتنياهو إلى أداة لحشد القبول داخل إسرائيل وخارجها لمشروعه الإبادي. ويطلّ هذا البنيان الأيديولوجي في صور شتّى: اتهامات بمعاداة السامية تصطنع موقع الضحية في وجه أي احتجاج مهما صغر؛ روايات كاذبة عن أطفال قُطعت رؤوسهم؛ وإصرار على وصل المحرقة بيوم 7 أكتوبر في سردية مغلوطة تاريخياً. وبهذا النهج، استطاعت الصهيونية، على مدى عقود، أن تنتج ذواتاً وأفكاراً وبُنى أيديولوجية تُخفي استعمارها الاستيطاني المتواصل لفلسطين، وتعيد تغليفه بوصفه مواجهة لـ«إرهاب فلسطيني» يُصوَّر كأنه «غير مفهوم» و«متعطش للدم» و«خارج التاريخ». زادها قدرة على ذلك تصاعد العنصرية وكراهية الإسلام في الغرب، خصوصاً بعد 11 أيلول/سبتمبر، ما جعل من السهل عليها أن تتغذّى على هواجس محلية ضاربة الجذور في مجتمعات غربية مختلفة.

المسألة ليست أن الصهيونية مجرّد «أيديولوجيا». لا يمكن الافتراض أن أنماط العنف الاستعماري الراسخة للصهيونية هي محض تصورات ذهنية، على الرغم من أنها جزئياً كذلك. الصهيونية هي تشكيل أيديولوجي يتصل بشكل متباين بمصالح اقتصادية متعددة حول العالم. والأهم هنا هو دورها الحيوي بالنسبة إلى الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة بوصفها قوة تأديبية مسلّحة تُستَخدم لإخضاع المنطقة برمّتها للمصالح الإمبريالية26. كما تمثّل الصهيونية عقدة أساسية في ما سمّته إدارة بايدن «التكامل الاقتصادي» عبر «ممر اقتصادي» يربط قارة آسيا بأوروبا مروراً بدول الخليج العربي والأردن وإسرائيل، وهي تطلعات استمرت في إدارة ترامب. في عالم تتراجع فيه الهيمنة الأميركية، تبقى الصهيونية قاعدة انطلاق مركزية للمصالح الإمبريالية ومبدأً منظّماً لتهيئة مسارات الرأسمالية بالقوة في المنطقة. بهذا المعنى يمكن الحديث عن «الصهيونية المتكاملة»،27 أي شبكة التعقيدات والتناقضات والوساطات التي تربط الأيديولوجيا الصهيونية بمجمل المصالح والمواقع الاقتصادية المادية عبر دول مختلفة وعلى رأسها الولايات المتحدة. المسألة ليست في ما إذا كان اللوبي الصهيوني (AIPAC) أو المصالح الاقتصادية وراء نفوذ الصهيونية في السياسة الأميركية، بل في كيفية ترابط AIPAC والصهيونية المسيحية والمصالح الاقتصادية والطموحات الإمبريالية، عبر سلسلة من العمليات والفاعِلين السياسيين مع الصهيونية كأيديولوجيا.

الصهيونية هي تشكيل أيديولوجي يتصل بشكل متباين بمصالح اقتصادية متعددة حول العالم. والأهم هنا هو دورها الحيوي بالنسبة إلى الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة بوصفها قوة تأديبية مسلّحة تُستَخدم لإخضاع المنطقة برمّتها

استناداً إلى مراجعة موضوعية لبيانات وخطابات المقاومة الفلسطينية قبل الإبادة، فإن عملية 7 أكتوبر استهدفت «تبييض السجون» (أي إفراغ سجون الاحتلال عبر أسر عدد كافٍ من الجنود الإسرائيليين للإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية)28 وتعميق الأزمة الداخلية في الدولة الإسرائيلية وإعاقة مسار التطبيع الإقليمي المتسارع معها. على وجه الخصوص، أصبح هدف تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين أكثر قابلية للتصور بعد هجمات 7 أكتوبر واعتقال نحو 250 جندياً وضابطاً إسرائيلياً. كان الهدف أيضاً تعطيل خطط «التكامل الاقتصادي» التي تتجاوز المسألة الاستعمارية وتتخطى مطالب الفلسطينيين بتقرير المصير. ومن البديهي القول إن عملية 7 أكتوبر هي حصيلة تاريخية لواقع «المانوية الاستعمارية» نفسها، كما اسماها فرانز فانون، أي لتلك التفاوتات الاستعمارية القصوى التي تنظّم أدق تفاصيل الحياة اليومية للمستعمرين المستوطنين والفلسطينيين الواقعين تحت الاستعمار.29 قلّل كثيرون من تقدير قدرة إسرائيل على بلوغ هذه المستويات من العنف، لكن الفلسطينيين يعرفونها جيداً، خصوصاً أبناء قطاع غزة الذين طالما واجهوا أبشع وأقسى أشكال العنف الإسرائيلي.

بغض النظر عن الجهة التي نفذت الهجمات — وهي مسألة تستدعي بحثاً معمقاً في تجربة حماس الحاكمة في غزة وقدراتها العسكرية — يبقى أن انطلاق هذا الفعل المناهض للاستعمار من القطاع أمر غير مستغرب. فقد اختبر الغزيون أقسى وجوه العنف الإسرائيلي وحاصرت إسرائيل كل مداخل الحياة لغزة لا سيما بعد اتفاقيات أوسلو. الإبادة هي النتيجة المنطقية للحروب الأربع على غزة التي سبقتها، والتي قتلت آلاف الفلسطينيين بلا تمييز. وإبادة المدن هي النتيجة المنطقية للاستعارات الاستعمارية عن «جزّ العشب»،30 التي سوّت مراراً أحياء وكتلاً سكنية في غزة. والمجاعة هي النتيجة المنطقية31 لحملات إسرائيل السابقة على الإبادة، حين كانت تحصي السعرات الحرارية الداخلة إلى غزة وفق «معادلات رياضية». إنّها الحرب الاستعمارية الطويلة على فلسطين، والإبادة هي أحدث تجلياتها.

خلاصة

عمل للفنان الفلسطيني العزيز عاطف.

لا معنى للترميم في زمن الإبادة إلا بتحطيم عنق الأيديولوجيا التي تُولِّدها. غير أن سياسة الاعتراف الاستعمارية تهدف إلى التعمية على هذا الجوهر، إذ يقدَّم الاعتراف بدولة فلسطينية كقناع يخفي ضرورة مواجهة الطبيعة الإبادية للصهيونية. ما يزال خلف جدران السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، وقد استشهد 76 منهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.32 تواصل الأنظمة العربية المجاورة لإسرائيل، سواء تلك الديكتاتورية كالأردن ومصر أو الهشّة كسوريا ولبنان، الخضوع لعنفها الاستعماري، وتبرّر صمتها وسكونها مؤكدةً عجزها في وجه الاستعمار والإمبريالية الأميركية. أما اتفاقيات التطبيع مع الخليج فما تزال راسخة. غير أن الشقوق في جدار الإجماع الصهيوني تتسع؛ فعلى الرغم من التوافق على الإبادة، تتفاقم الأزمة الداخلية بصراعات بين القيادة السياسية واليمين المتطرف والعسكر وعائلات الأسرى. وتتعاظم التصدّعات كذلك في الغرب، حيث تزداد المطالب الشعبية بفرض عقوبات وحظر السلاح. والأهم أن فلسطين باتت تُجسّد اليوم نقطة التقاء واضحة للحركات المناهضة للعنصرية والاستعمار حول العالم. إزاء ذلك، لم تجد الإمبريالية الغربية ولا الأنظمة العربية سوى الاحتماء بالاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية» القائمة.

جوهر هذه الدعوات أن يُستَخدم الحلم الفلسطيني بالدولة سلاحاً لترويض نبضه الثائر. منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رفعت إدارة بايدن لواء ما سمّته «إحياء السلطة الفلسطينية»،33 لإعادة صوغ مؤسساتها بما يتماشى مع إملاءات الهيمنة الغربية. الهدف أن تصبح هذه السلطة سوطاً على غزة، الغائبة عن حقلها السياسي منذ العام 2007. وقد أعلنت استعدادها مراراً وتكراراً لدخول القطاع محمولة على مجنزرات الاحتلال، وهي تتدرّب على ذلك في شمال الضفة عبر حملة «حماية الوطن» التي شُنّت على مخيم جنين منذ كانون الأول/ديسمبر في العام 2024، مترافقة مع اجتياحات إسرائيلية دمّرت المخيمات وجرّدت بنيتها من الحياة. تواجه جنين وسائر المخيمات الشمالية، التي كانت منذ الانتفاضة الثانية بؤر المقاومة الأشد إيلاماً لاسرائيل اليوم سلطة تسعى إلى إثبات جدارتها في القمع على أمل أن يُسلَّم لها حكم غزة. ويكتمل المشهد بتعيين حسين الشيخ،34 رمز التنسيق الأمني، نائباً للرئيس. هذا هو «الإصلاح» كما يُراد له أن يكون.

حتى هذا الشكل المحدود من الدولة الفلسطينية لا يجد قبولاً لدى التيار المهيمن في الصهيونية اليوم. ترفض إسرائيل علناً فكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة وتكبّلها مالياً وتغطي العنف المتصاعد للمستوطنين في الضفة. وفي 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست لمصلحة قرار يدعم ضمّ الضفة الغربية بالكامل. وبينما تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسار تصعيدي لنزع الأرض وتكريس العنف، تواصل العواصم الغربية الليبرالية طرح الاعتراف الشكلي في إطار حل الدولتين بلا أي ضمانة لإنهاء المشروع الاستعماري. لا يعبّر الاعتراف بالدولة الفلسطينية القائمة عن طموحات الفلسطينيين، ويتجاهل واقع العنف الإبادي، بل يرسّخ الاستعمار ويخنق إمكانيات الفعل المقاوم.

لا تقتصر إشكالية مقترحات الاعتراف على تجاوزها المَطالِب بفرض عقوبات حقيقية وحظرٍ على تسليح الدولة الاستعمارية، بل تصرّ أيضاً على تأطير المسألة الاستعمارية في فلسطين ضمن حلّ عنصري وفصلٍ قائم على الدولتين، صُمِّم لتطبيع سرقة معظم فلسطين التاريخية. كما تتجاهل أوضاع مليوني فلسطيني من مواطني دولة الإحتلال الذين يعانون أشكالاً فادحة من الرقابة والإقصاء والعنف المؤسسي. هذه المقترحات ترفض رؤية فلسطين التاريخية، وتقوم على تصوّرات لنزع السلاح تسعى إلى إخضاع المقاومة الفلسطينية، وتكرّس سلطة القوى الرجعية التي تدير الدولة الفلسطينية القائمة فعلياً. إنها تُبعد الأنظار عن الضرورة التاريخية لدعم القوى التقدمية في فلسطين والعالم، وعن الاندفاعة الأممية الطارئة التي ترى فلسطين جزءاً عضوياً من منظومات القمع وحركات المقاومة عالمياً. تحجب هذه المقترحات بورقة تين الشقوق التي أظهرتها فلسطين في الجدران المنيعة للإمبريالية، وتغلق سؤال المقاومة، منكرةً شرعيتها، وقامعةً إمكانيات تبلورها. تريد نزع سلاح المستعمَرين، مع إبقاء ترسانات الإباديين سليمة. تتجاوز الحاجة التاريخية الملحّة للعمل على تفكيك المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وتجريد الصهيونية من الشرعية ونزع سلاحها كأيديولوجيا استعمارية وإبادية. نزع الصهيونية مطلب عاجل: لاقتلاعها من مواقعها، ومن مؤسساتها، ومن قاعدتها المادية، ومن تحالفاتها الدولية. لكسر عنقها.

إلى أن يجيء ذلك اليوم، يخبرنا التاريخ بأنّ نبض القوى المناهضة للاستعمار سيظلّ يخترق كل جبهة، ويُسمِع أثره في كل ميدان.

- 1

‘Palestinian Prisoner’s Issue Must Not Be Sidelined’, 3 December 2003. http://www.addameer.ps/news/palestinian-prisoner%E2%80%99s-issue-must-not-be-sidelined.

- 2

Tartir, Alaa. ‘The Palestinian Security Sector: Entrenching State Repression’. Al-Shabaka (blog), 14 November 2021. https://al-shabaka.org/policy-memos/the-palestinian-security-sector-entrenching-state-repression/.

- 3

‘PCBS | H.E. Dr. Awad, Presents the Current Status of the Palestinian Labour Force in 2022. On the Occasion of the International Workers’ Day’. Accessed 7 August 2025. https://pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=4500.

- 4

Erekat, N.; Hammouri, S. The Statehood Trap. Jadaliyya - جدلية. https://www.jadaliyya.com/Details/46838 (accessed 2025-08-11).

- 5

Daqqa, W. N. Molding Consciousness: Or the Redefinition of Torture. CES 2025, 9 (1). https://doi.org/10.5749/CES.0901.08.

- 6

On neoliberal colonialism in Palestine, see Clarno, Andy. Neoliberal Apartheid: Palestine/Israel and South Africa after 1994. Vol. 57734. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2017. See also Hanieh, Adam. ‘From State-Led Growth to Globalization: The Evolution of Israeli Capitalism’. Journal of Palestine Studies 32, no. 4 (2003): 5–21. https://doi.org/10.1525/jps.2003.32.4.5.

- 7

Hever, Shir. The Political Economy of Israel’s Occupation: Repression beyond Exploitation. London: Pluto, 2010, p.12.

- 8

Coulthard, Glen Sean. Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition. Indigenous Americas. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.

- 9

See Hart, Gillian Patricia. Rethinking the South African Crisis: Nationalism, Populism, Hegemony. Geographies of Justice and Social Transformation 20. Athens: University of Georgia Press, 2013.

- 10

‘Paris Protocol on Economic Relations’. Accessed 7 August 2025. https://unctad.org/system/files/information-document/ParisProtocol_en.pdf.

- 11

Ufheil-Somers, Amanda. ‘Economics of Palestinian Return Migration’. MERIP (blog), 24 September 1999. https://merip.org/1999/09/economics-of-palestinian-return-migration/.

- 12

PFLP Ghassan Kanafani, Richard Carleton Interview COMPLETE, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Veoy32G7trY.

- 13

‘Interactive Encyclopedia of the Palestine Question – Palquest | Naji al-Ali’. Accessed 7 August 2025. https://www.palquest.org/en/biography/14303/naji-al-ali.

- 14

PCBS | E. Dr. Awad, Presents the current status of the Palestinian labour force in 2024. On the occasion of the International Workers’ Day. https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=5981 (accessed 2025-08-11).

- 15

Palestine Economic Update - August 2024 - MAS. https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/09/02/special-bulletin-10-eng-1725280082.pdf (accessed 2025-08-11).

- 16

See Harker, C. Spacing Debt: Obligations, Violence, and Endurance in Ramallah, Palestine, Durham: Duke University Press, 2021.

- 17

The Future of Palestinian Employment in the Israeli Labour Market in light of Political and Economic Realities (Policy Brief). MAS. https://mas.ps/en/publications/6946.html(accessed 2025-08-12).

- 18

Tartir, A. Infographic: statistics and numbers pertaining to the Palestinian security forces in the West Bank and the Gaza Strip. https://alaatartir.com/2017/02/07/إنفوغرافيك-إحصائيات-وأرقام-تتعلق-با/ (accessed 2025-08-11).

- 19

Tartir, A. Securitised Development and Palestinian Authoritarianism under Fayyadism. Conflict, Security & Development 2015, 15 (5), 479–502. https://doi.org/10.1080/14678802.2015.1100016.

- 20

See Palestine National Council, 8th Session: Interim Political Program of the Palestine Revolution - 5 March 1971 (Historical Text). Interactive Encyclopedia of the Palestine Question – Palquest. https://www.palquest.org/en/historictext/16262/palestine-national-council-8th-session-interim-political-program-palestine-revolution (accessed 2025-08-11). See also Farsakh, L. Rethinking Statehood in Palestine: Self-Determination and Decolonization Beyond Partition; New Directions in Palestinian Studies; University of California Press: 2021.

- 21

Tartir, Alaa. ‘The Palestinian Authority Security Forces: Whose Security?’ Al-Shabaka (blog), 16 May 2017. https://al-shabaka.org/briefs/the-palestinian-authority-security-forces-whose-security/.

- 22

Ghanim, Honaida. ‘The New Right in Israel -- the total hegemony project’, 18 July 2023. https://www.academia.edu/104681541/اليمين_الجديد_في_اسرائيل_مشروع_الهيمنة_الشاملة.

- 23

Margalit, Ruth. ‘Itamar Ben-Gvir, Israel’s Minister of Chaos’. The New Yorker, 20 February 2023. https://www.newyorker.com/magazine/2023/02/27/itamar-ben-gvir-israels-minister-of-chaos.

- 24

Ufheil-Somers, Amanda. ‘Yitzhak Rabin and Israel’s Death Squads’. MERIP (blog), 2 September 1992. https://merip.org/1992/09/yitzhak-rabin-and-israels-death-squads/.

- 25

Row, J. Declarations of Independence. Bookforum. https://www.bookforum.com/print/2501/fred-moten-s-improvisational-critique-of-power-19407 (accessed 2025-08-12).

- 26

Hanieh, Adam. ‘Why the Fight for Palestine Is the Fight against U.S. Imperialism in the Region’. Mondoweiss (blog), 14 June 2024. https://mondoweiss.net/2024/06/why-the-fight-for-palestine-is-the-fight-against-u-s-imperialism-in-the-region/.

- 27

To ‘stretch’ and use Antonio Gramsci’s notion of the ‘integral state,’ through which he names the dialectical relations between consent and coercion, political society and civil society, within the modern state. For more on this, see Thomas, P. D. The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism; Historical materialism book series; Aakar Books: Dehli, 2014.

- 28

See the powerful intervention of Khalida Jarrar (in Arabic) on emptying Israeli prisons in Jarrar, K. Impending Freedom: Destroying Enslavement Emptying Prisons. Institute for Palestine Studies. https://www.palestine-studies.org/en/node/1654946 (accessed 2025-08-12).

- 29

See Conjuncture: Hashem Abushama - Palestine Is the Barricade; 2025. https://www.youtube.com/watch?v=QEpCKNUzWHc (accessed 2025-08-13).

- 30

Taylor, Adam. ‘With Strikes Targeting Rockets and Tunnels, the Israeli Tactic of “Mowing the Grass” Returns to Gaza’. The Washington Post, 14 May 2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/14/israel-gaza-history/.

- 31

‘Gaza: Humanitarian Situation - Hansard - UK Parliament’, 8 July 2025. https://hansard.parliament.uk/commons/2018-05-24/debates/EB755E94-8150-4B21-A2EC-2B447D913F7A/GazaHumanitarianSituation.

- 32

| Addameer’. Accessed 7 August 2025. http://www.addameer.ps/.

- 33

Biden, Joe. ‘Opinion | Joe Biden: The U.S. Won’t Back down from the Challenge of Putin and Hamas’. The Washington Post, 18 November 2023. https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/18/joe-biden-gaza-hamas-putin/.

- 34

Al Jazeera. ‘Who Is Hussein Al-Sheikh, the New Deputy to PLO’s Abbas?’ Accessed 7 August 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/4/27/who-is-hussein-al-sheikh-the-newly-appointed-deputy-to-plos-abbas.