القطن والرأسمالية ونهاية الإمبراطورية في مصر

حصاد التحرير

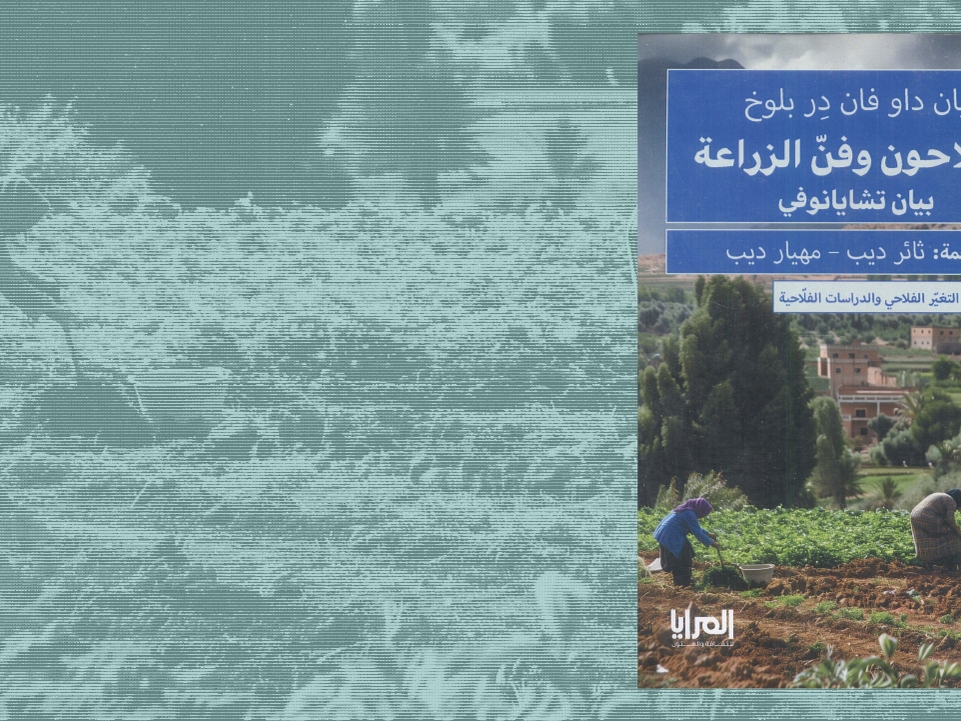

- مراجعة لكتاب أحمد شكّر «حصاد التحرير: القطن والرأسمالية ونهاية الإمبراطورية في مصر»، الذي يعيد قراءة تاريخ مصر الحديث من بوابة القطن، باعتباره مفتاحاً لفهم صعود الناصرية لا كقطيعة ثورية مفاجئة، بل كنتيجة لمسار طويل من التحولات الاقتصادية والاجتماعية. يفكّك الكتاب البنية الاستعمارية للاقتصاد المصري، ويتتبع الانتقال من «التراكم الامتيازي» القائم على الاحتكار الإمبريالي، إلى «التراكم الدولتي» الذي رسّخته دولة يوليو عبر الإصلاح الزراعي، وتأميم تجارة القطن، والتصنيع بقيادة الدولة. كما يبيّن كيف ورث الضباط الأحرار تصوّرات وخيارات تبلورت منذ العشرينيات والثلاثينيات، وكيف واجهت الناصرية «مفارقة التنمية» بالاعتماد على المساعدات والمقايضة السياسية، بما كشف هشاشة مشروعها وحدوده. كتاب يزعزع السرديات السائدة، ويعيد القطن إلى قلب تاريخ الرأسمالية والدولة في مصر.

على سبيل التجاوز، يمكن القول إن تاريخ مصر الحديث هو، إلى حدّ بعيد، تاريخ القطن: تلك النبتة التي شكّلت ركناً أساسياً من هوية البلاد وأسهمت في رسم ملامح ما آلت إليه. وعلى الرغم من تراجع دورها اليوم، ما يزال القطن يوفّر مدخلاً خصباً لفهم الماضي. هذا ما ينجزه أحمد شكّر في كتابه الجديد «حصاد التحرير: القطن والرأسمالية ونهاية الإمبراطورية في مصر» (منشورات جامعة ستانفورد، 2025)، إذ يعيد من خلاله تفسير صعود الناصرية وترسّخها عبر تحليل موقع القطن في الاقتصاد الرأسمالي في خلال النصف الأول من القرن الماضي. وفي ذلك، يخالف شكّر رواية الناصرية عن ذاتها، كما يتجاوز التحليل الماركسي السائد آنذاك ولاحقاً، متحدّياً السرديات الخطّية للتحديث، ومشكّكاً في الافتراضات الراسخة عن الإقطاع والتبعية.

تشكّل الخطاب التنموي الذي تبنّاه مفكرو النظام الجديد بعد عام 1952، وفي مقدمتهم راشد البراوي، في لحظة تاريخية اتسمت باضطرابات اقتصادية كبرى، ووفّر أساساً لمطالب بالاستقلال تختلف جذرياً عن تلك التي صاغها الجيل السابق. ففي حين انشغل الوطنيون المصريون في عشرينيات القرن الماضي بمخاطر تعرّض المزارعين لتقلبات الأسواق، ورأوا أن السيادة تتحقق عبر العزلة عن القوى الخارجية، اعتبر القوميون في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أن جوهر المشكلة يكمن في الجمود الإنتاجي الذي فرضته القوى الإمبريالية وحلفاؤها المحليون. ومن هذا المنطلق، غدا الانتقال من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي شرطاً ضرورياً للتغلب على «التخلف الاقتصادي».

على هذا الأساس، استندت الناصرية إلى مبادئ التنمية السائدة في مرحلة ما بعد الحرب، وفي مقدمتها تحقيق النمو على المستوى الوطني، والتصنيع بقيادة الدولة، وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية. غير أن تبنّي هذا المشروع لم يقرّب مصر من الاستقلال الفعلي بقدر ما أدخلها في علاقات تبادل غير متكافئة على الصعيد العالمي. وقد ظل القطن في قلب هذا التحول بأكمله. ومن هنا تنبع الإشكالية المركزية التي يسعى شكّر إلى الإجابة عنها: كيف أسهم التحول في اقتصاد القطن المصري، بين عشرينيات القرن الماضي وستينياته، في صعود الناصرية وفي وضع الأسس لبرنامجها التنموي؟

التراكم الامتيازي

يستهلّ شكّر تحليله بتفكيك البنية الاقتصادية الاستعمارية في مصر قبل عام 1952، بوصفها نظاماً قائماً على مجالات احتكارية متعدّدة تداخلت فيها السلطة السياسية مع القوة الاقتصادية. فمنذ اندلاع الحرب العالمية الأولى، تحوّل وادي النيل إلى ما يشبه «مزرعة عالمية»، تعتمد على العمل شبه الحر لإنتاج المواد الخام، وفي مقدمتها القطن طويل التيلة، لصالح المصنّعين البريطانيين.

وقد هيمنت على الاقتصاد المصري قبل 1952 أربعة مجالات احتكارية رئيسية. أولها العُزَب، بوصفها الشكل الأساسي للإقطاع الزراعي. وعلى الرغم من أنها لم تكن احتكاراً بالمعنى الدقيق، فإن ملاكها—الذين شكّلوا نواة الطبقة الحاكمة، ولا سيما في دلتا النيل—تمتّعوا بسلطات تعسفية واسعة على الفلاحين، شملت الإكراه الاقتصادي عبر الاستدانة والأجور المتدنية، والإكراه غير الاقتصادي عبر الإساءة والحبس. واعتمدت زراعة القطن على عمالة كثيفة ضمّت صغار الملاك والمستأجرين وعمال الأجرة؛ إذ كان العمال المقيمون يقعون غالباً في شكل من القنانة عبر الديون، فيما استُخدم العمال الموسميون (الترحيلة) في فترات الذروة.

أما المجال الثاني فتمثّل في سكك حديد الدولة المصرية، التي استمدّت سلطتها الاحتكارية من ترتيبات إمبريالية ربطت إيراداتها بسداد ديون الحكومة للبنوك الأوروبية. وبعد عام 1905، اتجهت هذه السكك إلى تعظيم أرباحها، ما أدّى إلى منافسة حادّة مع وسائل النقل الأخرى. وقد ظلّ نقل القطن معتمداً عليها بوصفها الشبكة التي ربطت المدن الرئيسة، والتي موّل جزء كبير منها عبر الديون الأوروبية. وفي هذا السياق، وصفت روزا لوكسمبورغ مصر بأنها مثال كلاسيكي على دمج الإكراه غير الاقتصادي—كالسخرة—في عملية التوسع الرأسمالي.

ظلّت الخطابات الوطنية منصبّةً أساساً على إعادة هيكلة مجالات التداول بهدف السيطرة على الأرباح وتحويلها من أيدي الوسطاء الأجانب، من دون أن تمسّ جذرياً مشكلات الإنتاج أو التفاوت الحاد في توزيع الأراضي داخل القرى

ويتمثل المجال الثالث في جمعية المنتجات العامة بالإسكندرية، التي هيمنت على السوق الآني للقطن (مينا البصل) وعلى سوق العقود الآجلة (بورصة الإسكندرية). كما احتكرت تصنيفات القطن والبذور، وإنتاج وتوزيع المعلومات الخاصة بتجارة القطن، معتمدة على شبكة من التجار الأجانب المقيمين والمستوطنين.

أما المجال الرابع فكان البنوك العقارية، التي سيطرت عليها أساساً ثلاثة بنوك بريطانية وفرنسية، وقدّمت قروضها لكبار ملاك الأراضي، مسهمةً في تركّز الملكية الزراعية. في المقابل، مُنع صغار الملاك من الاقتراض من البنوك الرسمية بموجب قانون الأفدنة الخمسة لعام 1912، واضطروا إلى الاعتماد على المرابين والتجار في التمويل.

وعلى المستوى النقدي، اعتمد النظام المالي المصري قبل الحرب العالمية الأولى على معيار الذهب لتمويل المحاصيل، وكانت دورة الذهب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمواسم حصاد القطن. ومع اندلاع الحرب، أدّى نقص الذهب إلى تعليق قابلية الجنيه المصري للتحويل، واعتماد معيار صرف الجنيه الإسترليني عام 1916، وهو ما أتاح للبنك الأهلي المصري، للمرة الأولى، قياس حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل البلاد.

عقب الحرب العالمية الأولى، شهدت أسعار القطن تقلبات غير مسبوقة هددت سبل عيش المزارعين. وقد واجه الخطاب الوطني المصري هذه الأزمة عبر الدعوة إلى إعادة تنظيم الاقتصاد على نطاق وطني. ولم يكن الوطنيون يطالبون بثورة صناعية شاملة، بقدر ما دعوا إلى تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي وتطوير أنشطة صناعية تكميلية تخدم القطاع الزراعي. وفي هذا السياق، تمثّل هدف طلعت حرب من خلال بنك مصر في السيطرة على دورة القطن كاملةً، بما يضمن بقاء الثروة داخل الحدود الوطنية. وبالتوازي، قاد يوسف نحاس، ممثّل كبار ملاك الأراضي في النقابة الزراعية العامة، حملةً ضد الوسطاء الأجانب المسيطرين على جمعية المنتجات العامة بالإسكندرية وبورصة الإسكندرية، معتبراً أن هؤلاء الوسطاء يستنزفون الثروة الوطنية. وطالب بتقييد المضاربات، ولا سيما عقود التسعير المؤجّل، وإخضاع الجمعية لرقابة حكومية أشد. من جهته، رأى إبراهيم رشاد أن الحل يكمن في تنظيم المزارعين ضمن جمعيات تعاونية، بما يعزّز «التضامن الريفي» ويحميهم من هيمنة الرأسمالية الأجنبية، وذلك عبر مشروع يهدف إلى إعادة تشكيل سلوك الفلاحين ليغدوا «مواطنين عمالاً» أكثر «عقلانية». وظلّت الخطابات الوطنية منصبّةً أساساً على إعادة هيكلة مجالات التداول بهدف السيطرة على الأرباح وتحويلها من أيدي الوسطاء الأجانب، من دون أن تمسّ جذرياً مشكلات الإنتاج أو التفاوت الحاد في توزيع الأراضي داخل القرى.

غير أن الكساد العالمي، منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، شكّل نقطة تحوّل حاسمة، إذ كشف مواطن الضعف البنيوية في المجالات الاحتكارية ومهّد لتفكيك بعضها. فقد أدّى الانخفاض الحاد في أسعار القطن إلى تخلّي حكومة إسماعيل صدقي عن استراتيجية الحفاظ على السعر المرتفع للقطن المصري، والتوجّه بدلاً من ذلك نحو زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، عبر تقييد الإيجارات وإصلاح نظام الائتمان الريفي. وأفضت الأزمة إلى إفلاس عدد من كبار ملاك الأراضي الذين واجهوا خطر المصادرة من قِبل البنوك العقارية الأوروبية. عندها تدخّلت الدولة لإنقاذ هؤلاء الملاك من خلال تسويات تشريعية ومالية، كان أبرزها قانون 7 لعام 1933، إضافة إلى شراء جزء كبير من الديون. وأسفر ذلك عن اضمحلال عدد من البنوك العقارية، وتحويل جزء معتبر من التمويل الزراعي إلى الدولة، بما أعلن فعلياً نهاية حقبة هيمنة التمويل العقاري الأجنبي.

قلبت الحرب العالمية الثانية موازين القوة في المجتمع المصري، وأحدثت تحوّلاً عميقاً في الخطاب الوطني، إذ برزت دعوات صريحة لإصلاح الأراضي وللتوجّه الحاسم نحو التصنيع

في موازاة ذلك، تعرّض احتكار النقل لتفكيك تدريجي، إذ واجهت سكك حديد الدولة منافسة متصاعدة من النقل النهري ومن الشاحنات الآلية. وعلى الرغم من محاولات السكك عقد اتفاقات احتكارية مع شركات الملاحة لتقييد النقل النهري، عادت حدّة المنافسة للاشتداد قبيل الحرب العالمية الثانية. وكذلك تراجعت سلطة جمعية المنتجات العامة بالإسكندرية مع بروز تجار مصريين جدد، من أمثال طلعت حرب ومحمد فرغلي، ومع تصاعد مطالب الدولة بتنظيم السوق. وكشف إضراب عمال مينا البصل عام 1931 أن قدرة الجمعية على السيطرة على قواها العاملة كانت تعتمد، في جوهرها، على التدخل القسري والتحكيمي للدولة. وبحلول نهاية العقد، فقدت الجمعية سيطرتها الاحتكارية على تصنيف القطن، وفرضت عليها رقابة حكومية أشد.

وأفضت أزمة الكساد إلى نشوء نظام جديد لـ«الحوكمة الريفية» استهدف «إعادة تأهيل» الفلاحين. فقد كان صغار الملاك والمستأجرون يرزحون تحت عبء مزدوج: تراجع عائدات القطن من جهة، وارتفاع الإيجارات والديون الربوية من جهة أخرى، بحيث غدت الإيجارات المرتفعة بمثابة «سلاسل حديدية» تقيد حركتهم. وفي عام 1931، أنشئ بنك التسليف الزراعي، بزعم توفير قروض منخفضة الفائدة للفلاحين ومحاربة المراباة. غير أن قسماً كبيراً من أموال البنك وُجّه عملياً لدعم كبار الملاك المتورطين في أزمة الرهن العقاري، في حين استُخدم الإكراه—من خلال مصادرة المحاصيل بالتعاون مع العمد والمحصلين—ضد صغار المقترضين العاجزين عن السداد. في الوقت نفسه، عملت مؤسسات مثل إدارة الفلاح والمراكز الاجتماعية الريفية، الخاضعة لإشراف أحمد حسين، على توفير الموارد والمعرفة اللازمة لإنتاج «الفلاح المصري الجديد». وقد استهدف هذا النظام ترويض سلوك الفلاحين وضبطهم صحياً ومالياً، ممثلاً انتقالاً من القوة القسرية الاستعمارية إلى قوة وطنية تعليمية وتوجيهية، تركّز على إصلاح سلوك الفلاح من دون المساس ببنية ملكية الأراضي نفسها.

عداوة الإقطاع

قلبت الحرب العالمية الثانية موازين القوة في المجتمع المصري، وأحدثت تحوّلاً عميقاً في الخطاب الوطني، إذ برزت دعوات صريحة لإصلاح الأراضي وللتوجّه الحاسم نحو التصنيع. فقد أفضت الحرب إلى أزمة حادّة في تجارة القطن، نتيجة تعطّل الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، وتقدّم الأولويات العسكرية البريطانية، فضلاً عن فرض قيود صارمة على المساحات المزروعة عام 1942، ما أدّى إلى انخفاض كبير في الإنتاج طوال ما تبقّى من سنوات الحرب. ومع انعدام أمن خطوط الملاحة، وحاجة قوات الحلفاء إلى الغذاء أكثر من السلع الأخرى، أُجبرت مصر على تغيير نمطها الزراعي من تصدير القطن إلى إنتاج الحبوب للاستهلاك المحلي.

أسفر هذا التحوّل عن هجرة مئات الآلاف من الريف إلى الصناعات والخدمات الحضرية، وارتفاع الأجور، ما قاد تدريجياً إلى تقويض نظام العُزَب. وفي الوقت نفسه، أخذ كبار ملاك الأراضي يتحوّلون على نحو متزايد إلى «طبقة ريعية»، تعتمد على تأجير الأراضي بعقود قصيرة الأجل وبإيجارات نقدية مرتفعة بدلاً من الزراعة المباشرة، الأمر الذي نتج عنه نقل واسع للثروة نحو الأعلى. كذلك أسهم النمو الصناعي الذي حفزته الحرب، إلى جانب القلق المتزايد من النمو السكاني، في دفع جيل جديد من المثقفين والاقتصاديين—من أمثال علي الجريتلي وعزيز صدقي—إلى تبنّي نموذج التصنيع بقيادة الدولة بوصفه حلاً حتمياً. وقد تأثر هؤلاء بأفكار التنمية في مرحلة ما بعد الحرب، ولا سيما نموذج «القطاع المزدوج» الذي نظّر له آرثر لويس، والقائم على نقل فائض العمالة من الزراعة إلى الصناعة لمواجهة التخلف الزراعي وتسارع النمو السكاني.

في ظل هذه الطفرة الفكرية، أصبح ملاك الأراضي الريعيون يُصوَّرون باعتبارهم «الشرّ الأكبر» في الخطاب الوطني. وشرع مفكرون مثل رشيد البراوي وأحمد صادق سعد في توظيف مفهوم «الإقطاع» على نطاق واسع لوصف النظام الريعي القائم، مقدّمين الملاك بوصفهم طبقة طفيلية ومسؤولاً رئيسياً عن تعثّر الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية الصناعية. وقد أسّست هذه القراءة التاريخية لتبرير الدعوة إلى تسريع هذا الانتقال عبر الإلغاء القسري للإقطاع، وتنفيذ الإصلاح الزراعي، والتوجّه بقوة نحو التصنيع. وتقاطع هذا المنظور مع الخطاب الماركسي السائد آنذاك، الذي ظل أسير التحليل الخطي للتاريخ، معتبراً أن التحول الاشتراكي لا يمكن أن يتحقق إلا بالمرور الحتمي من الإقطاع إلى الرأسمالية الصناعية، حيث تتشكّل الطبقة العاملة والتناقضات الطبقية اللازمة لانفجار الثورة.

التراكم الدولتي

بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب، وفي سياق الأزمة البنيوية التي عصفت بالنظام الملكي، نجح الضباط الأحرار في الاستيلاء على السلطة، مستندين إلى إيديولوجيا التنمية في مرحلة ما بعد الحرب، مع تركيز واضح على النمو والتصنيع ومعالجة «التخلف». وقد شكّلت هذه الإيديولوجيا مزيجاً من الخطاب الوطني والماركسي الذي كان سائداً قبل عام 1952، إبّان المدّ الوطني الذي أعقب الحرب. ويمكن تلخيص هذا الخطاب في ثلاثة محاور رئيسة: القضاء على الإقطاع، والقضاء على رأس المال الاحتكاري، والنضال ضد الإمبريالية. وقد عكست كتابات جمال عبد الناصر اللاحقة هذا التصور، فيما قام دستور عام 1956 والميثاق الوطني لعام 1962 بتقنين هذه المبادئ، محوّلين إياها إلى عقيدة رسمية للدولة.

ظل نموذج الناصرية هشّاً وغير قابل للاستدامة. فقد أدّى الاعتماد المكثّف على المساعدات والقروض الخارجية، إلى جانب النقص المزمن في العملة الصعبة والنكسات العسكرية، إلى انهيار المشروع

شكّل الإصلاح الزراعي، ولا سيما قانون تحديد الملكية الصادر عام 1952، ضربة حاسمة لطبقة كبار الملاك. غير أن هذا الإصلاح لم يكن مجرد عملية لإعادة توزيع الأراضي، بل آلية لفرض «الإشراف الإلزامي» على الفلاحين، عبر التعاونيات الحكومية التي أدارها جهاز بيروقراطي موسّع بإشراف سيد مرعي. وسرعان ما تحوّل هذا النظام إلى ما يشبه إمبراطورية زراعية بيروقراطية، نقلت وظائف المالك التقليدي إلى الدولة نفسها، وأخضعت الفلاحين لنظام إلزامي للتسليم والإنتاج الزراعي، الأمر الذي ضاعف قدرة الدولة على استخلاص الفائض الريفي.

وتزامن ذلك مع التأميم التدريجي لتجارة القطن بين عامي 1953 و1965، وصولاً إلى إلغاء بورصة الإسكندرية عام 1961. وبات نظام التسليم الإلزامي للقطن عبر التعاونيات أداةً لـ«تحصيل الإيرادات من دون فرض ضرائب»، إذ كانت الدولة تشتري المحصول بأسعار منخفضة محلياً وتعيد بيعه بأسعار أعلى في السوق العالمية، لتمويل برنامج التصنيع. ويشير شكّر إلى أنه، على الرغم من تقديم الضباط الأحرار «الاشتراكية العربية» بوصفها بديلاً لكلٍّ من الرأسمالية والشيوعية، فإن جذورها الفكرية تعود إلى أربعينيات القرن العشرين، وقد استندت إلى المخاوف نفسها بشأن الإقطاع والاحتكار والتبعية والتطور غير المتكافئ، التي عبّر عنها مفكرون واقتصاديون وطنيون في تلك المرحلة.

في المقابل، واجهت الناصرية «مفارقة التنمية»: فالتصنيع يتطلّب عملة صعبة لاستيراد الآلات والمعدّات، في حين ظلّت قدرة البلاد على كسب هذه العملة محدودة. ولمعالجة هذا التناقض، اعتمد النظام على ما يصفه بـ«النقل السياسي للقيمة»، عبر المساعدات والقروض ومصادرة الأصول. وقد اشتغلت هذه الآلية عبر مسارين رئيسيين. تمثّل المسار الأول في المعونة الغذائية الأميركية، إذ أصبحت مصر أكبر متلقّي للمعونة الغذائية من الولايات المتحدة، ولا سيما القمح، الذي شكّل ركيزة أساسية في تغذية القوة العاملة الصناعية المتنامية والحفاظ على انخفاض أسعار الخبز في المدن. أما المسار الثاني فكان المقايضة مع الاتحاد السوفياتي، حيث استُخدم القطن أداةً للتبادل، عبر مقايضة المحصول بالأسلحة والمعدّات الصناعية من الكتلة الشرقية بشروط تفضيلية، ما وفّر دعماً مباشراً لخطة التصنيع الخمسية. وعلى الرغم من أن هذا المزيج من المعونة والمقايضة أسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ظل نموذج الناصرية هشّاً وغير قابل للاستدامة. فقد أدّى الاعتماد المكثّف على المساعدات والقروض الخارجية، إلى جانب النقص المزمن في العملة الصعبة والنكسات العسكرية، إلى انهيار المشروع، كاشفاً أن نجاحه كان مرهوناً بقدرة الضباط على تأمين تحويلات سياسية للقيمة من القوى الكبرى.

لم يخترع الضباط مسار التطوّر بقدر ما ورثوا مساراً قائماً، غير أن قوّتهم وقصورهم في آن تمثّلت في ترسيخه ضمن عقيدة دولة

ومن خلال هذا المسار التحليلي، يؤكّد شكّر أطروحته الأساسية القائلة إن جمهورية ثورة يوليو نشأت من الاستمرارية لا من القطيعة. فحتى أكثر سياسات الناصريين راديكالية—من التأميمات إلى الإصلاح الزراعي والخطاب الاشتراكي—استندت إلى أنماط كانت تتبلور منذ عشرينيات القرن العشرين: التوسّع الصناعي للرأسمالية في زمن الحرب، والبناء المفاهيمي للإقطاع والتخلّف، والتحوّل من التراكم الريعي إلى التراكم الصناعي، والأطر الفكرية التي صاغها مفكرون وطنيون وماركسيون، فضلاً عن التجارب البيروقراطية المبكرة في الحكم الريفي. لم يخترع الضباط مسار التطوّر بقدر ما ورثوا مساراً قائماً، غير أن قوّتهم وقصورهم في آن تمثّلت في ترسيخه ضمن عقيدة دولة.

وتتيح هذه المقاربة رؤية الناصرية نفسها بوصفها نتاجاً لتفاعل الرأسمالية العالمية مع الخيال القومي والتجارب المعيشية لمجتمع يمر بتحوّل عميق. وهو تحوّل يمكن اختزاله في الانتقال من نظام «التراكم الامتيازي»، القائم على هيمنة استعمارية احتكارية كثيفة العمل ومدارة على نطاق إمبراطوري، إلى نظام «التراكم الحكومي»، القائم على احتكار الدولة ومدار على نطاق وطني أكثر مركزية وتدخّلاً في الحياة اليومية للفلاحين. وعلى الرغم من أن التحليل الماركسي السائد اقترب في كثير من جوانبه من السردية الناصرية، فإن المساهمة التأسيسية لـ محمود حسين—الاسم المشترك لكلٍّ من عادل رفعت وبهجت النادي—في كتاب الصراع الطبقي في مصر 1945–1970 (باريس، 1969)، تبدو أكثر انسجاماً مع أطروحة شكّر. فقد قدّم حسين مفهوم «الرأسمالية البيروقراطية» وطبقتها، «البرجوازية البيروقراطية»، إطاراً تحليلياً بالغ الدلالة لفهم طبيعة النظام الناصري وحدوده التاريخية.