الطاقة المتجدّدة لا تحقّق السلام تلقائياً

وفقاً لشركة ستاتكرافت النرويجية الحكومية، وهي أكبر مولّد للطاقة المتجددة في أوروبا، فإن «للتحول إلى الطاقة الخضراء جانباً إيجابياً أقلّ شهرة، هو أنَّ مزيداً من الطاقة المتجددة يؤدي إلى مزيدٍ من السلام والديمقراطية!».

من المغري أن نصوغ مثل هذه الحجج المتّسمة بالمبالغة حول إمكان حدوث تحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يبشّر بفترة من النفاذ المتساوي والديمقراطي إلى الطاقة واحتمال السلام. يتوزّع كلٌّ من الفحم والنفط والغاز، وهي مصادر طاقة مركزة، على نحو غير متكافئ في أنحاء العالم. في حين تنتشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بصورة وافرة، وإن يكن بكثافات مختلفة.

نظرياً، تَعِد هذه الوفرة بسياسة طاقة أقل تراتبية وأكثر شمولاً للجميع: إنتاج طاقة أقل اعتماداً على الاحتياطيات الثابتة التي يسهل أن يتحكم بها الفاعلون الحكوميون والشركات. كما تنطوي هذه الوفرة على إمكان أن تصبح البلدان الفقيرة بالموارد وكثيرة الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري أكثر استقلالاً في مجال الطاقة. بل قد تتحول إلى مصدِّرة للطاقة الخضراء.

لكنّ ما توضحه المبادرات الأخيرة لإنتاج الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أنه، في كثير من الأحيان، لا تتغلّب على أشكال التبعية القائمة أو تتجاوز سيطرة القطاع الخاص على إنتاج الطاقة، بل هي إعادة تشكيل فحسب. إذ تعمل النخب السلطوية المترابطة العابرة للمناطق على تحويل الطبيعة الموزعة للطاقة المتجددة إلى أشكال مركزة من القوة السياسية والاقتصادية. وعلى هذا النحو، لن يكون نظام الطاقة القائم على الطاقة المتجددة أقل عرضة للصراع، ولن يتّصف تلقائياً بتفاوتات اجتماعية واقتصادية أقل.

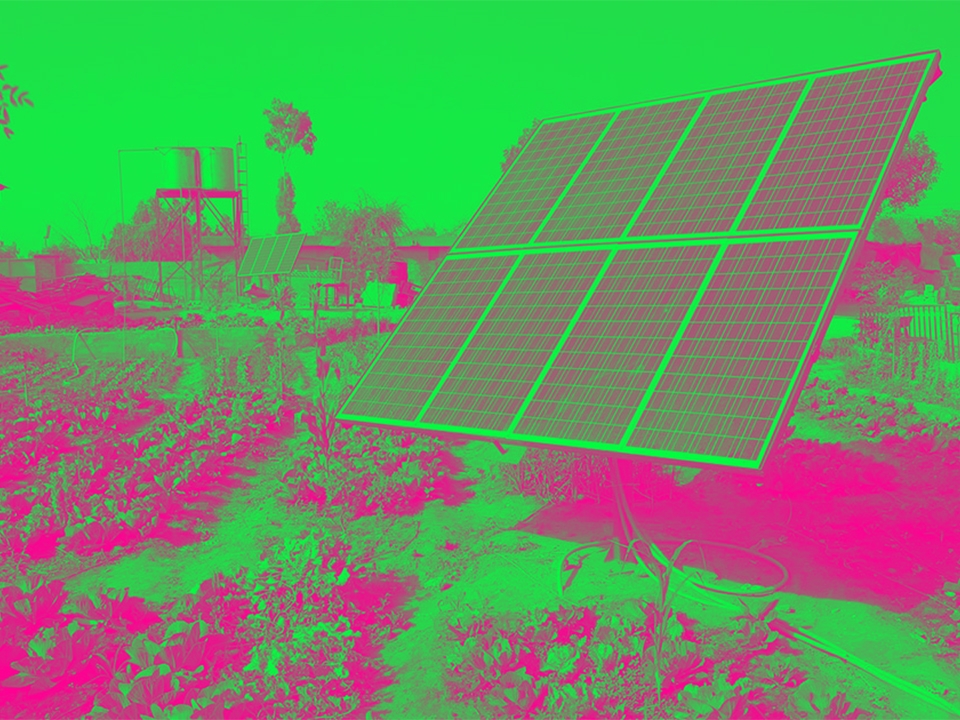

تكشّفت فورة الطاقة الشمسية في لبنان على أنّها "حملة تسوق فردية مخصخصة ومفتوحة لمن يريد"

تبعيات استعمارية خضراء

يحاول كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المغرب وتونس ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، التحوّل إلى مراكز للطاقة المتجددة أو الكهرباء الإقليمية. وتبدو هذه الجهود للوهلة الأولى كأنها تحمل القدرة على إزالة ضروب التراتب الإقليمي القائم بين المصدّرين الأقوياء للهيدروكربون والمستوردين الضعفاء والتابعين. لكنّ تكامل شبكة الكهرباء واللامركزية في مجال الطاقة لا يؤديان تلقائياً إلى مساواة أكثر أو صراع أقل.

على سبيل المثال، تكشّفت فورة الطاقة الشمسية في لبنان على أنّها "حملة تسوق فردية مخصخصة ومفتوحة لمن يريد"، تفاقم تفاوتات قائمة سابقاً، بين أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تركيب نظام طاقة شمسية على أسطح منازلهم، على سبيل المثال، وأولئك الذين لا يملكون منازل أصلاً. وعلى الصعيد الدولي، فإنّه كلما كانت الشبكة الأكبر والأشدّ ترابطاً موجودة بين الدول وفي داخلها، سَهُلَ دمج الطاقات المتجددة من دون زعزعة استقرار الشبكة.

لكن عديداً من المشاريع الجارية حالياً يعيد إنتاج المنطق الاستعماري لاستخراج الموارد والسيطرة الخارجية. على سبيل المثال، تخطط الشركة البريطانية إكس لينكس، من خلال مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، لتغطية 7.5% من استهلاك بريطانيا من الكهرباء من خلال الكهرباء الخضراء المنتَجة في المغرب. ويهدف المشروع إلى بناء مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن بطاريات ضخمة، في منطقة كلميم واد نون على مساحة تغطي ما يعادل مساحة لندن (حوالي 580 ميلاً مربعاً). ومن المقرر أن تنتج محطات الطاقة هذه كمية الكهرباء نفسها التي ينتجها المغرب حاليا بكامل طاقته الإنتاجية من الكهرباء. وسوف تُربط بمدينة ديفون في جنوب غرب إنكلترا بموصِلات تحت الماء يبلغ طولها أكثر من 2000 ميل، أي ما يعادل ثلاثة أمثال أطول موصل تحت الماء قيد الإنشاء حالياً. (نظراً للموارد اللازمة لإنتاج البطاريات والمرافق اللازمة للكابلات البحرية، ثمّة شكوك كبرى ما إذا كان المشروع سيؤتي ثماره على الإطلاق).

من الأمثلة الأخرى مشروع الربط البحري الكبير (المعروف سابقاً باسم مشروع خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي)، الذي يُعدّ في الوقت الحالي أطول مشروع ربط بحري. وبحلول العام 2028، يهدف المشروع إلى ربط إسرائيل بالشبكة الأوروبية عبر قبرص واليونان. وبمجرد تشغيله، فإنّ الشبكة الأوروبية التي تُربط بالأصل بالمغرب، لن تتصل بمحطات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب فحسب، بل ستتصل أيضاً بمزارع الرياح والطاقة الشمسية في فلسطين ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وتتعارض المكاسب الأوروبية والإسرائيلية المتوقعة في مجال أمن الطاقة وتنويعها بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض الاستهلاك في الصحراء الغربية وفلسطين المحتلتين.

تتناقض الجهود الرامية إلى تسهيل التدفق ثنائي الاتجاه للإلكترونات عبر الكابلات الممتدة في قاع البحر الأبيض المتوسط بشكل صارخ مع القمع العنيف للهجرة من جانب الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، فإنَّ منظمات مثل migration-control.info - وهي شبكة ناشطة عابرة للحدود الوطنية توثق تجليات التحكم الأوروبي بالهجرة- تصرّ بقوة على إقامة رابط مباشر بين مكافحة الاتحاد الأوروبي للهجرة والإمبريالية المناخية.

تتناقض الجهود الرامية إلى تسهيل التدفق ثنائي الاتجاه للإلكترونات عبر الكابلات الممتدة في قاع البحر الأبيض المتوسط بشكل صارخ مع القمع العنيف للهجرة من جانب الاتحاد الأوروبي

لا يقتصر الأمر على القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة التي تستخدم مجال الطاقة المتجددة لتعزيز تبعيات استعمارية جديدة. ففي الفترة التي سبقت مباشرة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دبي، أعلنت شركة «بلو كاربون» الإماراتية، وهي شركة خاصة يملكها أحد فراد العائلة الحاكمة في دبي، أنها أبرمت صفقات تعويض أو مبادلة الكربون مع زيمبابوي وليبيريا وزامبيا وتنزانيا وكينيا. ومن المقرر أن تحدَّ هذه الصفقات من قدرة السكان المحليين على الوصول إلى مساحة من الأرض أكبر من مساحة بريطانيا، مع منح شركة بلو كاربون الحق في بيع أرصدة الكربون. وبذلك، فهي تمكن الإمارات العربية المتحدة من تعليق الجهود المحلية في التحول الطاقوي.

على نحو مماثل، يحفِّز الإنشاء التدريجي لسوق عالمية للكربون الأخضر الإنتاج غير الفعّال للهيدروجين الأخضر لتصديره من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أماكن مثل أوروبا وكوريا واليابان. وهذا يعني أنّه سوف تُحرَف القدرة المتجددة الثمينة بعيداً عن إزالة الكربون المباشرة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في الاقتصادات المحلية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربون.

أَمْوَلَة مصادر الطاقة المتجددة

على الرغم من الطبيعة الموزّعة للطاقة المتجددة، فإنها تتطلب تقنيات إنتاج وتخزين ونقل معينة تعمل غالباً على منع إعادة توزيع الطاقة بعيداً عن الدول الأكثر ثراءً والشركات متعددة الجنسيات. وتتطلب مزارع طاقة الرياح الضخمة ومحطات الطاقة الكهروضوئية الضخمة والطاقة الشمسية المركزة والهيدروجين الأخضر تكاليف استثمارية كبيرة تحول بينها وبين البنى التي تملكها المجتمعات المحلية.

على سبيل المثال، فإنَّ الدور المهم الذي يلعبه المغرب في خطط أوروبا للانتقال إلى الطاقة الخضراء يزيد من قوته الجيوسياسية ومن قدرة النظام على الضغط على بلدان أخرى لدعم احتلاله للصحراء الغربية. وفي هذه الأثناء، يخسر الشعب المغربي أمام الشركات العابرة للحدود الوطنية، مثل شركة سيمنز الألمانية، أو فيستاس الدنماركية، أو أكوا السعودية. وفي ضوء ارتفاع مستوى مديونية معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعني في كثير من الأحيان إعادة إنتاج طاقة الشركات العابرة للحدود الوطنية من أوروبا والخليج العربي والصين.

تتراكم حالياً خسائر سنوية تزيد على 80 مليون دولار أميركي على محطة نور للطاقة الشمسية في المغرب، والتي تديرها وتشغلها شركة أكوا باور، لصالح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) المملوكة للقطاع العام.1 ووفقاً لاتفاقية شراء الطاقة طويلة الأمد، سوف تنقل أكوا باور ملكية نور إلى مازن بعد 25 عاماً من التشغيل. وإلى ذلك الحين، تلتزم مازن بدفع سعر متفق عليه تعاقدياً للشركة السعودية، وهو أعلى بكثير من السعر الذي تبيع به الكهرباء المشتراة لشركة الكهرباء الوطنية المغربية. وعلاوة على ذلك، وفي حين ضمنت أكوا باور الربح فعلياً، فإنّها تواجه هذا العام خسارة متوقعة في الإيرادات قدرها 47 مليون دولار أميركي بسبب انقطاع قسري في التيار الكهربائي لمحطة نور للطاقة الشمسية المركزة.

عندما يتعلق الأمر بإضفاء الطابع الديمقراطي على البنية التحتيّة، ليس ثمّة بلد في المنطقة يقترب مجرّد اقتراب من استغلال الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية اللامركزية

كذلك تزيد المدخلات المطلوبة لإنتاج الطاقة المتجددة من نفوذ الصين في المنطقة، ولاسيما في دول الخليج. فالصين لا توفر 66% من بطاريات الليثيوم أيون في العالم فحسب. بل تتمتع باحتكار شبه كامل في صناعات الطاقة الشمسية التحويلية (ومن المتوقع أن تمتلك 80% من القدرة الإنتاجية العالمية بحلول العام 2026) وكذلك في توريد العناصر الأرضية النادرة التي تعد ضرورية لإنتاج مولدات الرياح التوربينية.

عندما يتعلق الأمر بإضفاء الطابع الديمقراطي على البنية التحتيّة، ليس ثمّة بلد في المنطقة يقترب مجرّد اقتراب من استغلال الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية اللامركزية. ويرجع هذا الفشل، في جزء منه، إلى محاولات متعمدة من جانب بلدان مثل المملكة العربية السعودية لزيادة الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.2 غير أنّه يرجع أيضاً إلى تفضيل شركات الطاقة القائمة والشركات العابرة للحدود الوطنية والمؤسسات المالية الدولية للمشاريع ضيقة النطاق على مستوى المرافق، فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي غير المتناغم، بما في ذلك الربط غير الكافي لشبكات الكهرباء العابرة للحدود الوطنية. ولا تزال شبكات الكهرباء الحالية في المنطقة تعكس إلى حد كبير استراتيجيات الطاقة التي تركز على الدولة وأولوية تأمين الإمدادات. ففي الأردن، على سبيل المثال، عُلِّقت مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد عن 1 ميغاوات في العام 2019، ومنذ العام 2022، لا تُنفّذ سوى على أساس كل حالة على حدة حتى لا تعرِّض للخطر استقرار الشبكة غير المترابطة بشكل كافٍ.

علاوة على ذلك، لا تتطلّب محطات الطاقة المتجددة بمجرد إنشائها، باستثناء محطات الطاقة الشمسية المركزة كما يُزعم، سوى قدر ضئيل من الصيانة ولا توفر سوى فرص عمل قليلة. وتستخدم اتفاقيات شراء الطاقة، مثل تلك المبرمة بين شركة مازن المغربية وشركة أكوا السعودية، الأموال العامة لضمان أرباح خاصة. وتجني شركات الاستثمار البعيدة والشركات العابرة للحدود الوطنية المكافآت بدلاً من السكان الذين يستضيفون محطات الطاقة المتجددة تلك.

مستقبل محلّ نزاع

في تشرين الثاني/ نوفمبر2023، وفي خضم القصف الإسرائيلي المتصاعد لغزة والاحتجاجات الشعبية المتزايدة في الأردن ضد معاهدة السلام مع إسرائيل، أعلن الأردن إلغاء "مشاريع الازدهار الأزرق والأخضر" الإماراتية الإسرائيلية الأردنية. وتهدف هذه المشاريع التي وُقِّع إعلان نوايا أولي بشأنها في تشرين الثاني/ نوفمبر2021 في معرض إكسبو 2020 دبي، إلى توفير الكهرباء الخضراء من الأردن إلى إسرائيل من خلال محطة طاقة شمسية ضخمة، ستبنيها شركة مصدر الإماراتية في الأردن. وفي المقابل، ستستورد الأردن المياه المحلاة من إسرائيل. وأظهرت الاحتجاجات التوقعات غير الواقعية بأن مشاريع الطاقة المتجددة من شأنها أن تحقق اعتماداً متبادلاً سلمياً.

لا تتيح الجهود المبذولة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الديمقراطية الطاقوية بقدر ما تمكّن أشكالاً جديدة من الاستعمار الطاقوي

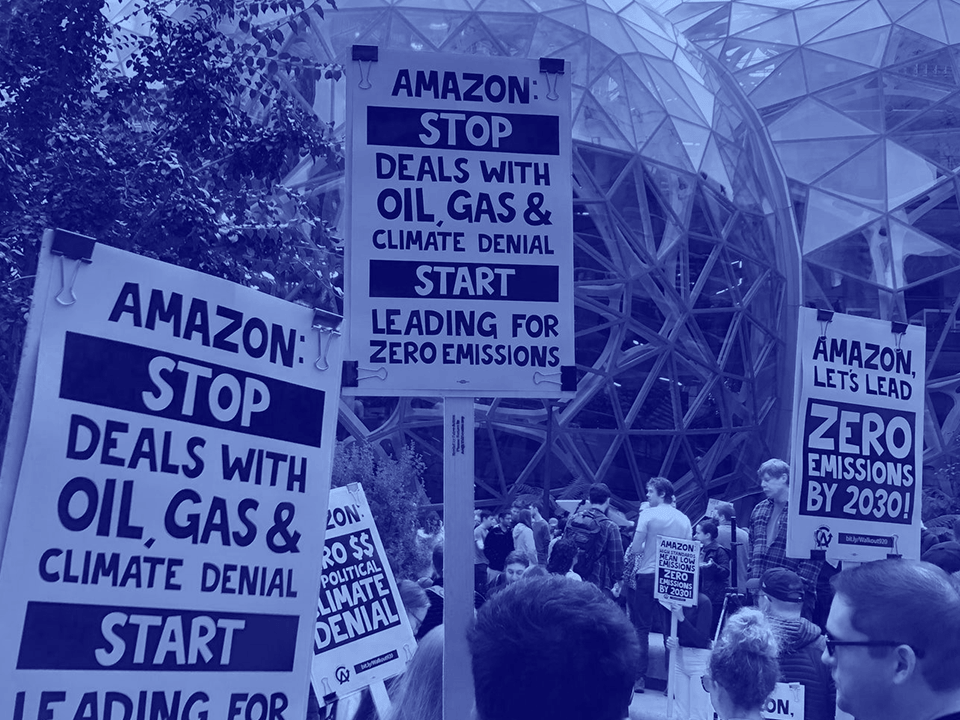

تذكرنا الأحداث قريبة العهد، مثل المذكورة أعلاه، أو الاحتجاجات في مؤتمر المناخ في دبي، أو القمة المضادة التي تعقدها الحركات الاجتماعية مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، بحقيقة مفادها أن الطاقة ليست مجرد مجال للهيمنة، بل للتنافس أيضاً.

تبيّن الأحداث الأخيرة أيضاً كيف أنّ الجهود المبذولة لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كثيراً ما تتعرّض للاضطرابات نظراً لاعتمادها على سلاسل التوريد الممتدة في جميع أنحاء العالم. في كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت شركة الشحن الدنماركية، ميرسك، والألمانية، هاباغ لويد، عن إيقاف جميع الرحلات عبر البحر الأحمر. جاء القرار كرد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بهدف الضغط على إسرائيل لوقف هجومها على غزة. وأدت الهجمات إلى زيادة كبيرة في تكاليف نقل الحاويات، بما في ذلك الطاقة المتجددة ومنتجات الطاقة الشمسية القادمة من الصين والمتجهة إلى شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

كما كتب تيموثي ميتشل، "لقد جعل الفحم الديمقراطية الجماهيرية ممكنة أمّا النفط فأنهاها".3 تجلب مصادر الطاقة المتجددة معها أسئلة حول القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والوصول إليها والعدالة. ولا تتيح الجهود المبذولة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الديمقراطية الطاقوية بقدر ما تمكّن أشكالاً جديدة من الاستعمار الطاقوي. لا تحوّل هذه الجهود بلداناً بأكملها إلى فائزين أو خاسرين جيوسياسيين. بل تؤدي إلى تبعيات جديدة وتعيد تشكيل التوترات والصراعات القائمة بطرائق تتخلل التشكيلات الجيوسياسية التقليدية، وتغيّر نطاق ما هو قابلٌ للتصور وممكنُ سياسياً.

نُشِر هذا المقال في MERIP في عدد صيف 2024، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» باتفاق مع الجهة الناشرة.

- 1

Conseil Economique, Social et Environnemental, “Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte,” Auto-saisine No. 45 (2020): 32.

- 2

Damian Carrington, “Revealed: Saudi Arabia’s grand plan to ‘hook’ poor countries on oil,” The Guardian, November 27, 2023.

- 3

Timothy Mitchell, “Power Switch: Building a just energy transition in an age of corporate and imperial power: interview by Nick Buxton with Tim Mitchell, Thea Riofrancos and Ozzi Warwick,” Transnational Institute (TNI), February 21, 2024.