النفط والزراعة والتكنولوجيا في الخليج العربي: زراعة الصحراء

إعادة التفكير في سردية «تخضير الصحراء»

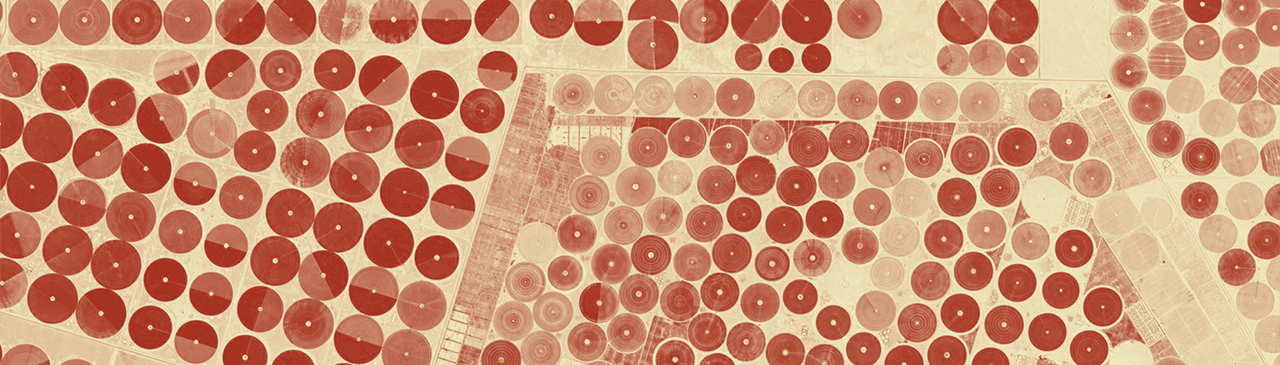

في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً، تتوهّج بيوت زجاجية من الفولاذ والزجاج تحت شمس الصحراء. هناك، تزدهر صفوف من الطماطم والفراولة والخس في غرف مضبوطة المناخ، تُغذّيها مياه مُحلّاة وطاقة مستمدّة من النفط والغاز. ما يبدو خيالاً علمياً ليس سوى واقع الزراعة في الخليج العربي. المفارقة لافتة. إذ أسهمت الخصائص الزراعية–الإيكولوجية للمنطقة، من انخفاض حاد في معدلات الأمطار ومحدودية موارد المياه العذبة المتجددة وملوحة التربة وطول ساعات الإشعاع الشمسي وتكرار العواصف الغبارية، في بقاء الزراعة تاريخياً محصورة جغرافياً ومحدودة الامتداد. ومع ذلك، تعيد الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية اليوم تقديم نفسها بوصفها دولاً مبتكرة زراعياً، عبر استثمارات كثيفة في الزراعة المائية والهوائية، والريّ الدقيق، والذكاء الاصطناعي. وقد تعهّدت هذه الحكومات بتحقيق «الأمن الغذائي» من خلال تقنيات زراعية متقدمة. وفي حديثها عن الزراعة الخاضعة للرقابة (CEA)، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي في دولة الإمارات، في العام 2021 إنّ «الزراعة الخاضعة للرقابة غيّرت قواعد اللعبة بالنسبة لنا ولعديد من الدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، ودَفعتنا إلى إعادة التفكير في خططنا في مجال الأمن الغذائي».

غالباً ما يُحتفى بصورة ازدهار الزراعة في الأراضي القاحلة بوصفها انتصاراً لقدرة الإنسان على التكيّف، وتُقابَل التمثيلات الإعلامية للمزارع الذكية في مختلف أنحاء الخليج بآمال وتوقّعات مرتفعة حيال مستقبل الغذاء والزراعة في المنطقة. يُختزل الشحّ في هذا الإطار إلى مسألة تقنية، وتُقدّم التكنولوجيا كحلّ غير سياسي لحدود الطبيعة، بما ينسجم مع الاعتقاد بأن البشر قادرون على هندسة طريقهم للخروج من أي قيود بيئية (Koch 2022، 98). وتوحي هذه السردية بأن الخليج يستطيع، عبر الابتكار والتكنولوجيا، التغلّب على حدوده الإيكولوجية. ليست هذه التفسيرات ذات النزعة التكنولوجية المتفائلة جديدة، إذ هيمنت طويلاً على الخطاب المتعلّق بالغذاء والتكنولوجيا، أساساً بفعل نزع الطابع السياسي عن القضايا التكنولوجية. غير أنّ هذه السردية مضلِّلة، فهي تخفي القوى السياسية والاقتصادية التي جعلت الصحارى الخضراء ممكنة، وتتجاهل في الوقت نفسه التناقضات العميقة التي تنطوي عليها. ومن هنا لا تكون التكنولوجيا محايدة في أي حال، بل إنّ كيفية تطويرها، والآليات التكنولوجية والاجتماعية المرتبطة بنموّها، تطرح في جوهرها أسئلة سياسية. ولا يمكن فهم توسّع الزراعة في الخليج على أنّه مجرّد تطبيق للمعرفة العلمية، بل ينبغي قراءته كفعل سياسي يعيد تنظيم العلاقات بين البشر والموارد والسلطة. فمحطات تحلية المياه وأنظمة الري والزراعة الداخلية والتقنيات الزراعية لا تُختزل في كونها بنى تحتية، بل تعمل بوصفها أدوات تُسقِط من خلالها الدول سلطتها وتحدّد تصوّراتها للمستقبل وتدير عدم اليقين البيئي. من هذا المنظور، يغدو ما يُحتفى به بوصفه «معجزة زراعية» في الخليج أقلّ استجابةً لضرورة بيئية، وأكثر نتاجاً لرأسمالية الوقود الأحفوري. أطروحتي هنا أنّ الأنظمة التكنولوجية في الزراعة الخليجية لا تشكّل، في المقام الأول، استجابة إيكولوجية للشحّ، بل تمثّل مشروعاً سياسياً متجذّراً في الثروة النفطية والسلطة الريعية والطموحات الإقليمية وعلاقات التكنولوجيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تصبح الزراعة ممكنة في الصحراء، وماذا تكشف عن اقتصادات النفط، وعلى نحو أوسع ماذا يحدث حين تُسخَّر الثروة النفطية لزراعة أنظمة غذائية في بيئة صحراوية.

تُقدّم التكنولوجيا كحلّ غير سياسي لحدود الطبيعة، بما ينسجم مع الاعتقاد بأن البشر قادرون على هندسة طريقهم للخروج من أي قيود بيئية، وتوحي هذه السردية بأن الخليج يستطيع، عبر الابتكار والتكنولوجيا، التغلّب على حدوده الإيكولوجية

لتفكيك هذه الديناميات، يستند تحليلي إلى حقلين متكاملين هما الإيكولوجيا السياسية ودراسات العلم والتكنولوجيا. تُعدّ الإيكولوجيا السياسية حقلاً نقدياً يبحث في الكيفية التي تُشكِّل بها السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العلاقات بين البشر والبيئة، ويُبرز كيف تحدّد علاقات القوة وعدم المساواة من يسيطر على الموارد ومن يستفيد من مسارات التنمية ومن يتحمّل الأكلاف الإيكولوجية. ومن هذا المنظور، أفهم التحدّيات البيئية لا بوصفها مشكلات تقنية معزولة، بل باعتبارها متداخلة بعمق مع السلطة السياسية والسيطرة على الموارد وتشكيلات الدولة–رأس المال، إذ تعكس قرارات تتعلّق بما يُعدّ جديراً بالإنتاج وكيف ولصالح من. أمّا دراسات العلم والتكنولوجيا، فتطرح سؤال الكيفية التي تتخيّل بها المجتمعات آفاقها التكنولوجية. ويعبّر مفهوم المتخيّلات السوسيوتقنية (Jasanoff and Kim 2015) عن الطريقة التي توجّه بها الرؤى الجمعية للتقدّم، مثل حلم تخضير الصحراء، السياسات العامة وتشكّل تصميم التكنولوجيا. ويُظهر الجمع بين هذين المنظورين كيف تنغرس التكنولوجيا ضمن علاقات السلطة والاقتصاد والبيئة. فالتكنولوجيا لا تكتفي بالاستجابة لحدود البيئة، بل تُنتج عتبات جديدة للإمكان، وفي الوقت نفسه تُعمّق أشكالاً معيّنة من الاعتماد والإقصاء. وانطلاقاً من ذلك، أعتمد مقاربة الإيكولوجيا السياسية للتكنولوجيا، وهي مقاربة تؤكّد أنّ التكنولوجيا متشابكة بعمق مع علاقات القوة والبنى الاجتماعية والسياقات البيئية (Goldstein and Nost 2022؛ Boyer et al. قيد الإنجاز). تنتقد هذه المقاربة السرديات التي تقدّم التكنولوجيا بوصفها موضوعية ومحايدة، وتسعى إلى الكشف عن الكيفية التي تتشكّل بها التكنولوجيا بفعل الديناميات السياسية والاجتماعية والبيئية وكيف بدورها تعيد تشكيل هذه الديناميات. وفي هذا التوتّر تحديداً بين خطاب الابتكار وواقع الاعتماد على الوقود الأحفوري ينبغي فهم التحوّلات الزراعية في الخليج. وفي ما يلي أبيّن أنّ الزراعة في الخليج مادية ورمزية في آن واحد، فهي مشروع مادي تسنده بنى تحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومشروع رمزي يضفي الشرعية على السلطة السياسية ومسارات التنويع الاقتصادي تحت راية الاستدامة.

الخلفية التاريخية: النفط والتحديث ووعد الصحارى الخضراء

لا ينفصل التاريخ الحديث للزراعة في الخليج عن صعود النفط. منذ أوائل القرن العشرين. مع اكتشاف النفط واستخراجه في أنحاء المنطقة، برزت جهود لتحديث الممارسات الزراعية، غالباً بدعم من فاعلين أجانب. أُعيد تصوّر الزراعة، التي ظلّت طويلاً هامشية ومحدودة النطاق وكثيفة العمل، مدفوعة بعائدات النفط أو بوعدها. حتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، أتاحت الإيرادات النفطية للدول حديثة التشكّل المضيّ في مشاريع تحديث طموحة هدفت إلى إحداث مسافة رمزية ومادية بينها وبين ماضيها السابق للنفط. وفي هذا التحوّل، تحوّلت الصحراء، التي كان يُنظر إليها سابقاً بوصفها فضاءً معادياً، إلى المجال الذي جرى عليه تمثيل الحداثة نفسها.

كانت المملكة العربية السعودية أول من حاول الزراعة الصحراوية على نطاق واسع. في ثلاثينيات القرن العشرين، سعت مزرعة الخرج، التي أُطلقت بمساعدة أميركية عبر شركة أرامكو، إلى زراعة القمح والبرسيم ومحاصيل أخرى. اعتمد هذا المشروع على مكننة زراعية مكثّفة وعلى أنظمة ريّ ناتجة عن الحفر العميق في الطبقات الجوفية الأحفورية، إضافة إلى الاستخدام الكثيف للمبيدات والأسمدة. قدّمت الدولة لمواكبة هذا التوجّه دعماً للآبار والأسمدة والوقود، ما أفضى إلى مرحلة قصيرة من الوفرة الظاهرية. مع التوسّع الذي تلا طفرة النفط في سبعينيات القرن العشرين، اقتربت المساحات المزروعة من التضاعف بين ستينيات القرن العشرين والعام 2010. وبحلول ثمانينيات القرن نفسه، بلغ إنتاج القمح مستوى التصدير. لكن هذا المسار كان قصير الأمد، إذ استنزف المياه الجوفية غير المتجددة بوتيرة مقلقة، وأدّى إلى تملّح التربة، كما بات غير قابل للاستمرار من الناحية المالية. ومع مطلع العقد الأول من الألفية، فُكِّك البرنامج.

الأنظمة التكنولوجية في الزراعة الخليجية لا تشكّل، في المقام الأول، استجابة إيكولوجية للشحّ، بل تمثّل مشروعاً سياسياً متجذّراً في الثروة النفطية والسلطة الريعية والطموحات الإقليمية وعلاقات التكنولوجيا

سعت السلطات البريطانية في الإمارات المتصالحة أيضاً إلى تحديث الممارسات الزراعية. في أربعينيات القرن العشرين، انخرطت في جهود لاستكشاف المياه بهدف تحسين كميتها وجودتها. كما أطلقت مشروع مزرعة ومدرسة دِقداقة التجريبيتين، سعياً إلى تلقين السكان المحليين ممارسات زراعية تقودها بريطانيا وتعتمد على الآلات والمحاصيل المستوردة. وبعد عقد من ذلك، سعى الشيخ زايد إلى تحسين الشروط الزراعية. وقد أسّس «مركز أبحاث الأراضي القاحلة» في جزيرة السعديات في أبو ظبي نظاماً هجيناً جمع بين الزراعة داخل البيوت المحمية واستخدام المياه المُحلّاة. مُوِّل المشروع من الثروة النفطية المكتشفة حديثاً في أبو ظبي، بميزانية تجاوزت 3 ملايين دولار أميركي، وبالتعاون مع علماء من جامعة أريزونا، بوصفه نموذجاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار. غير أنّ البيوت المحمية فُكِّكت بعد أقل من عقد، وأُعيد توجيه الموقع نحو التطوير العمراني. في الوقت نفسه، سعى الشيخ زايد إلى استحداث رقع زراعية جديدة في الصحراء، فسوّى الكثبان الرملية باستخدام الجرّافات، وأضاف طبقة من الطين إلى الحقول المستحدثة وأحاطها بالأشجار. أتاح التطوّر المتزامن لمحطات تحلية مياه واسعة النطاق هذا التوسّع. ووفقاً ل هيرد-بي (1982، 181) لم تعد الحديقة بحاجة إلى أن تقوم في منخفض ملاصق لأفضل موقع بئر، بل يمكن إنشاؤها على أرض مستوية على مسافة من الكثيب. أدّت هذه المبادرات إلى تمدّد المزارع الزراعية تدريجياً على حساب الصحراء.

لم تكن هذه المبادرات والابتكارات الزراعية موجّهة أساساً لإطعام السكان، بقدر ما سعت إلى تأكيد السيادة وإظهار القدرة على التحديث وترسيخ شرعية هذه الدول الريعية الناشئة. استمر البعد الرمزي لهذا الاختبار؛ إذ مثّل مرحلة غدا فيها التحكم بالمياه والتربة والمناخ مرادفاً للتقدّم الوطني والحضارة. يتجلّى هذا التصوّر في العبارة التي كثيراً ما نُسبت إلى الشيخ زايد: «أعطوني زراعة، أُضمن لكم حضارة». لم تكن الزراعة مجرّد نشاط اقتصادي، بل علامة حضارية ودليلاً على قدرة الدولة على تجاوز بيئتها وحدودها عبر البراعة والثروة. وقد ترسّخت فكرة أن النفط قادر على شراء مستقبل زراعي في صلب التفكير التنموي الخليجي، واستمر السعي إلى “تخضير الصحراء” عبر التكنولوجيا على الرغم من الإخفاقات السابقة.

الاستراتيجيات الزراعية المعاصرة: الأمن الغذائي والتكنولوجيا والاستحواذ على الأراضي

بحلول أوائل الألفية الثانية، شهد الإنتاج الزراعي في دول الخليج تحوّلات متسارعة. فقد كشفت عقود من الاستخراج المكثّف للمياه الجوفية عن الحدود الإيكولوجية للإنتاج المحلي: تراجع منسوب المياه الجوفية، وتملّح التربة، وارتفاع الطلب على الطاقة. وما كان يُنظر إليه سابقاً بوصفه رمزاً للحداثة والاكتفاء الذاتي بات يُدرك على نحو متزايد باعتباره غير قابل للاستدامة. ومع ذلك، لم تتخلّ حكومات المنطقة عن طموحاتها في الإنتاج الغذائي المحلي، بل أعادت تأطيرها. فقد أصبحت النماذج الزراعية المتمحورة حول التكنولوجيا، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأراضي الزراعية والأعمال الزراعية، المسوَّغة بطموحات تحقيق الأمن الغذائي، مهيمنة على الخطاب السياسي وموجِّهة لتدخّلات الدول والفاعلين من القطاع الخاص.

زادت أزمة الغذاء العالمية في عامي 2007–2008 من حدّة الوعي بقضية الأمن الغذائي، إذ أبرز ارتفاع أسعار الغذاء وفرض قيود على التصدير هشاشة المنطقة إزاء صدمات الإمداد العالمية. غير أنّ التحدّي الذي واجهته هذه الدول الغنية بالنفط لم يَكُن قدرتها على تمويل واردات الغذاء أو دعم أسعاره، بل اعتمادها على السوق التجارية الدولية والمخاطر المرتبطة بإمكانية الوصول إلى الغذاء. وهكذا أصبح الأمن الغذائي مكوّناً مركزياً في التخطيط الوطني، ما أفضى إلى أطر مؤسسية جديدة. في الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أُنشئت وزارة دولة معنية بالأمن الغذائي في العام 2017، عقب سلسلة من التغييرات المؤسسية التي شملت إلغاء وزارة الزراعة والثروة السمكية (التي أُسِّست في العام 1971). وفي العام 2018، نشرت الوزارة «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، مقدّمة رؤية شاملة لمستقبل قطاع الأغذية والزراعة.

كما أطلقت كلّ من المملكة العربية السعودية وقطر خططاً استراتيجية مماثلة ارتكزت إلى مقاربة مزدوجة: تعزيز الإنتاج المحلي عبر الاستثمار في الزراعة الحديثة والتكنولوجيا، وتأمين سلاسل الإمداد الدولية من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية الخارجية والبنى اللوجستية. أشارت هذه الرؤى إلى مسعى متنامٍ لربط الغذاء والمياه والمناخ ضمن تصوّر موحّد لمستقبل هذه الدول. وبالفعل، ومع سعي حكومات الخليج المتزايد إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، أدرجت الزراعة ضمن رؤاها الاقتصادية بعيدة المدى — أي «مئوية الإمارات 2071»، و«رؤية قطر الوطنية 2030»، و«رؤية السعودية 2030» — بما عزّز سياسات الصمود.

لم تكن الزراعة مجرّد نشاط اقتصادي، بل علامة حضارية ودليلاً على قدرة الدولة على تجاوز بيئتها وحدودها عبر البراعة والثروة. وقد ترسّخت فكرة أن النفط قادر على شراء مستقبل زراعي في صلب التفكير التنموي الخليجي

عملياً، انتشرت الزراعة المائية والهوائية والمزارع العمودية وأنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تَعِد هذه النماذج بإنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام مساحات أقل من الأرض والمياه والمواد الكيميائية. وأصبحت البيوت المحمية القادرة على العمل على مدار العام في ظروف صحراوية رموزاً للتقدّم والقدرة على الصمود. غير أنّ ثمة مفارقة تكمن تحت واجهة الاستدامة: تظلّ هذه المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري في التحلية والتبريد والإضاءة والتهوية والريّ. وهذا، بالمعنى الحرفي، نمط زراعي يعمل بطاقة النفط. وبعبارة أخرى، فإنّ الانتقال «ما بعد النفطي» في المنطقة يُموَّل ويُدعَم بالهيدروكربونات ذاتها التي يسعى إلى تجاوزها. ومن خلال إعادة توصيف بنى تحتية نهمة للطاقة على أنّها مستدامة، تمارس دول الخليج نوعاً من الخيمياء البيئية، تحوِّل الثروة الأحفورية إلى حداثة خضراء. وهكذا يعاد تصوّر الصحراء مرة أخرى.

امتدّت الطموحات الزراعية لدول الخليج أيضاً إلى ما وراء حدودها، عبر الاستثمار في الأراضي الزراعية والأعمال الزراعية وشبكات اللوجستيات في الخارج لتأمين واردات الغذاء وتوسيع النفوذ. موّلت قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مشاريع زراعية واسعة النطاق واستحوذت على حيازات كبيرة من الأراضي في مناطق جغرافية متعدّدة. ومن خلال الاستحواذات العابرة للحدود، تُرحِّل دول الخليج عملياً متطلبات الأرض والمياه إلى الخارج، ناقلةً الأكلاف البيئية للإنتاج إلى دول تعاني غالباً أصلاً من ضغوط على مواردها. يقوم هذا المنطق على اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية في آن. تضمن الاستثمارات في الأراضي سلاسل توريد محصّنة نسبياً من تقلّبات الأسعار العالمية، فيما تُعمّق في الوقت نفسه الروابط الدبلوماسية والتجارية. غير أنّ المشاريع المموّلة خليجياً في البلدان المضيفة قد تجلب بنى تحتية وفرص عمل، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر تفاقم أوجه عدم المساواة. إذ تُؤجّر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة لزراعة محاصيل موجّهة للتصدير، ما يؤدّي إلى إزاحة صغار المزارعين وتحويل المياه الشحيحة بعيداً عن النظم الغذائية المحلية. وغالباً ما تتبع ذلك أضرار بيئية وتوتّرات اجتماعية. وفي الوقت نفسه، تعزّز هذه الاستثمارات الخارجية داخل الخليج سردية الحداثة الخضراء. يقدّمها الخطاب الرسمي بوصفها استثمارات مسؤولة تُسهم في استقرار الإمدادات الغذائية إقليمياً. غير أنّ المفارقة تظلّ قائمة: ما يبدو استدامة من الدوحة أو أبو ظبي يتحوّل غالباً في أماكن أخرى إلى ضغط إيكولوجي وهشاشة متزايدة. وهكذا يوسّع تصدير نموذج الزراعة الصحراوية الإيكولوجيا السياسية للنفط إلى ما وراء الحدود الوطنية، مُدمِجاً إياها في شبكة عابرة للأقاليم من علاقات التبعية.

الزراعة في الخليج العربي: سلطة النفط بوسائل أخرى

لا تتعلّق الزراعة في الخليج العربي بإنتاج الغذاء في الصحراء وحسب، بل تمثّل تعبيراً مادياً عن سلطة النفط. فهي تُظهر كيف تمكّن الرأسمالية الأحفورية الدول من تشكيل مشاهد طبيعية تتحدّى القيود الإيكولوجية، وفي الوقت نفسه كيف تُنتج هذه العملية تبعيات جديدة ولا مساواة متفاقمة. وبعيداً عن كونها استجابة لشحّ طبيعي، تعمل الزراعة في الخليج بوصفها استمراراً لسلطة النفط بوسائل أخرى. فالبنى التحتية التي تسند إنتاج الغذاء، من محطات تحلية المياه إلى البيوت المحمية المبرّدة والأبراج الهيدروبونية، تُموَّل وتُشغَّل وتُشرعَن بالعائدات الأحفورية نفسها التي شيّدت مدن المنطقة. وبهذا المعنى، أصبحت الزراعة امتداداً للدولة الريعية: مسرحاً جديداً تؤدّي عليه الثروة النفطية قدرتها على توليد الحياة في فضاء تحدّده حدود بيئية صارمة. ومن خلال تحويل القلق البيئي إلى فرصة استثمارية، تُحوّل دول الخليج الهشاشة إلى منصّة للنفوذ الجيوسياسي. وهكذا تؤدّي الزراعة وظائف متعدّدة في آن واحد: استراتيجية لتنويع الاقتصاد، وأداة للقوة الناعمة، وآلية لترسيخ شرعية الدولة تحت راية الاستدامة.

تُبقي هذه الازدواجية بين الاعتماد وإعادة الابتكار جاذبيةَ سردية «تخضير الصحراء» حيّة. غير أنّ ما يختبئ تحت أسطحها المصقولة هو إيكولوجيات غير متكافئة وأكلاف اجتماعية تمتدّ إلى ما وراء حدود الخليج. وهكذا تغدو الزراعة في الصحراء معجزةً وسراباً في آن واحد؛ فهي تُبرز براعة تكنولوجية لافتة، لكنها تحجب تناقضات الرأسمالية الأحفورية. وعندما تُسخَّر الثروة النفطية لزراعة نظم غذائية في بيئة صحراوية، تُنتِج آفاقاً زراعية مُبهرة بصرياً، لكنها مكلفة إيكولوجياً وغير متكافئة سياسياً. ومع توجّه العالم نحو نزع الكربون، يطرح نموذج الخليج سؤالاً صعباً: هل يمكن قيام زراعة «ما بعد نفطية» فعلاً داخل اقتصاد نفطي؟

من ملف «التفكير الاجتماعي في أزمنة التحوّلات الكبرى». أعدّ هذا الملف من قبل برنامج «مقاربات نقدية للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في الجامعة الأميركية في بيروت، ونشرت النسخة العربية منه في «صفر».