نوبل الاقتصاد 2024: أفول القوانين العامّة؟ وما هي «المؤسّسات»؟

«إذا كانت توقعات ماركس التاريخية تحمل عيوباً، إلا أنه مع ذلك اكتشف نبض الاقتصاد الرأسمالي» - فيليب بول

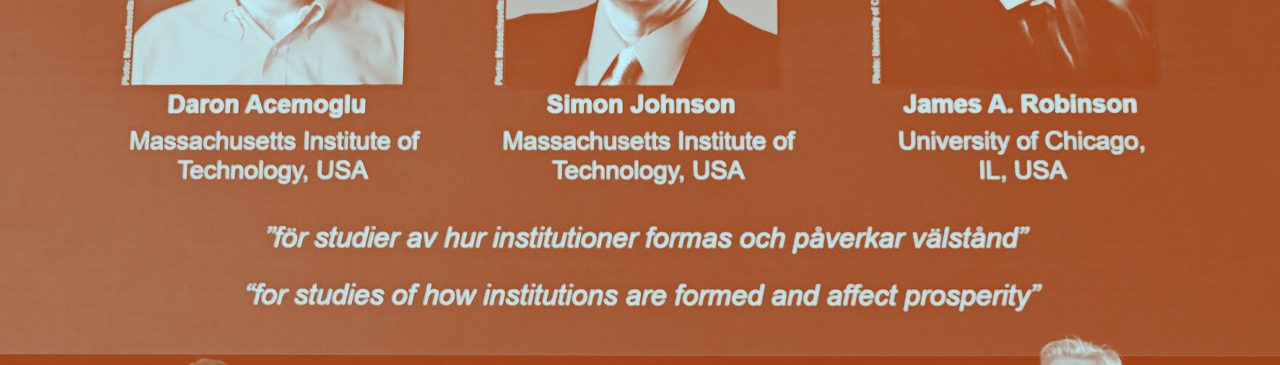

في عام 2015 كتب دارون اسيموغلو وجيمس روبينسون مقالة بعنوان «صعود وهبوط القوانين العامة للرأسمالية» في مراجعة غير مباشرة لكتاب توماس بيكيتي «الرأسمال في القرن الواحد والعشرين»، المكون من حوالي 700 صفحة، والذي حاز على صفة الـbestseller، وهو أمر نادر بين الكتب الاقتصادية النظرية. اعتبرت المقالة أن البحث عن قوانين عامة تحكم ديناميكية وتطور الراسمالية طريقه مسدود. وقد شملت المقالة في هذا السياق، ليس فقط نظريات بيكيتي بل ايضا كارل ماركس ودافيد ريكاردو. وكان اسيموغلو يُعتبر آنذاك من اهم الاقتصاديين الصاعدين، وأكثرهم غزارة في الكتابة، وسعة في المعرفة، وصولا الى تداول بعض زملاءه، نتيجة لهذه الغزارة والسعة، نكتة تقول انه قد تم استنساخه. بالتالي، لم يكن اسيموغلو اقتصاديا عاديا او من هؤلاء الذين يمضون وقتهم بمهاجمة دور الدولة في الاقتصاد او يمجدون الأسواق الحرة ونتائجها، والذين يطغى على تحليلاتهم ضحالة فكرية اكتسبوها بعد تحول اكثرية دوائر الاقتصاد الى معامل لانتاج مستنسخات او كلونات نيوليبرالية، انما هو اقتصادي غاص في التاريخ والسياسة والنظريات الكبرى حيث قلة من الاقتصاديين منذ عقود عدة تجرأوا على ذلك. والان، وقد فاز بجائزة نوبل للاقتصاد 2024 وبالتالي اصبح يحمل هذا النقد للقوانين العامة (ربما) وزنا اكبر مما كان يحمله سابقا، يحتم علينا السؤال: هل هذا النقد في محله؟ وكيف يمكننا تحليله في سياق النظريات التي فاز بسببها اسيموغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون بالجائزة؟ وسيرتبط الجواب على السؤال الاخير بالطبع بمدى أحقية او جدارة هذا الفوز بالجائزة، والذي بالمناسبة كأي نظرية في الاقتصاد، كان له مؤيدوه ومعارضوه.

على نحو سريع، ركّزت المقالة على نظريات الثلاثة في انها حتمية تحاول رسم مسار تطور الراسمالية او ظواهر او نتائج من دون الاخذ بعين الاعتبار اهمية المؤسسات السياسية والاقتصادية، اذ ان هذه المؤسسات في رأيهم تلعب دورا في سياق ديناميكية الراسمالية وتطورها، وبالتالي اية نظرية تشمل معادلات رياضية او علاقات سببية او حتمية محكمة تتحكم بهذا التطور لا تأخذ بالاعتبار دور «المؤسسات» هي خاطئة ولا يمكن ان تفسر التطور الاقتصادي الذي شهده ويشهده العالم. وكانت لجنة نوبل قد شرحت عند منحه الجائزة إن التركيز على دور المؤسسات في تفسير الاقتصاد هو الخرق النظري الذي جعلها تعطي الجائزة لاسيموغلو وزملاءه. قالت اللجنة بالتحديد «لقد كشف اسيموغلو وجونسون وروبنسون عن سلسلة واضحة من السببية. ان المؤسسات التي تم إنشاؤها لاستغلال الجماهير هي سيئة للنمو على المدى الطويل، في حين أن تلك التي تؤسس للحريات الاقتصادية الاساسية وسيادة القانون مفيدة له». وتلك المؤسسات في تعريفهم هي تباعا «مؤسسات استخراجية» و«مؤسسات تضمينية». وأضافت اللجنة في مكان آخر ان المؤسسات الجيدة هي حيث «حقوق الملكية آمنة والناس يعرفون أنهم سيستطيعون التمتع بمعظم المنافع من استثماراتهم». كما أكدت اللجنة على تشديدهم على أهمية دور السياسة والصراع على السلطة بين النخب والجماهير في تحقيق هذه المؤسسات او تغييرها.

تركيز البعض على ما يمكن تسميته «الشروط اللازمة» يعطي انطباعا كما لو أن أسس المؤسسات التضمينية، وهي الأسواق الحرة والملكية الخاصة وحكم القانون والديمقراطية، هي بحد ذاتها كافية، وقد تكون كافية لتحقيق الابتكار والنمو الاقتصادي وانما تتطلب صراعا سياسيا لتوزيع واسع في المجتمع لمنافع هذا الازدهار

واعتمدت اللجنة بالتحديد على نظرياتهم التي حللت الفوارق الاقتصادية الحالية بين الدول على اساس الارث الكولونيالي، ففي قارة اميركا مثلا يعود الفرق الحالي في مستويات المعيشة بين الولايات المتحدة الاميركية وبين المكسيك وباقي اميركا اللاتينية الى المؤسسات التي بناها المستعمرون هناك: في اميركا الجنوبية مؤسسات استخراجية وفي اميركا الشمالية مؤسسات تضمينية. ان ما عناه اسيموغلو وزملائه بالمؤسسات هو عميق وسنأتي على ذكره لاحقا، الا انه لا بد في البداية من ذكر ان تركيز البعض على ما يمكن تسميته «الشروط اللازمة» يعطي انطباعا كما لو أن أسس المؤسسات التضمينية، وهي الأسواق الحرة والملكية الخاصة وحكم القانون والديمقراطية، هي بحد ذاتها كافية، وقد تكون كافية لتحقيق الابتكار والنمو الاقتصادي وانما تتطلب صراعا سياسيا لتوزيع واسع في المجتمع لمنافع هذا الازدهار. وهذا ينطبق ايضا على الانطباع العام لدى البعض حول كتاب اسيموغلو وروبنسون الشهير «لماذا تفشل الامم؟: اصول السلطة والازدهار والفقر» الصادر في 2012 وكأنه كتابا «عميق» لفكرة الاقتصاد الحر، وذلك ربما لأن بعض الدول الفاشلة التي ذكرت في الكتاب تشمل الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية ومصر عبد الناصر (ومبارك) والصين الشعبية (لم تفشل بعد لكن ستفشل عاجلا ام آجلا)، بينما الدول الناجحة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وغيرها. وبشكل سطحي، يبدو وكأن ذلك يتوافق مع سياسات ما عرف ب «توافق واشنطن» والنيوليبرالية ومنها تحرير الأسواق وأسعار العملات والاسعار والخصخصة ووقف الدعم الحكومي لبعض السلع الاساسية الى غيرها من الاصلاحات السوقية الحرة، وكما عند اسيموغلو وروبنسون، من المفترض ان الدول التي تتبع هذه البنود تنجح وتلك التي لا تتبعها تفشل. وبسبب ان هناك الكثير من التداخل بين الدول الفاشلة والناجحة في الاطارين، وان الكثير من الدول الفاشلة هي دول شيوعية او اشتراكية يزيد من الانطباع بأن حكم القانون وحقوق الملكية والحرية الاقتصادية هي كافية. طبعا، الامور أعقد من ذلك بكثير.

هل قوانين ماركس وريكاردو وبيكيتي عامة؟

بالعودة الى صعود وهبوط القوانين العامة، لا يُخفى الامر ان الثلاثة المُنتقدون مختلفون، على الرغم بعض التلاقي بينهم هنا وهناك، ربما بالمنهج او الهدف، حول ديناميكيات الراسمالية، ولربما اكثر اهمية حول ما تقوله نماذجهم حول مآل الراسمالية في النهاية. طبعا من الصعب بمكان اختصار النظريات الثلاثة سريعا ولكن لا بد من المحاولة.

اولا، دافيد ريكاردو هو من الاكثر الاقتصاديين الكلاسيكيين دفاعا عن الراسمالية وعن التجارة الحرة، وقد كان اول اقتصادي لديه نموذج مجرد حول عمل الراسمالية (على الاقل منذ الفيزيوقراطيين في فرنسا). في هذا النموذج ابتدأ ريكاردو التحليل بتقسيم المجتمع الى طبقات ثلاثة: الراسماليين والعمال وملاك الاراضي. وقد كان ريكاردو مهتما بكيفية توزع الدخل بين هذه الطبقات. وباستعماله «مبدأ الندرة» (بحسب بيكيتي)، فإن نموذجه يفضي على انه في المدى الطويل سيذهب الفائض الى ملاك الاراضي ويعيش العمال على الأجر الكفافي المحكوم بالالية المالتوسية، بالإضافة الى ان الراسماليين ستذهب ارباحهم الى الصفر. وبالتالي كان ريكاردو متشائما حول مستقبل الراسمالية. بالطبع لم يأخذ ريكاردو بعين الاعتبار الغيوم التي كانت تتلبد في الراسمالية آنذاك الا وهي التطور التكنولوجي وتراكم رأس المال.

البحث عن القوانين العامة او النظريات العامة في الاقتصاد ترافق مع ظهور الراسمالية وليس قبلها، والتي كانت ظاهرة جديدة تحمل صفات كونية بحاجة الى تفسير. فليس من باب الصدفة ان ماركس وريكاردو وسميث ظهروا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع الثورة الصناعية وصعود الراسمالية وليس قبلها

اتى ماركس ليعلن ان هاتين الصفتين هما اساس عمل ديناميكيات الراسمالية وايضا حركة التاريخ. في هذا الاطار، طرح ماركس نظريته حول ديناميكيات الراسمالية وخضوعها للتقلبات والازمات الاقتصادية او «نبض الراسمالية» كما قال الفيزيائي فيليب بول، اذ ان الاقتصاديين الكلاسيكيين قبله مثل آدم سميث وريكاردو وجان بابتيست ساي افترضوا ان الراسمالية هي نظام مستقر ولا تشهد تقلبات اقتصادية او دورات اعمال من داخلها. كما طرح ماركس قانون ميل معدل الربح في الراسمالية للانخفاض نتيجة ارتفاع الراسمال الثابت (وهو القانون المختلف عليه حتى بين الماركسيين )، ويمكن استنتاج ان لديه قانون تركز رأس المال وقانون تراجع حصة الطبقة العاملة من الناتج (وهي القوانين الثلاثة التي يعتبر اسيموغلو وروبنسون انها لم تتحقق)، بالإضافة إلى نظريته المادية التاريخية للانتقال الحتمي بين النظم الاقتصادية من العبودية الى الاقطاعية الى الراسمالية. وهذه النظرية تحتم الانتقال إلى الاشتراكية، وكل هذه الانتقالات تتم نتيجة التناقض بين تطور قوى الانتاج وعلاقات الإنتاج في مرحلة معينة. في هذا الاطار، طرح ماركس مشروعا علميا أراد اكتشاف القوانين التي تحكم الراسمالية وحركة التاريخ وليس إدانة الراسمالية لانها تنتج الفوارق الاجتماعية والظلم كما أراد الاشتراكيون الطوباويون قبله وبعده.

اما بيكيتي فهو أراد تفسير عدم المساواة وزيادتها عبر البحث عن ديناميكيات في الاقتصاد، وطرح في نظريته ان احدى العوامل الاساسية التي تحدد حركة عدم المساواة هي العلاقة الكمية بين العأئد على الراسمال وبين النمو الاقتصادي واستعملها لتفسير زيادة عدم المساواة في الدول الراسمالية المتقدمة بعد عام 1980.

اذا، هذه النظريات تحمل قوانين عامة شبيهة مثلا بالقوانين العامة في الفيزياء، مثل قانون الجاذبية او النسبية العامة او غيرها، حيث قانون محدد بشكل معادلات رياضية يحكم حركة الأجسام. وقد كان الانتقال إلى القوانين العامة التي تصلح في كل مكان وزمان احدى اهم الانجازات للانتقال من العلوم القديمة التي تبعت ارسطو في تقسيم العالم الى «العالم الارضي» و «العالم السماوي»، حيث تخضع المادة في كل منهما لقوانين مختلفة. طبعا الاقتصاد والمجتمع والتاريخ أعقد من الطبيعة وقوانينها العامة وبالتأكيد تتداخل معها العوامل الظرفية والصدمات الخارجية، كما يلعب الصراع السياسي دورا اساسيا، وقد تصح نظرية لفكرة ما وتدحض اخرى كما يعتبر مثلا فيليب بول بالنسبة لماركس. وتجدر الإشارة هنا الى ان البحث عن القوانين العامة او النظريات العامة في الاقتصاد ترافق مع ظهور الراسمالية وليس قبلها، والتي كانت ظاهرة جديدة تحمل صفات كونية بحاجة الى تفسير. فليس من باب الصدفة ان ماركس وريكاردو وسميث ظهروا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع الثورة الصناعية وصعود الراسمالية وليس قبلها.

هل نظريات اسيموغلو وزملائه من «القوانين العامة» ايضا؟

كما رأينا فإن اسيموغلو وروبنسون قد عابوا ماركس وبيكيتي وريكاردو أنهم اهملوا دور المؤسسات الاقتصادية والسياسية ودور الصراع السياسي في تحديد هذه المؤسسات وتغييرها، وبالتالي فإن القوانين العامة للراسمالية لا يمكن ان تفسر تطور او ظواهر في الراسمالية بشكل صحيح لأن هذه المؤسسات والسياسة تلعبان دورا اساسيا في تحديد مسارات الراسمالية، وبالتحديد التطور والتنمية الاقتصادية. سأحاول دفع هذا «الاتهام» من جانبين. الاول، ان نظريات اسيموغلو وزملائه هي ايضا تحمل صفات «قوانين عامة» والجانب الثاني ان ماركس، على الاقل، تلعب لديه السياسة والمؤسسات دورا كبيرا وهو اصلا متهم انه غلّب الجانب الثوري ورَفْض الراسمالية على تحليله العلمي، وهو امر بالطبع أبعد ما يمكن عن الحقيقة.

اذا عدنا الى اعلان لجنة نوبل المذكور سابقا فانه من الواضح ان اللجنة قيمت في اعطاءها لجائزة نوبل على ان الثلاثة قد اكتشفوا الى حد ما قانونا عاما عندما قالت انهم وجدوا «سلسلة واضحة من السببية» بين نوع المؤسسات والنمو الاقتصادي. فالسببية (causality) تشكل الحجر الاساس في القوانين العامة، اذ قالت نظرية ريكاردو انها تؤدي إلى استيلاء ملاك الاراضي على الدخل، وماركس ان تناقضات الراسمالية ستؤدي الى الأزمات الراسمالية، وبيكيتي ان تراجع النمو سيؤدي الى زيادة عدم المساواة. في السياق نفسه، تقول نظرية المؤسسات (بغض النظر اذا لجنة نوبل عنت ذلك ام لا)، ان نوعها يؤدي او لا يؤدي الى النمو الاقتصادي. كما ان هذه السببية استعملت لتفسير ليس فقط علاقة محددة في بلد ما بين المؤسسات والنمو، وانما هي تشكل نظرية عامة تشرح التاريخ الاقتصادي للعالم والدول منذ نهاية الاقطاعية الى يومنا هذا، وايضا تفاوت التطور الاقتصادي بين الدول وليس فقط النمو الاقتصادي الظرفي. طبعا السببية ليست كل شيء، فمثلا اذا برهنت احصائيا ان هناك علاقة سببية بين العقبات في سلاسل الانتاج وبين التضخم (وهو ما حصل خلال ازمة كوفيد) لا يعني ان هذه العلاقة تشكّل قانونا عاما، او اذا اعتبرنا ان هناك علاقة معكوسة بين الفائدة والاستثمار فان هذه ايضا علاقة سببية وليست قانونا عاما. بالمقابل اذا نظرنا الى نظرية كينز في كتابه الذي اسماه «النظرية العامة» فانها نظرية ذات قوانين عامة في تفسير كيفية تحديد الناتج في الراسمالية وجنوح الراسمالية الى التوازن ما تحت العمالة الكاملة، اي ان الراسمالية تنتج حتما ركودا ولا تعمل كما اعتقد الاقتصاديون الكلاسيكيون ومن بينهم بالمناسبة ريكاردو.

واذا اتبعنا هذا السياق فان طرح ان المؤسسات التي اسست منذ عشرات او مئات السنين هي المحدد الرئيسي للفوارق الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي، التي نشهدها اليوم بين الدول وتقسيم العالم الى دول متقدمة ونامية، لا يمكن الا اعتباره قانونا عاما او على الاقل محاولة لاستنباط قانون عام حول التطور الاقتصادي للدول ومسبباته. في هذا الاطار، اسيموغلو وروبنسون يقولان في نهاية كتابهما: «لقد طرحنا نظرية بسيطة واستعملناها لتفسير الملامح الرئيسية للتطور السياسي والاقتصادي حول العالم منذ الثورة النيوليثية» (اي منذ 12 الف عام)، وبعد قولهما انهما لا يطمحان الى تفسير «كل شيء»، يتابعان «بالتالي ان اي نظرية ناجحة، لا تفسر التفاصيل، لكنها تقدم تفسيرا نافعا وذا قاعدة تجريبية لمروحة من العمليات بينما في الوقت نفسه تحدد القوى الاساسية المؤثرة».

ربما لم تستطع الانظمة الشيوعية اللحاق بالغرب الراسمالي، ولكن القول انهم انتجوا الفقر كما في زيمبابوي فهذا بعيد جدا عن الحقيقة

طبعا، الامران يمكن ان نستنتج منهما قانونا عاما او نظرية عامة على الرغم من المحاولات اليائسة في «لماذا تفشل الامم؟» نفي الحتمية التاريخية عن نظريتهم، والذهاب بعيدا في ذلك النفي بالقول انه لم يكن هناك امر حتمي في حصول الفوارق الاقتصادية الحالية، اذ كان بالإمكان ان يكون الصينيون او الانكا هم من قاموا باستعمار العالم بدلا من الاوروبيين لولا حدوث بعض المتغيرات الدقيقة (مثل نهاية الاقطاعية وضعف الحكم المطلق في اوروبا والاثنين مدفوعين بحدوث الطاعون ونمو المدن التجارية وعدم شعور الملوك بالخطر من التجارة)، واضافوا بشكل مستغرب «لو حدثت هذه الاحداث بشكل مغاير قد نكون نعيش في عالم مختلف اليوم حيث البيرو قد تكون اغنى من اوروبا الغربية او الولايات المتحدة». طبعا هذا القول هو اقرب الى الفانتازيا منه الى امكانية الحصول في الواقع.

كما اذا نظرنا الى حالة الصين، فالصين بالنسبة لهما حققت نموا مهما في ظل مؤسسات سياسية استخراجية (حكم الحزب الشيوعي) ومؤسسات اقتصادية تضمينية غير كاملة بعد اصلاحات دينغ هشياو بنغ السوقية، ولكن مع استمرار تدخل الدولة والحزب الشيوعي في الاقتصاد. بالتالي فإنه حسب نظريتهم ان الصين ستفشل، ولكن في المرحلة منذ صدور الكتاب في 2012 حققت الصين نموا كبيرا وقضت على الفقر تماما. لو كان اسيموغلو وروبنسون فعلا يعتقدان ان نظرياتهما غير عامة لكانوا استسلموا واعتبروا ان كون الصين لا تتوافق مع نظريتهم غير مهم، اذ يمكنها ذلك لان نظرياتهم غير عامة اصلا. طبعا حتى نكون منصفين فانهما قالا ان هذا الفشل قد يأخذ وقتا طويلا ليحدث، وشبهوا الامر بالنمو السوفياتي الذي دام عقودا.

اخيرا، في هذا الاطار، هناك بعض التعميمات الخاطئة في كتاب «لماذا تفشل الامم؟»، وخصوصا في ما يتعلق بالأنظمة الشيوعية. فمثلا يذكر الكتاب الارث الاقتصادي الشيوعي بقوله «على الرغم من انها كانت مؤسسات استخراجية مختلفة بالشكل الا انها انتجت آثارا مماثلة على معيشة الناس كتلك المؤسسات الاستخراجية في زيمبابوي وسيراليون». في الواقع، ربما لم تستطع الانظمة الشيوعية اللحاق بالغرب الراسمالي، ولكن القول انهم انتجوا الفقر كما في زيمبابوي فهذا بعيد جدا عن الحقيقة. ومن يعرف الاتحاد السوفياتي (على الرغم من اعترافهم في مكان آخر بالنمو الكبير في الاتحاد السوفياتي بين الثلاثينيات والسبعينيات) وأوروبا الشرقية ويقارن مؤشراتهم الاقتصادية والاجتماعية، حتى على مشارف انتهاء الاشتراكية، فهي لم تكن ابدا كسيراليون او زيمبابوي. اذا، نظريات الثلاثة عامة ايضا وان استعمال «المؤسسات» او السياسة او «الصراع» لا يلغي هذا الامر.

الصراع والسياسة والمؤسسات

يقول اسيموغلو وروبنسون في مقالتهما «إن البحث عن قوانين عامة للرأسمالية أمر مضلل، لأنه يتجاهل القوى الرئيسية التي تشكل كيفية عمل الاقتصاد: التطور الداخلي للتكنولوجيا والمؤسسات والتوازن السياسي، الذي لا يؤثر فقط على التكنولوجيا ولكن أيضًا على كيفية عمل الأسواق وعلى كيفية توزيع المنافع من الترتيبات الاقتصادي المختلفة. فعلى الرغم من علمه وطموحه وابداعه، ضل ماركس بسبب تجاهله لهذه القوى. ونفس الشيء ينطبق على تفسير بيكيتي الشامل لعدم المساواة في الاقتصادات الرأسمالية».

وفي المقالة ايضا هناك اعتراف بان السياسة مهمة عند ماركس متمثلة بالصراع الطبقي، حيث ذُكر انه في بعض كتابات ماركس مثل الثامن عشر من بروميير تؤثر السياسة على قوى الانتاج، لكنها تأخذ «ترتيبا ثانيا» (second order) بعد تطور القوى المنتجة. اوافقهم الرأي على انها تأخذ ترتيبا ثانيا. حسنا، اذا أرادا مثل بعض الماركسيين ان يضعوا السياسة او الصراع الطبقي او كما يصفونه بالصراع بين النخب والجماهير في الترتيب الاول وأساس حركة التاريخ، حيث يتم الاستشهاد بقول ماركس نفسه في مقدمة البيان الشيوعي الشهيرة «ان تاريخ كل مجتمع موجود حتى الان هو تاريخ صراع الطبقات». وبشكل مثير للاهتمام يقول «لماذا تفشل الامم؟» في مكان آخر «ان الصراع حول المؤسسات وتوزيع الموارد كان دائما حاضرا في التاريخ». وفي موضوع التطور الداخلي للتكنولوجيا، فإن ماركس لن يعارض ذلك على الرغم من انه اعتبرها محددة للنظم الاقتصادية في مقولته «طاحونة اليد تعطيك المجتمع مع الاقطاعي اما الطاحونة البخارية تعطيك المجتمع مع الراسمالي الصناعي»، وهي التي ينتقدها اسيموغلو وروبنسون، فهو احد الذي اعتبروا ايضا ان الصراع على التكنولوجيا واختياراتها يشكل خيارا سياسيا وطبقيا، اذ يقول «يمكن كتابة تاريخ الاختراعات منذ 1830 على ان هدفها الاوحد هو اعطاء اسلحة لراس المال ضد ثورة الطبقة العاملة».

اذا، السياسة والمؤسسات مهمة عند ماركس ان كانت في الترتيب الاول او الثاني. وريكاردو في فترة من حياته كان برلمانيا يصنع المؤسسات وحارب «قوانين الذرة»، التي اعتبرها عائقا قانونيا وسياسيا امام الراسمالية، ولكنها لم تلغ الا بعد وفاته واعلنت نهاية حكم ملاك الاراضي الذين يتحكمون بالثروة في نموذج ريكاردو. واخيرا، يقول بيكيتي في الراسمال في القرن الواحد والعشرين «على المرء ان يكون حذرا من اي حتمية اقتصادية حول عدم المساواة في الثروة والدخل. ان تاريخ توزع الثورة كان دائما سياسيا بعمق ولا يمكن اختصاره بميكانيزمات اقتصادية بحتة»، ويعطي مثلا على ان التغير في عدم المساواة بعد 1980 كان بسبب التغيرات في السياسات الضريبية وصعود القطاع المالي.

المؤسسات عند اسيموغلو وزملائه التي تؤدي الى التدمير الخلاق والابتكار والتقدم التكنولوجي تساوي الثورة البورجوازية التي تغير علاقات الانتاج والبناء الفوقي (حكم القانون، الملكية...) وتثّور ادوات الانتاج (التدمير الخلاق والتقدم التكنولوجي) عند ماركس

اذا يبدو ان الجميع يعتبرون السياسة مهمة في تحديد النتائج الاقتصادية. ولكن ماركس هو المتهم الاول في ذلك على انه سياسي وثوري، وبالتالي فإن نظرياته تخضع لنظرته السياسية او الايديولوجية. وكمثال على هذا الاتهام، يتهم يوفال هراري في مقابلة منذ بضعة اسابيع الماركسيين بانهم يضعوا علاقات القوة في اساس العلاقات الانسانية والمجتمعية، قائلا عند حديثه عن ترامب «هناك فروقات كبيرة، فترامب ليس ماركسيا، وبالتأكيد ليس في سياسته حول الضرائب والرفاه وغيرها، ولكن حيث يلتقون حول الرؤية التهكمية للعالم وللانسانية على أنها صراع قوى وان كل شيء يتعلق بالقوة».

في هذا الاطار، يمكننا ايضا أن نعيد صياغة نظرية ماركس عبر مفردات المؤسسات. و«المؤسسة» الاساسية التي احدثت الفرق في التاريخ العالمي من حيث انتاج الثروة هي الراسمالية وصعود طبقة البورجوازية (التي هي المسؤولة عن اشاعة حكم القانون والديمقراطية وحقوق الملكية بعد ثوراتها على الاقطاع والحكم الملكي)، اذ يقول البيان الشيوعي «البرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تُـثـوِّر باستمرار أدوات الإنتاج، وبالتالي علاقات الإنتاج المجتمعية (…) فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمن، خَلقت قوى منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلّها مجتمعة». اذا، المؤسسات عند اسيموغلو وزملائه التي تؤدي الى التدمير الخلاق والابتكار والتقدم التكنولوجي تساوي الثورة البورجوازية التي تغير علاقات الانتاج والبناء الفوقي (حكم القانون، الملكية...) وتثّور ادوات الانتاج (التدمير الخلاق والتقدم التكنولوجي) عند ماركس. وخير دليل على ذلك هو نقاش دور الثورة الفرنسية في أحداث التغيير المؤسساتي ليس في فرنسا بل في دول عدة في اوروبا، اذ يقول اسيموغلو وروبينسون «ان القوى التي اطلقتها ثورة 1789 انهت الحكم المطلق الفرنسي، وستؤدي بالنهاية وان ببطء الى ظهور المؤسسات التضمينية. ففرنسا وتلك المناطق في اوروبا حيث الاصلاحات الثورية قد تم تصديرها سيشاركون في عملية التصنيع التي كانت ابتدأت في القرن التاسع عشر». طبعا هذا يتوافق ايضا مع ما يعتبره الماركسيون دور للثورة الفرنسية في اطلاق الراسمالية وحكم البورجوازية، التي لا تزال مفاعيلها ماثلة حتى الان.

وللتأكيد على اهمية السياسة والمؤسسات عند الماركسيين، فعندما يشرح «لماذا تفشل الامم؟» كيف ان «حكم القانون» كان اساسيا في تثبيت الديمقراطية في بريطانيا في القرن التاسع عشر وضمان عدم عودة الحكم المطلق في وجه التغيرات السياسية، فإنه يستشهد بالمؤرخ الماركسي ا.ب تومبسون، الذي قال ان النخب اختارت بدلا من «إلغاء 150 عاما من الشرعية الدستورية… ان يستسلموا للقانون».

مع العمال؟

ان الصراع الاساسي في الراسمالية هو حول من يحصل على المنافع من الزيادة في الانتاج والانتاجية عند حدوث تقدم تكنولوجي. في بعض الأحيان يستطيع الراسمال الاستحواذ على الزيادة في الناتج ويقصي العمال منها، وهذا ما حدث في بدايات الثورة الصناعية والتي اسماها روبرت آلن ب «وقفة انجلز». وقد كان اسيموغلو وسايمون جونسون في كتابهما الجديد الصادر في 2023 قبيل فوزهم بجائزة نوبل «القوة والتقدم: صراعنا خلال الالف السنة حول التكنولوجيا والازدهار» واضحين حول هذا الامر في تفسير تطورات القرن العشرين، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية حيث استطاع العمال المشاركة في ثمار التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية. عندما قرأت الكتاب رأيت فيه تحليلا قريبا من بعض التحليلات الماركسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بالاخص «مدرسة التنظيم» (Regulation School) الماركسية في تفسير الفوردية. ويحذر اسيموغلو وجونسون ان خطر التكنولوجيات الحديثة اليوم المتمثلة بالذكاء الاصطناعي هو الا يتم ذلك. فهما يعتبران ان الذكاء الآلي لم يقدم أداءً كما التكنولوجيات السابقة، بل نجح في إضعاف العمال وإثراء هؤلاء الذين يتحكمون في التقنيات. وبالتالي فهما يدعوان إلى إعادة توجيه التكنولوجيا الرقمية وجعلها مكملة للانسان، وليس كما يحصل حاليا نحو الاتمتة والمراقبة. وذلك يتم عبر تغيير السياسات وزيادة قوة المواجهة عبر النقابات العمالية والمجتمع المدني. وهذا طبعا يتعارض مع الفكر النيوليبرالي او الاقتصاد الحر في ان الاسواق هي الاساس في توزيع الدخل، وبالتالي فإن النقابات والحركات العمالية هي تخرب هذا التوزيع. وهنا يمكننا أن نرى ان المؤسسات التضمينية هي من الشروط اللازمة، ولكنها غير كافية لضمان تعميم الازدهار في المجتمع.

ان الصراع الاساسي في الراسمالية هو حول من يحصل على المنافع من الزيادة في الانتاج والانتاجية عند حدوث تقدم تكنولوجي

كما انه بالنسبة لاسيموغلو، على الاقل، فإن الديمقراطية من دون ان تعطي فعليا العمال حصصا اكبر فانها ستنتهي، وهو يقول في مقالة بعنوان «اذا لم تكن الديمقراطية موالية للعمال فانها ستموت»، «ولكي تتمكن الديمقراطية من استعادة دعم وثقة عامة الناس، فإنها تحتاج إلى أن تصبح أكثر تأييدا للعمال وأكثر مساواة».

اخيرا، ينتهي كتاب «لماذا تفشل الامم؟» باعطاء مثال لما يمكن ان يكون نجاحا للدول اليوم وهي البرازيل تحت حكم لولا وحزب العمال البرازيلي. ويعتبر ان الشرارة التي اطلقت هذا التحول نحو المؤسسات التضمينية السياسية والاقتصادية في البرازيل هو اضراب في احد المعامل البرازيلية في 1978، حيث طلب العمال المساعدة من النقابات واتى لولا الذي رفض طلب الشركة ان يقنع العمال بالعودة عن الاضراب. ويستشهد الكتاب بقوله لاحقا «لا أعتقد اننا نستطيع أن نفرق بين العوامل السياسية والاقتصادية (…) ان (…) الصراع كان حول الأجور (...) ولكن بالصراع حول الأجور حققت الطبقة العاملة انتصارا سياسيا». أعتقد أن ماركس يوافق ايضا على ذلك تماما.

ان ما يعرف بجائزة نوبل في الاقتصاد، والتي بدأ منحها من سنة 1969 بمبادرة من البنك المركزي السويدي قد اختبرت صعودا وهبوطا في «قيمة» الجائزة، وابتدأت ربما ككل جوائز نوبل ببعض الكبار الذين أحدثوا خروقات فعلية في العلم الاقتصادي في الستينيات والسبعينيات، وفاز بها أمثال يان تنبرغن وغونار ميردال وليونيد كانتوروفيش وجيمس توبين (1981). لكن منذ التحول الايديولوجي في الثمانينات اصبح هناك ميل للجوائز ان تذهب اكثر لاقتصاديي «الاسواق الحرة»، مع خروقات مثل جوزيف ستيغلتز وبول كروغمان الذين يشكلان ما يمكن تسميته «اليسار الكينزي» على سبيل المثال لا الحصر. وفي هذا السياق، اليوم وبعد اعطاء جائزة 2024، اعلن عن زيارة مرتقبة سيقوم بها توماس سارجنت، الذي قاد ما عرف «بثورة التوقعات» في الاقتصاد، والتي ساهمت في «ابطال» الكينزية، الى الرئيس الارجنتيني خافيير ميلي اليميني المتطرف الذي سحب للتو بلاده من محادثات كوب 29 ويمارس سياسات ليبرتارية متطرفة. ويقول أحد المعلقين «ان الاجتماع يعطي المصداقية لبرنامج ميلي الاقتصادي على الساحة العالمية. ان اهتمام حائز على جائزة نوبل باصلاحاته قد يعزز الثقة بوجهة الارجنتين الاقتصادية بين المستثمرين العالميين وصناع القرار». فهل نحن امام اعادة لتجربة ميلتون فريدمان وصبية شيكاغو في تشيلي ابان الحكم العسكري لبينوشيه؟ ربما، ولكن الفارق بين بينوشيه وميلي يبدو أنه يتجلى بمقولة ماركس في بداية الثامن عشر من بروميير «ان التاريخ يعيد نفسه مرتين، المرة الأولى على شكل مأساة والثانية على شكل مهزلة».

ان المؤسسات التضمينية هي من الشروط اللازمة، ولكنها غير كافية لضمان تعميم الازدهار في المجتمع

في هذا الاطار، اصابت لجنة نوبل كثيرا في اختيارها هذا العام. لربما هذا سيدفع باتجاه تغيير في القاعدة الايديولوجية للاقتصاد السائد، وتحفز طلاب الاقتصاد على التمرد على هيمنة «التجريبية» الطاغية، وتعيد، للمفارقة، الزخم الى البحث في/ عن القوانين العامة كما البحث في الاقتصاد بشكل اعمق عن المؤسسات البديلة التي ستُسقط نهائيا النيوليبرالية، وتواجه الخطر الداهم لليمين المتطرف. والسؤال هل ستُبنى ما يدعمه اسيموغلو (وبيكيتي اكثر اشتراكية) نوعا من الديمقراطية الاجتماعية؟ ام ان التطورات التكنولوجية والسياسية وازمة الراسمالية لم يعد بالامكان مجابهتها باعادة أحياء الديمقراطية الاجتماعية انما بتخطي الراسمالية نحو الاشتراكية كما في نظرية ماركس؟

هذه الاسئلة ترتدي اهمية كبرى اليوم بعد فوز ترامب وسيطرة شركات التقانة العالية وصعود عدم المساواة والاستقطاب الطبقي، التي تهدد بانهاء المؤسسات التضمينية السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، والتي ابتدأت جذورها في الهجوم المضاد للراسمال في ثمانينيات القرن الماضي على الكينزية والاشتراكية والطبقة العاملة. اليوم في خضم العالم المتغير بسرعة فائقة ستأخذ الاجابة على هذه الأسئلة ابعادا تاريخية، حيث تلعب السياسة والمؤسسات والصراع الطبقي والنظريات العامة دورا اساسيا، وهنا تكمن القوة الحقيقية لجائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام.